日本の一世帯あたりのしょうゆ購入量は、年間4.3リットル

総務省統計局『家計調査』(二人以上の世帯)52都市におけるランキング(2020年~2022年平均)より抜粋

【しょうゆ年間購入金額】

◎全国平均1,783円、

◎福岡市1,761円(第23位)

【しょうゆ年間購入量】

◎全国平均4,371ミリリットル、

◎福岡市3,753ミリリットル(第44位)

総務省統計局では、『家計調査』(二人以上の世帯)の調査結果に基づいて、品目別に都道府県庁所在市および政令指定都市で構成された日本の52都市におけるランキング(2020年~2022年平均)を発表している。

同ランキングによると、日本の二人以上の世帯における、しょうゆの年間購入平均額は1,783円だった。

一方、福岡市は1,761円であり、ほぼ全国平均に近い金額となっており、全国の主要52都市における順位は第23位だった。

また、福岡市の年間購入量は、全国平均を下回る3,753ミリリットルであるものの、1年間で一世帯あたり1リットル入り容器のしょうゆを4本近く使っていることになる。

日本人と1300年以上もの付き合いがあるしょうゆの味わい深い歩み

福岡県醤油醸造協同組合で生産している生揚げしょうゆの製品一覧(画像提供:福岡県醤油醸造協同組合)

しょうゆを漢字で書くと「醤油」となる。

漢字の通り、その由来は古代中国から伝わる『醤(ジャン)』だ。

いつ頃、醤が日本へ伝来したかについて定かでないものの、701年(大宝元)に制定された大宝律令には、宮内省の大膳職に『醤院(ひしおつかさ)』という部署があり、大豆を原料とする『醤(ひしお)』を造っていたとされる。

醤とは、当時の塩蔵品の総称だ。醤は原料別に大きく3分類され、草醤(くさびしお:漬物)、肉醤(ししびしお:塩辛類)、穀醤(こくびしお:しょうゆの原形)だったと推察されている。

奈良期~平安期の宮中における宴会では、膳上に「四種器」と呼ばれる4種類の調味料が乗っていたという。

その4種類の調味料とは、『塩』『酒』『酢』『醤』だった。

このうち、醤は、今日のしょうゆとみそに近い卓上調味料とされる。

その後、鎌倉期に入り、信州の禅僧だった覚心が中国の径山寺に学び、みその製法を持ち帰った。

みその製造過程において、桶底にたまった液体が、今日の「たまりしょうゆ」に近いものだったといわれている。

このような調味料造りは、鎌倉期~室町期において、主に寺院で受け継がれた。

室町中期には、今日のしょうゆに近いものが造られるようになり、「醤油」という文字も誕生している。

室町末期からしょうゆの生産は盛んになり、安土桃山期の日常用語辞典である『易林本節用集』にも「醤油」が掲載されていた。

江戸期を迎えた当初、上方と呼ばれて文化の中心地だった関西において、しょうゆの工業化が始まった。

その後、政治の中心地だった江戸が、世界最大の大都市へ発展し、それに伴って江戸の人々の嗜好に合った『濃口しょうゆ』が登場した。

さらに文化・文政年間、濃口しょうゆを用いたそば、天ぷらや蒲焼きなどの江戸料理が完成したといわれている。

その後の明治期における、西洋化の波と共にソースやケチャップなど西洋調味料が登場したものの、しょうゆの地位は不動だった。

さらに大正期、第一次世界大戦による好景気も追い風となり、近代的な大量生産体制に移行し、しょうゆの生産量は飛躍的に拡大していった。

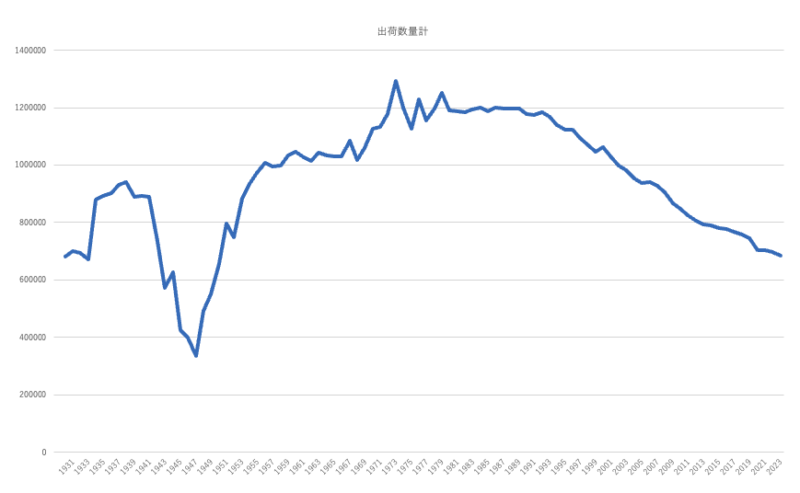

2023年のしょうゆ出荷数量は95年前と同水準。ピーク時の約半分

出所:しょうゆ情報センター『醤油の統計資料2023年実績』

2023年における全国のしょうゆ出荷数量6億8,334万リットルは、95年前と同水準だった━━。

日本醤油協会をはじめ全国醤油工業協同組合連合会や全国醤油醸造協議会が協力し、全国のしょうゆ醸造企業が参画した『醤油PR協議会』の情報発信機関が、『しょうゆ情報センター』だ。

しょうゆ情報センターがまとめた『醤油の統計資料2023年実績』によると、2023年のしょうゆ出荷数量は6億8,334万リットルだった。

同統計資料では、いまから約95年前の1930年(昭和5)におけるしょうゆ出荷数量は、6億8,256万リットルである。

1930年の国勢調査によると、全国の人口は6,445万人(うち男性3,239万人:女性3,206万人)と、今日の約半分だった。

その後、日中戦争に突入し、1940年(昭和15)にしょうゆが統制物資となった。さらに太平洋戦争の開戦翌年・1942年(昭和17)には、しょうゆが配給規制を受けるようになる。

1950年(昭和25)、統制が解除されて自由競争の時代となった。

その後、出荷数量は拡大を続けて1973年(昭和48)に現在の約2倍近い12億9,416万リットルを記録し、過去最高となった。

一方、業界の推定では1950年当時、しょうゆを製造する企業(工場)数は全国に6,000カ所あったとされる。

しょうゆを製造する企業(工場)数自体は、その後右肩下がりで減少し、2023年現在で1,035カ所となっている。

福岡県は醸造元数で最多!しょうゆ生産は千葉県と兵庫県で半分強。

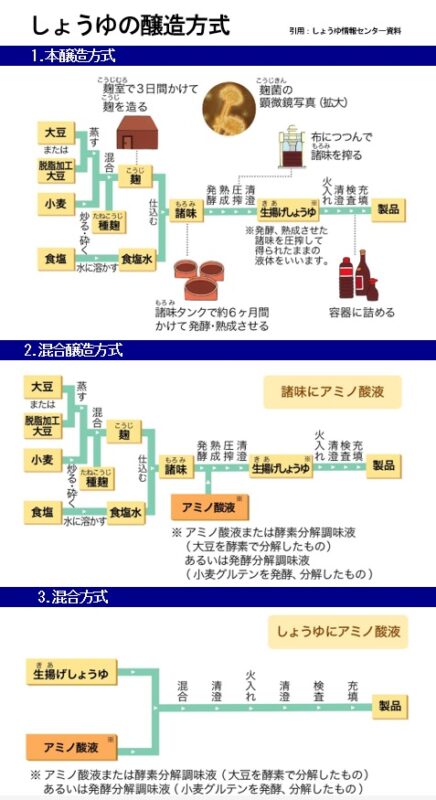

引用:しょうゆ情報センター資料

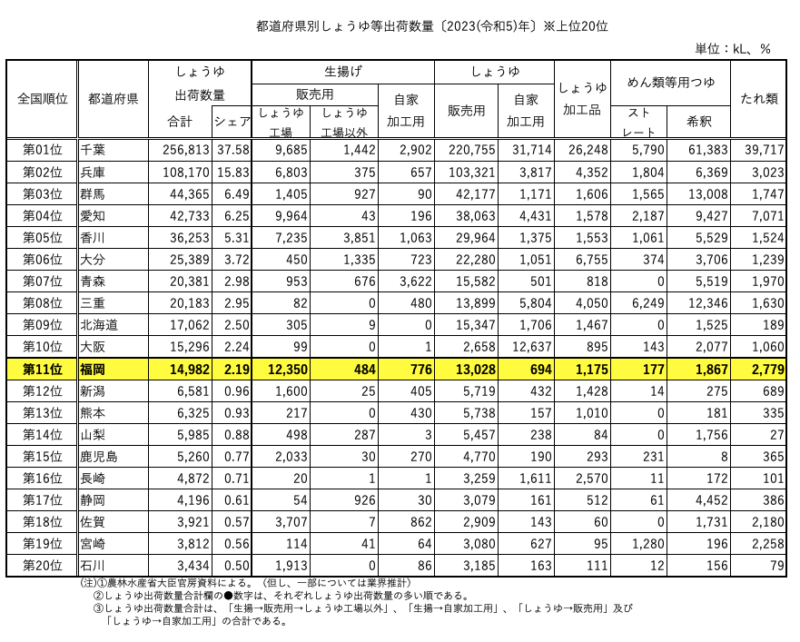

2023年の出荷数量ベースで6億8,334万リットルものしょうゆを生産する日本における二大生産地は、千葉県と兵庫県だ。

しょうゆ業界で最大手であるキッコーマンと二番手のヤマサ醤油が、本社を構える千葉県では、2億5,681万リットルのしょうゆを出荷し、全国シェアは37.58パーセントとなっている。

一方、大阪・上方の嗜好に合って人気を博した『淡口しょうゆ』の発祥地である、たつの市がある兵庫県におけるしょうゆの出荷数量は、1億817万リットルだ。

兵庫県には、キッコーマンの宝塚工場もあり、全国シェアで15.83パーセントを占める。

つまり、千葉県と兵庫県の両県で実に日本のしょうゆ生産の半分余りを占める。

2023年における福岡県のしょうゆ出荷数量は全国シェア2.19パーセントとなる1,498万リットルであり、47都道府県で第11位だった。

もっとも、福岡県内には2024年12月現在、全国でも最多となる94のしょうゆ醸造元があり、全国のしょうゆ醸造元の1割弱が集まっている。

出所:しょうゆ情報センター『醤油の統計資料2023年実績』

【謎】なぜ、福岡県は47都道府県でしょうゆ醸造元が最多なのか?

生揚げしょうゆを生産する共同生産工場の全景(画像提供:福岡県醤油醸造協同組合)

しょうゆの出荷数量において47都道府県で第11位だった福岡県内に全国で最多となる94ものしょうゆ醸造元があるのは、一体なぜだろうか。

この謎の答えに関して、「福岡県内のしょうゆ醸造元向けに生揚げしょうゆ(しょうゆ原液)を供給する共同生産工場として、国内最大級の規模を誇る福岡県醤油醸造協同組合の存在が、大きいのではないか」と、福岡県醤油工業組合広報委員会の脇山元気委員は考える。

脇山元気委員

福岡県醤油醸造協同組合は、しょうゆ造りの製造工程の集約化・機械化による高品質なしょうゆづくりを目指して、1966年(昭和41)2月に誕生しました。

福岡県醤油醸造協同組合では、搾りたての生しょうゆである生揚げしょうゆを一括生産し、福岡県内の各醸造元へ供給しています。

各醸造元では、独自のブレンドやアレンジなどを行い、自社銘柄のしょうゆとして出荷しています。

「技術は夢を追え」という理念の下、福岡県醤油醸造協同組合では研究・開発を重ね、しょうゆ品評会において農林水産大臣賞をはじめ、厚生労働大臣表彰や九州経済産業局長賞などを数多く受賞し、高い評価を得ています。

高品質な生揚げしょうゆを供給できる体制を構築したことで小規模な醸造元で従来、手作業だった工程の集約化・機械化が可能になりました。

その結果として、福岡県内では、地域に根付いた数多くのしょうゆ醸造元による、個性豊かなしょうゆ造りが、今なお続いています。

福岡県醤油工業組合広報委員会の中尾俊雄委員(左)と脇山元気委員(右)

【謎】なぜ、福岡・九州のしょうゆは甘いのか?

福岡を訪ねて来た来訪者らが驚くことの一つが、〝しょうゆの甘さ〟だ。特にさしみしょうゆに至っては、「砂糖が入っているのではないか」という声も聞かれる。

「なぜ、福岡・九州のしょうゆは甘いのか?」という謎に対する、脇山委員からの回答は、次の通りだ。

脇山元気委員

甘いしょうゆについては、一般的にシュガーロード説などがよく言われています。

そうした中、最近の学術研究では戦後、しょうゆが甘くなったことが明らかになっています。

戦後の物資不足でうまみが出せなくなった状況下、しょうゆにうま味を凝縮したアミノ酸液を加えることで、うまみを補った混合しょうゆが脚光を浴びました。

混合しょうゆ自体は昭和初期に登場しており、アミノ酸の臭みをとるために甘味料を添加したことで甘いしょうゆとなりました。

その後、1969年(昭和44)に加工食品の表示義務が定められると、全国的にしょうゆ造りの本醸造回帰が起きました。

その一方で「甘いはうまい」とする食文化の福岡・九州では、甘いしょうゆ造りが好まれており、今日でもなお生き残っています。

福岡・九州と同様に甘いしょうゆが好まれて残っている地域としては、富山や金沢などの北陸地方をはじめとする日本海側に見られます。

福岡県醤油工業組合広報委員会の中尾俊雄委員(左)と脇山元気委員(右)

太平洋側の関東で多く消費されるマグロなどの赤身魚は、筋肉質の魚だ。

赤身魚の筋肉質に多く含まれているATP(アデノシン三リン酸)は、うまみ成分であるイノシン酸などのアミノ酸へ変化させるために時間を要する。

このため、関東では、刺身を熟成させることでアミノ酸を多く含んで甘みのある状態にして食べるため、辛いしょうゆが合う。

一方、福岡をはじめとする日本海側では、獲れたてのアジやサバなどの青身魚やタイなどの白身魚を新鮮なうちに刺身として食べることを好む。

つまり、コリコリとした新鮮な食感を優先するため、少なくなりがちなアミノ酸を甘いしょうゆで補っているのだ。

魚食文化の違いが、しょうゆの違いにも表れているといえる。

食都・福岡におけるしょうゆの未来について考える

ユネスコの評価機関は2024年12月5日、日本が提案していた『伝統的酒造り』をユネスコ無形文化遺産に登録することを決定した。

2013年12月に『和食;日本人の伝統的な食文化』が、ユネスコ無形文化遺産に登録されて以来の快挙だ。

清酒や焼酎に限らず、しょうゆをはじめみそや酢、みりんなどの日本固有の調味料は、麹菌を用いた伝統な発酵技術で造られており、和食をはじめとする日本の食文化への評価を高めている。

近年、〝食のおいしさ〟で注目を集める福岡における魅力の一つは、従来の東京と一線を画した食文化にあると考える。

福岡におけるオリジナリティーの高い食文化を培ってきた伝統的な調味料の一つが、しょうゆだ。

しょうゆ醸造元の軒数で最多である福岡県においても長年、培ってきた発酵技術を生かして今後、食分野での新たな展開が期待される。

参照サイト

しょうゆ情報センター『しょうゆを知る:歴史』

https://www.soysauce.or.jp/knowledge/history

しょうゆ情報センター『醤油の統計資料2023年実績』

https://www.soysauce.or.jp/statistical-data

福岡県醤油工業協同組合Webサイト

http://fukuoka-as.jp/

福岡県醤油醸造協同組合Webサイト

https://www.fsjk.or.jp/

しょうゆ職人『甘口醤油が好まれる理由』

https://www.s-shoyu.com/knowledge/0401

NHK福岡『九州のしょうゆはなぜ甘いのか?』

しょうゆの付け方 あなたはどちら? 甘くなったのは意外に最近!?

https://www.nhk.or.jp/fukuoka/lreport/article/002/09/