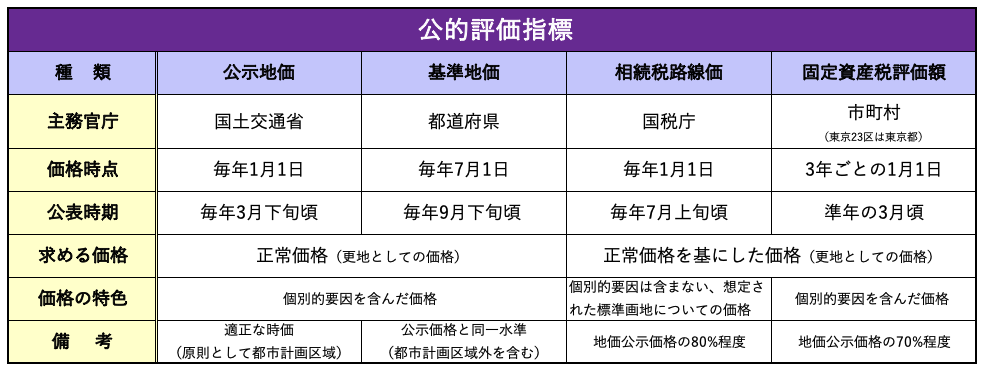

公示地価とは何か。「一物四価」の不動産価格まとめ

同一の土地であっても、目的や評価方法によって、不動産価値は異なってくる。

不動産価値のベースになっているのは、実社会においていくらで取引されているのかという「時価」であり、それが一つの判断基準となっている。

時価に基づいて、公示地価、基準地価、相続税評価額、固定資産税評価額が決められており、「一物四価」といわれることもある。

4つの不動産価格を整理すると、次のようになる。

【公示地価】

毎年1月1日時点での土地の標準価格を国土交通省が毎年3月下旬に公表する。

公示地価は、土地の基本的な価格であり、土地取引の目安とされる。

【基準地価】

毎年7月1日時点での地価を各都道府県が9月下旬に公表する。

基準地価の公表は、公示地価の半年後であり、地価変動を補完する役割も担う。

公示地価、基準地価に加えて、課税のための評価基準が、相続税路線価と固定資産税評価額だ。

【相続税路線価】

国税庁が実施、公示価格の8割。

【固定資産税評価額】

固定資産税を徴収する市町村(東京23区は東京都)が実施し、公示地価の7割をめどとする。

なお、相続税路線価、固定資産税路線価は、公示地価を基準にしており、地価の最上位基準は、公示地価である。

福岡市は13年連続増の住宅地2位・商業地3位、福岡県は10年連続増の住宅地5位・商業地6位

2025年9月16日、土地の取引価格の目安となる『基準地価』が発表された。

基準地価とは、各都道府県が法令に基づいて毎年7月1日を基準日として、基準地における1平方メートル当たりの価格を調査した土地の価格だ。

国土交通省では、都道府県の発表に合わせて全国の状況をとりまとめて公表している。

都道府県庁所在地で昨年首位だった福岡市の住宅地における平均変動率は東京23区に次いでの第2位となっている。

同じく昨年首位だった福岡市の商業地の変動率も東京23区、大阪市に続いての第3位となっている。

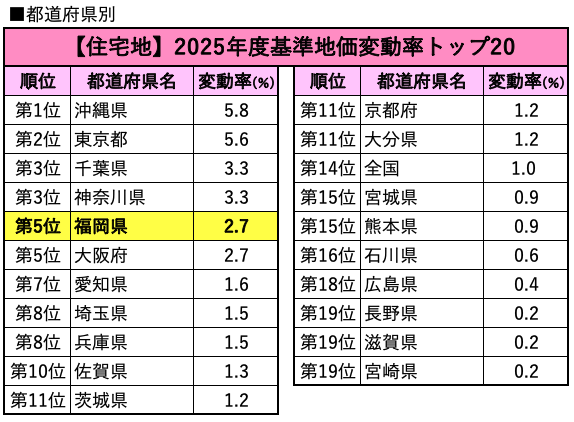

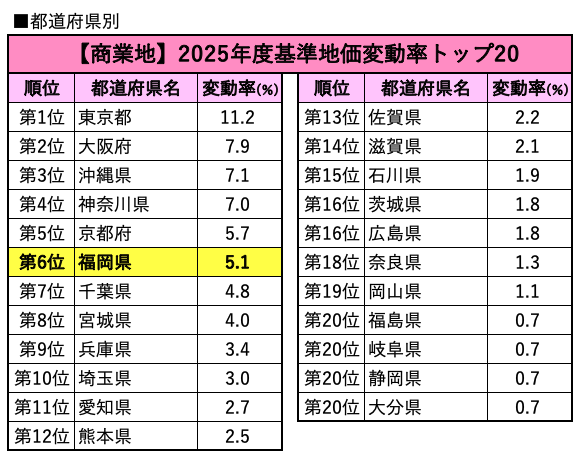

また、昨年共に第3位だった福岡県の住宅地、商業地の平均変動率は、それぞれ第5位、第6位となっている。

今回の基準地価の調査結果において、福岡市は13年連続、福岡県は10年連続の上昇となった。

福岡県の基準地価調査をとりまとめた不動産鑑定士である株式会社旭鑑定補償の納富久雄常務取締役は、次のような見解を示す。

納富久雄常務取締役

福岡市は、政令指定都市の中で人口増加率が最も高く、高齢化率は低く、生産年齢人口の増加も認められます。

人口増加率が示すように、福岡市は住宅地の需要が強く、マンション需要が牽引する形で地価の上昇傾向が続いています。

人口増加都市であるため、将来的な都市の成長も見込める状況であり、天神ビッグバンや博多コネクティッドの影響等も相まって今後、さらに発展していくことが期待されています。

将来的な期待感と比較すると、マンションの賃料に割安感が残っており、今後の賃料上昇も期待できるため、投資市場としても福岡市は魅力的であり、投資需要も高く、福岡市の地価が上昇し続けている要因かと思います。

福岡県の地価が上昇している要因は、基本的に福岡市の地価上昇の影響が福岡都市圏に波及し、より広域的に広まっているような状況かと思っております。

株式会社旭鑑定補償の納富久雄常務取締役

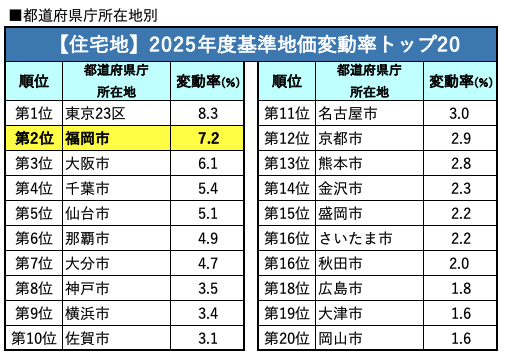

【福岡市:住宅地】10年間で全市平均1.9倍、中央区2.4倍

出所:国土交通省『令和7年都道府県地価調査の概要』

【住宅地:変動率】

第1位:東京23区8.3%増、第2位:福岡市7.2%増、第3位:大阪市6.1%増……。

今回、47都道府県庁所在地での住宅地の平均変動率において、7.2%増だった福岡市は、東京23区に次いでの第2位だった。

国土交通省『令和7年都道府県地価調査』では、『説明資料:地方圏』において福岡市の住宅地について、次のように記している。

「優良住宅地域のマンション販売は引き続き好調で、開発業者による用地取得の競合が続いており、地価の上昇が継続している」

「交通利便性や生活利便性が高い地域、再開発事業等の進展への期待感が見られる地域を中心に需要は引き続き堅調であるが、多くの地域で地価や建築費の上昇に伴い、売れ行きの鈍化傾向が見られ、全区で上昇幅が縮小した」

基準地価において、福岡市全体の住宅地価格は過去10年間で1.9倍強となっている。

その中でも中央区は2.4倍弱、博多区も2.2倍弱だ。

一方、残り5区は、全市平均を下回っており、福岡市の住宅地において、平均変動率の「二極化」の傾向がみられる。

出所:福岡市『令和7年度地価調査(福岡市分)』

出所:福岡市『令和7年度地価調査(福岡市分)』

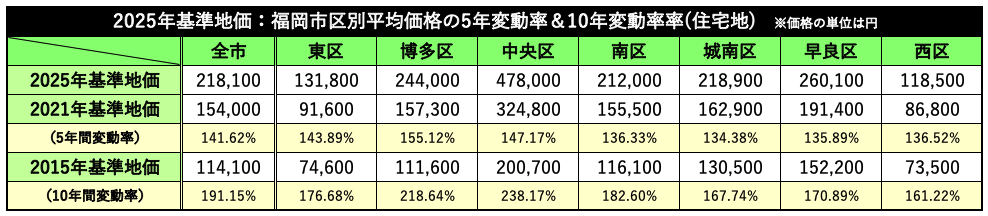

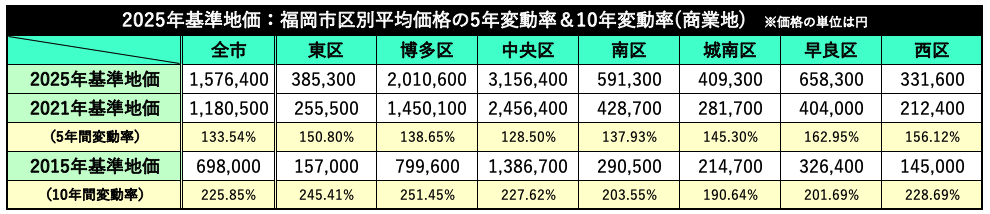

【福岡市:商業地】10年間で全市平均2.3倍、博多区2.5倍

出所:国土交通省『令和7年都道府県地価調査の概要』

商業地における平均変動率では、福岡市は10.2%増の第3位であり、東京23区13.2%増、大阪市11.1%増に次ぐ順位であった。

昨年、13.2%増でトップだった福岡市は今年は第3位になったものの、依然として2ケタ増の伸びをしている。

福岡市の商業地に関し、国交省の『説明資料:地方圏』では、次のように記している。

「上昇率が縮小する中、マンション用地の需要が競合する駅からの接近性に優れた商業地を中心に高い地価上昇が継続している」

「店舗用地、事業所用地としての需要が堅調に推移し、一部のエリアでは高い地価上昇が継続している」

同説明資料によると、マンション用地の需要が競合するエリアは、福岡市(13.2%→10.2%増)、大野城市(14.3%→11.8%増)、糸島市(12.4%→10.3%増)だ。

一方、店舗用地や事業所用地としての需要が堅調なエリアとして、福岡都市圏の篠栗町(10.8%→10.2%増)、志免町(9.7%→10.8%増)、須恵町(12.4%→10.2%増)、久山町(13.8%→13.2%増)を挙げている。

基準地価において、福岡市全体の商業地は過去10年間で2.3倍弱となっている。

福岡市7区の中でも博多区は2.5倍強、東区は2.5倍弱と大きな伸びを示しており、続く西区、中央区も2.3倍弱となっている。

なお、福岡市における基準地の地点数は、175地点だった。

用途別の地点数では、住宅地111地点、商業地59地点、工業地5地点となっている。

出所:福岡市『令和7年度地価調査(福岡市分)』

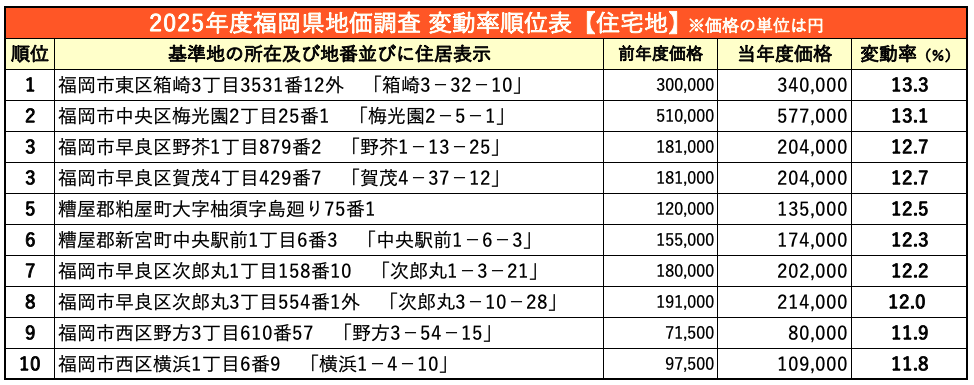

【福岡県:住宅地】変動率1位は箱崎3丁目、最高額は地行3丁目

出所:国土交通省『令和7年都道府県地価調査の概要』

変動率2.7%増で47都道府県において第5位だった福岡県の住宅地の基準地価をけん引しているのは、福岡市だ。

福岡県内における住宅地の基準地価の変動率の上位10カ所のうち、8カ所が福岡市内の地点となっている。

このうち5地点は、一昨年2023年に博多駅まで延伸した地下鉄七隈線の駅の半径約700メートル以内に位置していた。

福岡県内における住宅地の基準地価の変動率で最も高かったのは、福岡市東区箱崎3丁目の13.3%増だった。

同地は、福岡市内で最大規模の再開発となる九州大学箱崎キャンパス跡地地区土地利用事業の隣接地であり、今後の動向が期待される。

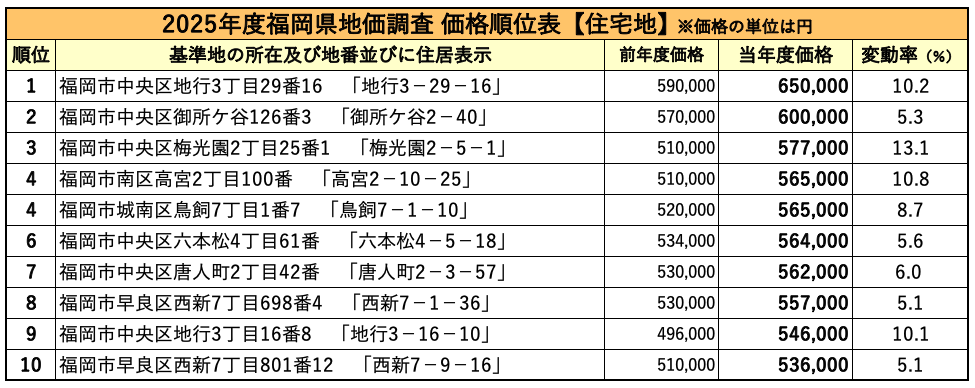

また、福岡市内における住宅地の基準地価で最も高かったのは、昨年と変わらず福岡市中央区地行3丁目の1平方メートル当たり65万円となっている。

福岡県における住宅地の価格上位10カ所は、すべて福岡市内の地点だった。

福岡県では、住宅地の基準地価における特徴的な動きとして、次のようにコメントしている。

「建築費の高騰や土地価格の上昇、住宅ローン金利の上昇等の影響によりエリアによっては、戸建住宅の売れ行きが鈍化し、地価の上昇が減速している」

出所:福岡県『令和7年度福岡県地価調査の概要』

出所:福岡県『令和7年度福岡県地価調査の概要』

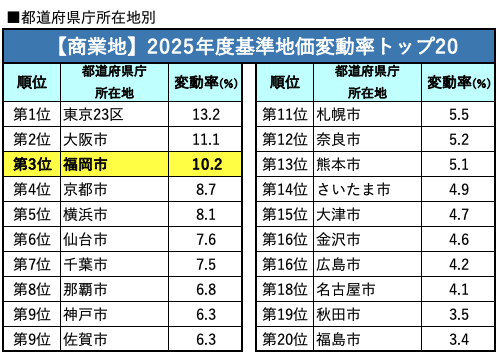

【福岡県:商業地】変動率1位は綱場町、最高額は天神1丁目

出所:国土交通省『令和7年都道府県地価調査の概要』

福岡県の商業地における変動率は、前年度比5.1%増で47都道府県の中で第5位だった。

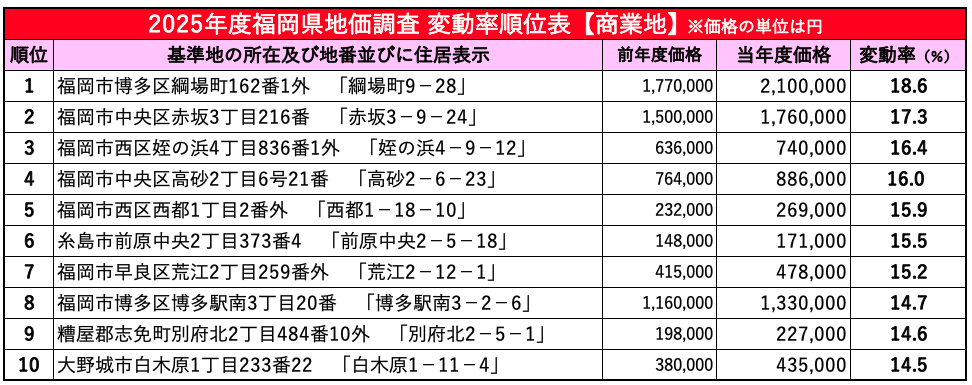

福岡県の商業地の変動率においても福岡市の存在は大きく、上位10カ所のうち7カ所が福岡市内の地点だった。

福岡県における商業地の変動率において最も上昇率が高かったのは、福岡市博多区綱場町の18.6%増だった。

昨年度の第11位から一気にトップへ躍り出た。

同地は、都心である博多エリアや天神エリアからのアクセスが良い一方、中心部に比べて割安感もあり、店舗用地やホテル用地としての購入が活発化しているそうだ。

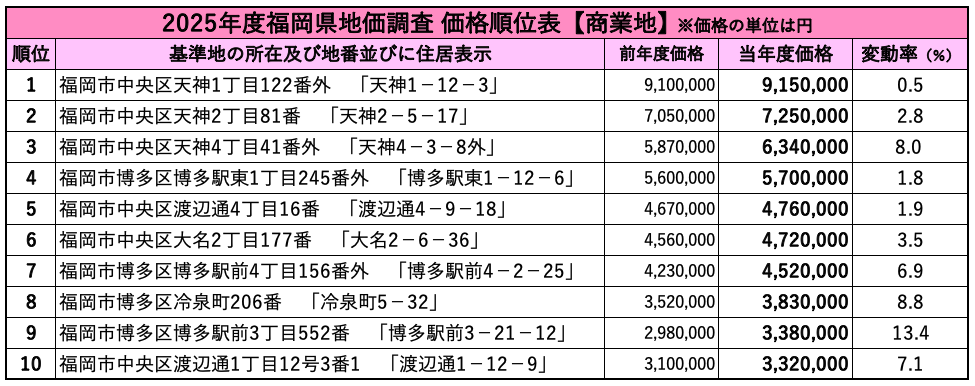

また、商業地の基準地価のトップとなったのは、福岡市中央区天神1丁目であり、1平方メートル当たり915万円だった。

福岡県における商業地の価格上位10カ所は、すべて福岡市内の地点となっている。

福岡県では、商業地の基準地価における特徴的な動きとして、次のようにコメントしている。

「上昇率が縮小する中、マンション用地の需要が競合する駅からの接近性に優れた商業地を中心に高い地価上昇が継続している。

そのほか店舗用地、事業所用地としての需要が堅調に推移し、一部のエリアでは高い地価上昇が継続している。」

なお、福岡県における基準地の設定区域は、県内全60市町村であり、基準地の地点数は922地点だった。

内訳は、住宅・商業・工業地などが910地点(継続地点907地点、選定替え3地点)であり、林地は12地点(全て継続)となっている。

出所:福岡県『令和7年度福岡県地価調査の概要』

出所:福岡県『令和7年度福岡県地価調査の概要』

地価変動から見る、福岡市・福岡県の今後の動向

福岡市、福岡県の基準地価は、それぞれ13年連続、10年連続で上昇しているものの、コロナ禍が影響した2020年度以来、5年ぶりに上昇幅が縮小した。

地価上昇の勢いも徐々に落ち着きつつある。

事実、地価が高騰した結果、空室が増えているマンションが出ており、戸建て住宅の売れ行きも鈍ってきていることなどにより、結果的に地価の上昇が抑えられているという見方も出てきている。

このような状況下、今後の地価動向についてどのような見通しがあるのだろうか。

納富久雄常務取締役

今後の金利動向や建築費高騰の影響、銀行の融資姿勢に注視する必要があるものの、福岡市については将来的な発展も期待できるため、地価の上昇傾向は継続することが想定されます。

たしかに先行きの不安感があるのも事実であり、全体的に地価は上昇しつつも、上昇率の縮小幅はやや大きくなっていくと予想しています。

福岡県全体についても同様に、市区町村での差異はあるものの、福岡市と同様に地価の上昇幅は縮小傾向で推移するものとみております。

◇ ◇ ◇ ◇

いま、福岡市の不動産価格は高騰しており、基準地価においても最近10年間で全市平均の住宅地で1.9倍強、同商業地で2.3倍弱になっている。

このような不動産の高額化に伴う高付加価値化が求められる一方、今後の「持続的な成長」に向けての布石を打っていくステージに立ちつつあると考える。

参照サイト

国土交通省『令和7年都道府県地価調査の概要』

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001910030.pdf

国土交通省『7.地方圏(1)地方四市【福岡県福岡市】 住宅地:7.2%(9.5%) 商業地:10.2%(13.2%)』

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001910040.pdf

福岡県『令和7年度福岡県地価調査の概要』

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/787525_62636798_misc.pdf

福岡市『令和7年度地価調査(福岡市分)』

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zaisan/machi/chikachousa_07.html