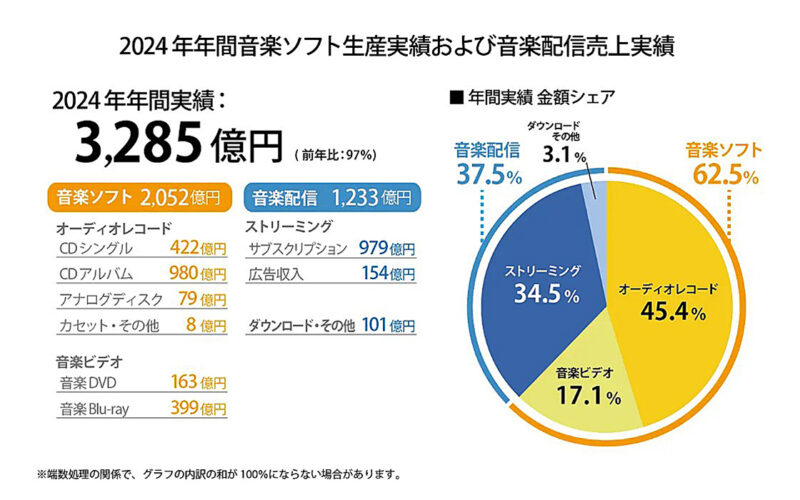

世界の音楽市場は4.3兆円、日本は3,285億円で世界第2位

画像提供:日本レコード協会

日本国内における音楽市場(音楽ソフト生産実績・音楽配信)の売上合計は、前年比97%の3,285億円だった。

内訳は、音楽ソフト(オーディオレコードと音楽ビデオ)の生産金額が同93%の2,052億円、音楽配信売上は同106%の1,233億円となっている。

このうち、音楽配信売上は11年連続でプラス成長となり、統計開始以来の最高額を3年連続で更新し、音楽市場全体のシェアは34%を占めている。

一方、世界75カ国・地域に約1450の音楽団体会員を持つ『国際レコード・ビデオ製作者連盟』によると、2024年における世界のレコード産業規模は約296億ドル(約4.3兆円)だった。

そして、同連盟では、2024年においても「日本が世界第2位の音楽市場である」と報告している。

世界的には音楽配信の割合が約7割を占める一方、日本においては音楽配信の割合が1/3程度であり、CDや音楽ビデオなどの物理メディアの占める割合が依然として高い。

〝音楽都市・福岡〟を目指す福岡市の<音楽を巡る謎解き>

日本の音楽界において、新進気鋭のミュージシャンらが、キラ星の如く登場してきたのが、福岡市だ。

かつて〝日本のリバプール〟とも評されたこともある福岡市は、なぜ数多くのミュージシャンらを輩出してきたのだろうか。

そして、世界的にも注目を集める『福岡ミュージックマンス』は、どのような経緯で誕生したのだろうか。

今回、〝音楽都市・福岡〟を巡る謎解きに挑んでいく。

【謎】なぜ、福岡市から地元出身やゆかりのあるミュージシャンを数多く輩出するのか?

甲斐バンド、海援隊、チューリップ、シーナ&ロケッツ、THE MODS、CHAGE and ASKA、長渕剛、井上陽水、椎名林檎、浜崎あゆみ、家入レオ、YUI、MISIA……。

1970年代、福岡市・天神のライブ喫茶『照和』の舞台から次々とメジャーデビューを果たしたミュージシャンらが、日本のポップミュージック界を席巻した。

このような現象を通じて、〝福岡は日本のリバプール〟とうたわれていたことがある。

そして、約半世紀が経過した今日に至っても数多くのミュージシャンらを輩出し続けており、〝福岡のDNA〟として今なお健在だ。

「なぜ、福岡市から地元出身やゆかりのあるミュージシャンが多数登場するのか?」

この【謎】について、福岡音楽都市協議会で企画運営委員長を務める深町健二郎理事は、次のように解き明かす。

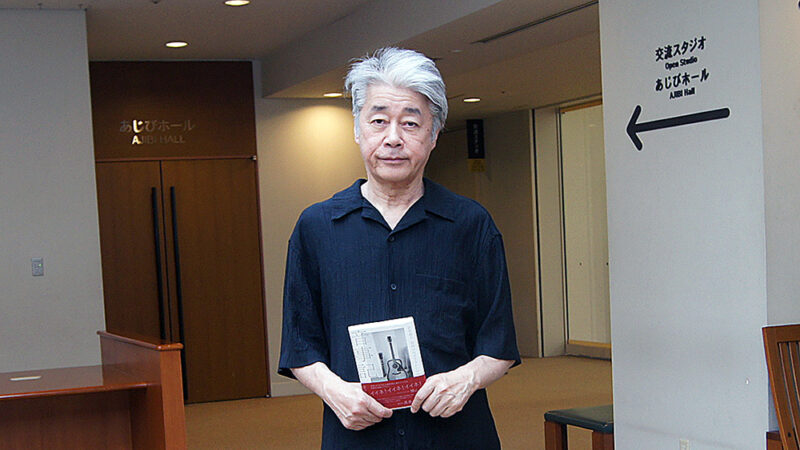

深町健二郎理事

福岡・博多の歴史をさかのぼってみても、博多どんたくの源流となった博多松囃子や博多祇園山笠から連綿と続く伝統的な神事やお祭りが執り行われています。

そのような祭り好きは、『のぼせもん』といわれ、とことん「楽しもう」とする気質でもあります。

そして、「のぼせもん気質をつくったのは何か」と考えたら、やはり港町としての海外との距離感の近さであり、「何でもオープンに受け入れていこう」という寛容さではないでしょうか。

ビートルズの出身地であるリバプールは港町です。

そして、彼らがブレイクしたドイツ・ハンブルクも港町でした。

音楽と港町との相性は良いわけです。

大陸からさまざまな文物が入ってきた福岡・博多では、いろいろな解釈や加工を加えて、オリジナリティーのある物として、日本各地へ送り出してきた歴史があります。

のぼせもん気質に加えて、音楽とも相性の良い港町としての寛容さが相まって、福岡市から数多くのミュージシャンを輩出しているのではないでしょうか。

自著『音事記 音楽都市・福岡はなぜ生まれたのか』を手にする深町健二郎・福岡音楽都市協議会理事

【謎】なぜ、福岡市は9月、5つもの音楽フェスを集中して開催するのか?

昨年2024年に観客10万人を集めた中洲ジャズ(画像提供:福岡ミュージックマンス主催者会)

BAYFES(ベイフェス)、NAKASU JAZZ(中洲ジャズ)、Sing!HAKATA(シングハカタ)、ISLA DE SALSA(イスラ・デ・サルサ)、MUSIC CITY TENJIN(ミュージックシティ天神)━━。

今年2025年で11年目となる『福岡ミュージックマンス』では毎年9月、福岡市内において毎週末、連続して5つの音楽フェスが開催されている。

昨年2024年実績においても、ベイフェス:動員数1万人、中洲ジャズ:同10万人、シングハカタ:同3万人、イスラ・デ・サルサ:同1,000人、ミュージックシティ天神:同8万8,000人が集まり、計22万9,000人を動員した一大音楽フェスだ。

「なぜ、福岡市は9月、5つもの音楽フェスを集中して開催しているのか?」

この【謎】について、福岡ミュージックマンス主催者会の会長であり、総合プロデューサーを務める深町理事は、次のように説明する。

深町健二郎理事

音楽が盛んな街・福岡を象徴するように偶然、9月に5つの音楽フェスが開催されていました。

このことに着目し、各音楽フェスの主催者と連携して、『福岡ミュージックマンス』として集結し、2014年9月から開催しています。

福岡ミュージックマンスを全国、そしてアジアへ情報発信をしていくことを通じて、広域からの集客による街の賑わいづくりや音楽産業の振興を目指していく取り組みです。

福岡ミュージックマンスを10年以上も継続して開催していることで〝9月の福岡は音楽の祭典〟という認識も高まってきています。

博多どんたくや博多祇園山笠に続く新たなお祭り文化として、今後も楽しんでいただくことを通じて、〝音楽都市・福岡〟を目指していきたいですね。

【謎】世界的な音楽コンベンションで福岡市が「クレイジーだ」と言われたのはなぜか?

オーストラリア・メルボルンでのミュージックコンベンションに登壇した深町健二郎氏(画像:本人提供)

英国・ロンドンの音楽コンサルティング会社が、世界各地においてミュージックシティーズコンベンションを開催している。

2018年にオーストラリア・メルボルンで開催された会議に招聘された深町理事は、福岡ミュージックマンスの活動報告を行った。

9月の1カ月間に5つもの音楽フェスを連続開催する福岡ミュージックマンスは、他に類を見ない取り組みであり、出席した音楽関係者らは驚愕した様子だった。

そして、関係者の一人は「おまえたちの街は、クレイジーだ」と言い放ったそうだ。

福岡ミュージックマンスについて、「世界的な音楽コンベンションで福岡市が〝クレイジーだ〟と言われたのはなぜか?」

この【謎】について、当事者である深町理事は、次のように考える。

深町健二郎理事

ミュージックシティーズコンベンションの主催者は、「日本=東京」という発想でなく、日本で本当に〝音楽の熱い街〟を調べたところ、福岡市がヒットして私たちのところへたどり着きました。

1カ月間、毎週末に音楽フェスが続く都市は、世界の都市を探してみても無かっただけに驚愕されたとのことでした。

たしかに関係者の一人から「おまえたちの街は、クレイジーだ」「そんな街は、聞いたことがない」と言われました。

しかし、「クレイジー」という言葉自体は、博多弁での〝のぼせもん〟だと理解し、私自身としては妙に納得しました。

そして、「クレイジー」と言われたこと自体を最高のほめ言葉だと理解しています。

【謎】世界最大の音楽配信会社・Spotifyはなぜ、福岡市に注目したのか?

昨年2024年に観客8万8,000人を集めたミュージックシティ天神(画像提供:福岡ミュージックマンス主催者会)

世界180カ国・地域で有料会員2億7,600万人を含む6億9,600万人もの利用者を持つSpotifyは、世界最大の音楽配信サービス会社だ。

スウェーデン・ストックホルムに本社を構えるSpotifyでは、1億曲以上の音楽や650万番組以上のポッドキャストを楽しむことができる。

今年2025年の福岡ミュージックマンスでは、総合プロデューサーの深町理事をパーソナリティに迎えて、Spotify限定のポッドキャスト番組を制作していく。

番組では、各イベントの出演者や雰囲気がわかるプレイリストが随時公開され、イベントの予習や余韻を楽しむことができるとする。

今回、日本においては東京以外で初めてという試みにチャレンジする「世界最大の音楽配信会社・Spotifyはなぜ、福岡市に注目したのか?」。

その【謎】に対する深町理事の解答は、次の通りとなっている。

深町健二郎理事

昨年9月、Spotify日本法人のトニー・エリクソン代表取締役が、ミュージックシティ天神の視察で福岡市を訪問されました。

東京以外の日本の都市におけるサービス拡大や認知度向上を検討していたトニー代表は、SpotifyのDNAである音楽との相性の良い都市を探していたところ、福岡市と出会いました。

以前から「福岡は、音楽との相性が良いらしい」と聞いていたものの、実際に訪問してみると、街中が音楽に染まっており、大変新鮮で印象的だったそうです。

「福岡は面白い」「福岡の音楽に対する感度が高い」ことを実感されたトニー代表は早速、日本の地方都市として初めてタッグを組む相手を福岡市に決められました。

Spotifyは音楽のために作られた会社です。音楽が大好きな福岡市民にも共感してもらいながら、一緒に楽しみ、そして盛り上げていきたいと考えています。

【謎】なぜ、音楽によるまちづくりの可能性に挑戦しているのか?

福岡市美術館でのフクオカストリートライブ(画像提供:福岡音楽都市協議会)

新型コロナウイルスによるパンデミックが発生し、音楽を含む文化芸術活動は〝不要不急の外出自粛〟の対象とみなされた。そして、音楽イベントも相次いで中止され、音楽関係者やイベント関係者らは窮地に追い込まれた。

このような状況下、福岡市の音楽関係者やイベント関係者らが集結して行政と連携し、街中におけるストリートライブの認可をはじめ、誰でも自由に弾けるストリートピアノの設置などに乗り出して2021年4月、福岡音楽都市協議会が誕生した。

現在、福岡音楽都市協議会は「音楽産業振興」「都市ブランディング」「異文化交流(ハブ都市化)」をビジョンに掲げて、音楽によるまちづくりにも挑んでいる。

「なぜ、音楽によるまちづくりの可能性に挑戦しているのか?」

この【謎】について、深町理事は、次のように思いを語った。

深町健二郎理事

福岡市では、幅広い音楽のジャンルのアーティストや市民、団体などによって、多彩な活動が営まれていることが、都市の大きな魅力となっています。

福岡の音楽をさらに深め、ジャンルや分野の壁を越えて、産学官民で新たな可能性を探り、協議・実行していく全国初の組織として発足したのが、福岡音楽都市協議会です。

人の心を動かし、時代や世代も超えて人を動かすことができるのが、音楽の力です。

音楽には、「街を元気にする」という力もあり、まちづくりの観点から音楽の活用や振興を図ることもできます。

Beat goes on!(福岡の音楽は止まらない)━━。

街中に音楽があふれる福岡市は音楽を愛し、そして音楽に愛されている音楽都市です。

音楽を都市のコンテンツとして、音楽によるまちづくりをはじめ、観光振興や健康促進などにつながっていくことで福岡市が、もっと魅力的な都市になっていくと考えます。

デジタル化の波と多極分散型社会を追い風に音楽都市・福岡

福岡市からはこれまで、キラ星のごとくミュージシャンらを輩出してきたとされる一方、「実態は単なる流出ではないか」という声も聞かれる。

たしかに東京一極集中型だった従来の日本社会においては、レコード会社や音楽・芸能事務所も東京に集中していた。

このため、大志を抱いたミュージシャンらは上京し、東京でデビューして音楽活動を続けていくというスタイルが一般的だった。

しかし今日では、デジタル化の進展とともに社会構造そのものが、一極集中型から多極分散型へと移行しつつある。

今後のデジタル多極分散型社会においては、上京することなく、福岡市に居ながらデビューや音楽活動、音楽配信を行うことが可能になっていく。

これからの音楽都市・福岡を実現していくうえでは、デジタル化の進展に伴う社会構造の変化も視野に入れながら、取り組んでいくことが重要だと考える。

参照サイト

Fukuoka Music Month 『9月の福岡は、毎週が「音楽の祭典」だ。』

https://f-musicmonth.jp/

福岡ミュージックマンス主催者会『9月の福岡は「音楽の祭典」だ。「Fukuoka Music Month 2025」スタート!』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000148578.html

福岡ミュージックマンス主催者会『9月は音楽のお祭りだ。「Fukuoka Music Month 2025」スタート! 今年はSpotifyも一緒に盛り上げていきます。』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000148578.html

一般社団法人日本レコード協会『2024年年間音楽配信売上1,233億円』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000591.000010908.html