中村哲さんプロフィール(本書より一部抜粋)

言葉と写真で物語る、アフガニスタンのリアル。

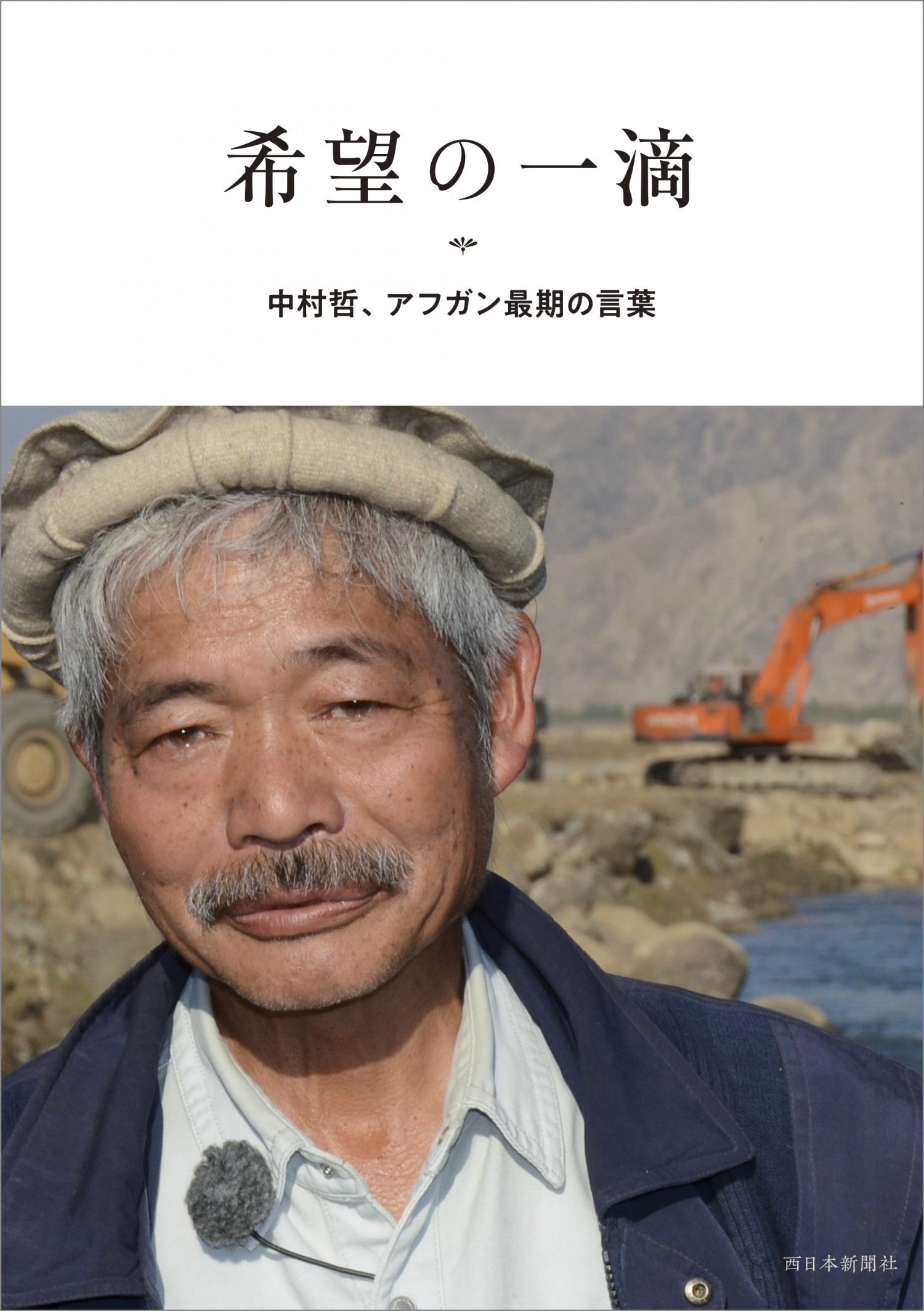

内戦や大干ばつで荒廃していたアフガニスタンで、「百の診療所より一本の用水路を」と大規模な灌漑事業に着手し、65万人もの生活と命を支えてきた中村さん。中村さんが死の2日前まで西日本新聞に寄稿されていた連載原稿や、80枚以上に及ぶカラー写真で構成された本書からは、アフガニスタンで多くの仲間に慕われながら、生き生きと活動していた中村さんの“リアル”がダイレクトに伝わってきます。

取材に応じてくれたのは、西日本新聞社の記者・中原興平さんと、同社出版グループの田中直子さん。中原記者は、2014年に実際にアフガニスタンを訪れ、中村さんに直接現地で取材を行った人物。田中さんは、この書籍の担当編集者として、中村さんの活動を支援するNGO・ペシャワール会とコミュニケーションを取りながら一冊の本へ編み上げた一人です。まずは中原記者に、現地取材に至る経緯や中村さんとのエピソードを聞いてみました。

戦後70年の安全保障を考える企画で、アフガニスタンへ。

中原:西日本新聞では、これまで長くペシャワール会や中村先生の取材をしてきた歴史があります。ただやはり治安の悪い場所なので、歴代の記者も実際に現地へ取材に行ったことはありませんでした。2014年に、翌年に迎える戦後70年の年次企画として安全保障を考えるプロジェクトが立ち上がり、私もその取材班の一人になりました。そこで、中村先生の取り組みが平和を作る道標の一つになるのではないかと考え、現地行きを企画したんです。中村先生が何かのコメントで、「現場人間として申します。国連やマスコミなどの学歴の高い人は危険な現地に行かない。だが、われわれは実地で判断します」とおっしゃっていたのを読んで、現地に行きたいという思いも強まりました。

狂犬病や破傷風などの予防接種を打ち、現地で浮くことのないよう無精髭を蓄えて現地に赴いた中原記者は、そこで「先生が本に書いてある通りのこと」を目にしたと言います。

中原:本当に生き生きとされていましたね。先生の周りにはいつも人が集まっていて、冗談を言う時もあれば、真剣に怒鳴りつけるような時もある。自らショベルカーにも乗り、指示を出し、立ち止まることはない。そして「楽しい」とおっしゃっていました。連日夜遅くまで起きて日本への報告書を書かれている姿を見て、「大変なお仕事ですね」と言ったことがあったんです。すると「これは仕事ですかね? 昨日までできていなかったことが、今日一日でここまで進んだという報告だから、楽しいですよ」と。

悲しいと思う余裕はなかった。

現地取材後も、中村さんの帰国時など折に触れて話を聞く機会をもらっていたという中原記者。銃撃の一報に触れた時のことも言葉にしてくれました。

中原:その時は、悲しいと思う余裕はありませんでしたね。ただ先生にどうやって恩を返そうか、絶対に恥ずかしい記事は書けないと。西日本新聞は一番ペシャワール会を報道してきたという自負がありましたし、こういうことになっても先生が最も強く望むのは、「事業を続けてくれ」ということだというのは分かっていたので、明日の紙面を通じてそのことにどう貢献するかということだけを考えていました。中村先生がもし今話せるとしたら、絶対に「私が頑張った、といったことはもういいので、現地のことをきっちり書いてください」と言うだろうと。

葛藤とともにスタートした本づくり。

事件の2日前まで、紙面に中村さんの寄稿を連載していた西日本新聞社では、その内容を本にまとめて残すべきだという声が上がり始めていました。しかしながら、出版グループに所属する田中さんは、当初そのことに前向きになれなかったと言います。

田中:「新聞」はつらいニュースも伝える役割があります。ただ本作りとなると少し感覚が違って、中村さんが亡くなったから本を”緊急出版”する、という気持ちには個人的には最初はなれませんでした。人の死や、その衝撃を商機にすることになるのではないか、という葛藤もあって、当初はネガティブでした。ただ、先生が銃撃された衝撃や悲しみの広まり方は本当に想像以上で、直前まで先生の言葉を掲載させていただいていた新聞社としては、それを一つ残さず伝える責任があるとも感じました。悩みながら、紆余曲折ありながらでしたが、覚悟を決めて取り組みました。

ペシャワール会の事務局とつぶさにコミュニケーションを取りながら進めてきたという本書には、構成や編集方針に田中さんの細かな意図や配慮が隠されています。例えば、第一部と第三部ではあえて時系列を逆にし、2018年~2019年の文章が先に掲載され、その後2009年以降の文章を後追いするという構図になっています。また、他の著作と圧倒的に異なるのが、写真の多さです。

現地で感じた、中村先生への圧倒的な信頼。

田中:まずは読者の方が一番知りたいであろう直近の言葉を埋もれさせるわけにはいかないという思いがありました。2018~2019年の文面には先生の哲学が詰まっていますし、アフガニスタンの様子もよく分かるので、まずはそれを理解していただいた上で後半を読むと、より伝わるのではないかと。写真の多さについては、本書の特徴にしたかったポイントです。今回の事件をきっかけに先生を知った若い世代の方も多くいると思い、中原記者やペシャワール会の方が現地で撮影した写真をたくさん使っています。

中原:現地の皆さんが良い表情をされている理由は、カメラを向けているのが“中村哲の客人”であるということの一点ですよね。彼らと私では言葉も文化も違うけれど、中村先生への信頼というのは言わなくても伝わります。彼らは自分たちの仕事が、日本が支援し、ペシャワール会が集めてくれた浄財によって実現できていることをよく知っています。それに加えて、中村先生が長年現場で活動し続けてきたことによる圧倒的な信頼。それに守られているなと、肌で感じる場面は多くありました。

1ヶ月半に及ぶ難産だった本のタイトル。

『希望の一滴』という印象的なタイトルは、実に決定するまで1ヶ月半を要したといいます。

中原:こちら側としては、何も知らない人にも「こういう本です」というのを伝えないといけない。ただ、悲報から間もない上、ペシャワール会側からすると、出版はすべきだけれど、まだ混沌の中にあって思いも一通りではないという状況でした。副題にある「最期の言葉」という言葉も非常にセンシティブですよね。本を読者に届ける立場としては、中村先生がまさに「最期」までアフガンで活動し続け、そこで書かれた言葉をしっかり読んでほしいし、それが分かるタイトルを付けることで読者が手に取るきっかけを作りたいと思っていましたが、一方で「寂しすぎる、悲しすぎる」という意見もあった。田中がそこに時間をかけて真摯にペシャワール会側と向き合わせてもらい、議論できたのが良かったと思います。

田中:『希望の一滴』は、先生の片腕として働かれていたナースで、ペシャワール会理事の藤田千代子さんが絞り出してくださった言葉です。中村先生は、1984年にパキスタン・ペシャワールの病院に初赴任したときに、「医療に恵まれないパキスタンで一粒の麦になりたい」と語っています。地に落ちた一粒の麦が多くの実を結ぶことを説いたキリストの教えを先生は引用し、そういう風に、自分のことはさておき、誰かの役に立ちたいんだという決意を表していらっしゃったんですね。その「一粒」が「一滴」とつながっているように感じています。井戸を掘り、用水路を作り、その一滴一滴がアフガニスタンの方々の命と生活につながったという意味ではすごくぴったりで、この形に決まりました。本の中にも「希望」という言葉が10回以上出てきます。

「目を逸らすな」。中村先生の声が聞こえる本。

発売から約半年。本書の注文は途切れず、版を重ねていると言います。お二人に改めてこの本が自身にとってどのような意義を持つのかを尋ねてみました。

田中:写真が多くて読みやすいと話した一方で、私は先生の言葉に触れると、ときどき、ぎくっとします。それは先生から、「物事を上辺だけで見るな」「大事なことから目を逸らすな」と、自分の生き方を正されている気がするから。先生は本書の中で、自然への敬意を語り、温暖化を軽視する経済至上主義への警鐘も鳴らしています。本の中に「どこに流されているのか」という記述がありますけど、この一見豊かな日本で、自分がどこに向かっているのか、安易な方に流されていないか、自問自答させられます。だから、読めば「自分に何ができるだろう」と考えて答えがなかなか見つからずに苦しくなったりすることもあると思う。でも実は、考えることや自分を省みること、そしていま自分にできることをやることが大事で、だからこそ読んでいただきたいと思っています。

中原:先生はおそらく、未来永劫忘れられることはない存在だと思うんです。歴史上の偉人がそうであるように、今後もずっと中村哲を知ろう、学ぼうという人は現れ続ける。そういう人が絶対に手に取る本だし、ずっと読み継がれていく本だなと思います。きちんとこうして世に出すことができて良かったし、今後先生の不在の期間が長くなる中でますます重みを増すでしょう。西日本新聞社としても、今後どういう形でペシャワール会が事業を続けていけるか、それを応援しながら一緒に進めるかを問われていると思っています。

「勉強してこなかったんですか?」の真意。

本書の表紙の帯には、「志を後世へ」という言葉が綴られています。田中さんが「生き方を正されている」と感じるように、中原記者が新聞社としての使命を自らに問うように、中村さんの生きざまには人を突き動かし、志の種を植える力があります。

そのことを示すかのようなエピソードを、中原記者が最後に明かしてくれました。

中原:現地で最初にお会いした時に、工事について一つ目の簡単な質問をしたんですね、すると、先生は「勉強してこなかったんですか?」と。ここまで来ているのに、そんなわけがない。失礼ですが、そう思いました。付け焼き刃であっても、1カ月他の仕事を何もせずアフガニスタンについて勉強してきたつもりでしたから。だからその夜は本当に悔しくて、もう一度自分なりに工事の図面を描いてみたら、確かに不用意な質問をしてしまったなと。それで翌日、その図面を見せながら質問をしたら、先生が「ようやく新聞記者らしくなってきましたね」と言ってくださったんです。一見、穏やかなようでいて、先生は人をよくご覧になっておられた。新聞記者はこうあるべきと諭されたような気がして、そのことは折に触れて思い出しますね。

『希望の一滴 中村哲、アフガン最期の言葉』

西日本新聞社

定価:1,500円+税