全国の神社は8万社、福岡県は3,406社で全国第3位

文化庁では毎年、宗教法人に関する最新の資料や統計などをまとめた『宗教年鑑』を編集・発行している。

文化庁編『宗教年鑑』2024年版によると、2023年12月31日時点において、宗教法人単位で日本には8万6,053社の神社がある。

47都道府県別での神社数を見てみると、最多は新潟県の4,672社だった。

続く第2位は兵庫県の3,852社であり、福岡県は第3位の3,406社となっている。

『宗教年鑑』2024年版では、伊勢の大神が飛び移るという信仰で各地に設けられた神明社は現在、約1万8,000社あるといわれている。

そして、宇佐八幡宮に発祥するとされる八幡神は武神として尊崇を集めており、現在、全国に約2万5,000社あるそうだ。

また、京都の伏見稲荷大社を総本社とする稲荷神社は、古くは農業神として信仰され、その後、殖産興業神や商業神、屋敷神として浸透して現在約3万2,000社となっている。

さらに菅原道真を祭る天満社・天神社は現在、約1万500社あるとされている。

なお、全国にある寺院の数は76,551院であり、教会は2万8,062カ所となっている。

出所:文化庁編『宗教統計』(令和6年版)第2部宗教統計(2)都道府県別)

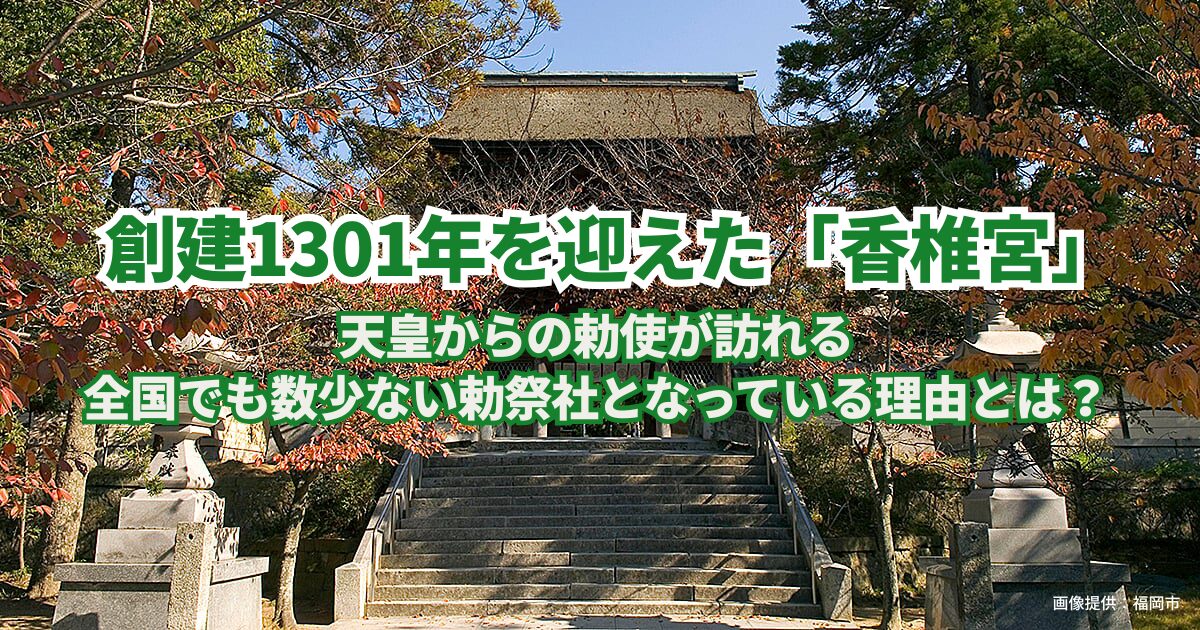

勅使が訪れる勅祭社は全国16社、九州は香椎宮と宇佐神宮

画像提供:福岡市

天皇からのお供え物を持参して、御祭文を奏上する使者を勅使と呼ぶ。

そして、勅使を迎えて、開催するお祭りが勅祭だ。

この勅祭を行う神社、勅祭社は全国に16社あり、香椎宮はその一社である。

九州においては、八幡宮の総本社である宇佐神宮が、香椎宮と共に勅祭社に列せられている。

そして、香椎宮と宇佐神宮への勅使は10年ごとであり、勅祭も同じく10年に一度、執り行われる。

なお、毎年勅祭が開催されている神社へ派遣される勅使は皇室の祭祀をつかさどる一般の掌典が務めるのに対し、香椎宮と宇佐神宮へ10年に一度派遣される勅使は、掌典次長が務める慣例となっている。

一方、祭事に勅使が遣わされる近代の勅祭社は1868年(明治元年)、明治天皇が氷川神社の祭事への勅使派遣が始まりとされている。

1883年、岩倉具視の提言を踏まえて、賀茂神社(賀茂御祖神社・賀茂別雷神社)の賀茂祭(葵祭)、石清水八幡宮の石清水祭が、勅祭と定められた。

以降、その数を増やして現在、勅祭社は16社を数える。

なお毎年、五大祭(月次祭を除く)へ掌典長が勅使として派遣されている伊勢神宮は、別格とされており、勅祭社に含めない。

2025年10月9日、香椎宮で110回目の勅祭が開催される

画像提供:香椎宮

今年2025年は、10年に一度、掌典次長を勅使に迎えて勅祭が開催される年だ。

香椎宮では、10月9日に『令和7年香椎宮勅祭』(香椎宮臨時奉幣祭)として、勅祭が執り行われる。

香椎宮旧記によると、香椎宮へ勅使が訪れた記録としては天平9年(737)4月、「新羅の無礼の状を告げ給う」ための使者が最初の勅使だった。

続いて、天平13年(741)正月にも勅使が訪れたと記されている。

これらの文献によると、これまで109回におよぶ勅使の派遣が確認されている。

そして、1925年の勅祭から勅使が10年に一度訪れることとなった。

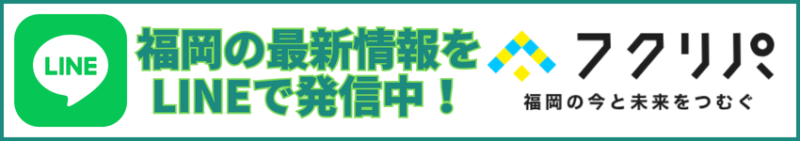

香椎宮から西へ伸びる参道は、『勅使道』と称されている。

古くは神の道として、勅使参向や神幸式のみ使用されたという。

この勅使道は、仲哀天皇と神功皇后のお住まいだった頓宮や香椎宮ゆかりの濱男神社を経て、海岸まで続く約1キロの楠の並木道だ。

並木自体は1926年、楠の苗木が奉献されて整備している。

勅使道の先には神功皇后ゆかりの地であり、香椎宮と縁のある御島神社が鎮座する御島がある。

そして、御島に対峙した陸側に浜鳥居が建てられており、勅使道の起点となっている。

今回で110回目となる香椎宮の勅祭は、古式の祭式次第や行事作法に基づき、宮内庁からの許可を得た上で福岡県内の各神社の神職からの協力も得て、開催されるとのことだ。

なお、今回の勅祭に際し、中門・回廊の塗装工事(8,000万円)、幣殿檜皮屋根の葺替と塗装工事(1億円)、神輿展示庫の整備(2,000万円)を行った。

画像提供:香椎宮

仲哀天皇と神功皇后の廟だった香椎宮は明治期に最高社格

画像提供:福岡市

古代、香椎宮は神社でなく廟として位置づけられていた。

熊襲征伐で知られる日本武尊の子である第14代仲哀天皇、そのきさきである神功皇后を祭っており、『香椎廟』や『樫日廟』などと称されていた。

なお、『廟』の名を持つ施設としては、日本で最古の例とされている。

仲哀天皇は、再び反乱を起こした熊襲を討つために神功皇后と共に筑紫へ赴き、現在の香椎宮付近に橿日宮(かしひのみや)を定めて滞在した。

即位9年目となる200年2月、戦傷を悪化させた仲哀天皇は、同地で崩御したとされる。

その後、神功皇后は仲哀天皇の遺志を継いで国内を平定した後、朝鮮半島へ出兵した。

そして、亡き仲哀天皇の廟を香椎の地に建てたという。

その後、神功皇后、仲哀天皇の忘れ形見として、後に八幡神として崇められた応神天皇を生んだと伝わる。

養老7年(723)、神功皇后自身の御神託により社殿が造営されて、翌年の神亀元年(724)に完成した。

仲哀天皇の廟に加えて、神功皇后の廟を合わせて香椎廟、もしくは樫日廟と称した。

そして、この724年が香椎宮の創建とされる。

享和元年(1801)、第10代福岡藩主の黒田斉清(長頼)によって再建された本殿は、入母屋造りと切妻造りを組み合わせた『香椎造り』と呼ばれる国内唯一の建築様式だ。

現在、国の重要文化財に指定されている。

江戸期の『筑前国続風土記』では、祭神は神功皇后、相殿左八幡大神、右住吉大神と記載されていた。

1915年、仲哀天皇の神霊が、摂社である古宮から本殿に遷座・合祀された。

以降、神社において中心的な神として祭られている主祭神を仲哀天皇と神功皇后、主祭神にゆかりのある神として祭られる配祀神を応神天皇と住吉大神としている。

明治期、近代社格制度で最高の社格である官幣大社に列せられ、官幣大社香椎宮を名乗り、戦後は香椎宮と称している。

香椎に滞在されていた仲哀天皇が『シイタケ』の名付け親!?

乾シイタケの生産量で全国の1/3強を生産する大分県には、香椎宮からの分霊を受けた『椎茸神社』がある。

1944年1月、大分県椎茸農業協同組合の敷地内に建立された椎茸神社は、〝シイタケ業界の守護神〟として鎮座している。

仲哀天皇が現在の福岡市・香椎に滞在された折、農民から椎の木に生えていた〝香りの良いキノコ〟を献上されたという。

その際、仲哀天皇はこの香りの良い椎の木のキノコをたたえて、『椎茸』と名付けたと伝えられている。

毎年、皇居で開催される新年祝賀に際し、香椎宮からは、仲哀天皇・神功皇后へ供された『不老水』、神功皇后ゆかりの神木『綾杉』の枝とともにシイタケが皇室に献上されている。

香椎宮権禰宜に訊く「香椎宮はなぜ、勅祭社なのか?」

香椎宮は昔、香椎廟であり、仕える者は神職である『宮司』でなく、『廟司』と呼ばれた。

なかでも長官に当たる『大廟司』には、仲哀天皇と神功皇后に仕えた武内宿禰の末裔である大膳紀宿禰(香椎武内家)が代々世襲していた。

その後、伴氏・大膳氏・大中臣氏・清原氏の4氏が大宮司職に就いていたものの、伴氏は江戸期に絶えた。このため、第23代の武内氏信氏が次男に別家として「木下」と称させたのが、現在も権禰宜を務める木下宮司家の始まりとされている。

代々香椎宮の神官の家系であり、香椎宮の宮司だった木下祝夫氏を祖父にもつ木下英大権禰宜は、「香椎宮はなぜ、勅祭社になったのか?」という問いに対して、次のように答える。

木下英大権禰宜

香椎宮は、天皇家ゆかりの格式と風格を持つ古社であり、地域の方々から広く親しまれ、愛されている神社です。

仲哀天皇と神功皇后を主祭神とする香椎宮は、もともと天皇の廟でした。

724年、神功皇后からのご神託を受けて、勅命で創建された神社が香椎宮です。

国難や大災害の発生などによって国家的な祈願が行われる際、勅使が香椎宮へ派遣されるという歴史的事実もあります。

これらの縁起や歴史的経緯を踏まえると、香椎宮が勅祭社として列せられていることは、極めて自然な流れだと言えるでしょう。

効率や実利、競争など一辺倒だった価値観の風向きは、いま大きく変わろうとしています。

これまで社会の脇に置かれがちだった神社に対して、若者をはじめ、経済人や識者が新たな価値を見出そうと振り向いています。

豊かで便利になった社会をさらなる高みへと導くためには、祈りや思い、心のあり様など、目に見えないものを大切にする神社は今後、必要不可欠な存在となっていくのではないでしょうか。

香椎宮の木下英大権禰宜

これからのまちづくりや観光における神社の秘めたる可能性

元号が明治に改まった1868年、東京に遷都した明治天皇は、東京近郊の主だった12神社を准勅祭社と定めた。

12社は、日枝神社、根津神社、芝神明宮、神田神社、白山神社、亀戸神社、品川神社、富岡八幡神社、王子神社、赤坂氷川神社、六所神社、鷲宮神社だった。

しかし、1870年9月、准勅祭社の制度は廃止されて一時的なものとして終わった。

その後、1975年、昭和天皇即位50年を記念して、准勅祭社のうち遠隔地にある府中町六所宮と埼玉県久喜市の鷲宮神社を除き、東京23区内の10社を訪ねる観光企画『東京十社巡り』がスタートし、人気を集める。

一方、地元・福岡市においても博多旧市街エリアで『本物の歴史を体感する博多寺社めぐりコース』が企画されている。

博多旧市街の中でも大博通りの東側地区は、歴史ある寺社や仏閣が集中しており、観光資源としての活用は注目に値する。

同様に福岡市内に点在する各神社を〝ストーリー〟や〝物語〟という線で結んでいくことは、〝都市の魅力〟にもつながる重要なコンテンツになっていくものと考える。

また、各神社は長年、地域に根差しており、地域のランドマークであるとともに精神的な支柱も担っている。

今後、地域の活性化や草根的なまちづくりに取り組んでいく上において、神社という存在は地域コンテンツとして無限の可能性を秘めていると考える。

参照サイト

文化庁編『宗教統計』(令和6年版)第2部宗教統計(2)都道府県別

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/r06nenkan.pdf

夫婦の宮、香椎宮

https://kashiigu.com/

香椎宮 木下権禰宜のお話より【綾杉編】

https://ameblo.jp/may-199704/entry-12801924100.html