日本の国技とされる相撲、大相撲とは何か

すもう【相撲・角力】土俵上で、二人の者が組み合い、相手を倒すか、あるいは、土俵外に出すことによって勝負を決める競技。日本の国技とされる(『新辞林』)━━。

相撲の起源をたどると、神話の時代までさかのぼる。

『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)に記されている力くらべの神話や伝説が、相撲の起源として挙げられる。

相撲は、鎌倉期~戦国期という武士の時代において、戦闘訓練としても武士の間で盛んだった。

元亀・天正年間(1570~1592年)、相撲を愛好した武将の一人である織田信長は、安土城をはじめ各地で力士を集めての上覧相撲を催した。

江戸期に入ると、全国各地で勧進相撲が行われるようになる。

江戸中期には、定期的に相撲が行われた。

そして、強豪の人気力士らも登場し、将軍上覧相撲も執り行われるなど、相撲の人気は高まり、歌舞伎と並ぶ庶民の一大娯楽になった。

土俵入り、相撲取組、番付表、化粧廻し、髷、着物……。

長い歴史の中で相撲は、ルール化され、洗練されてきた。

日本固有の伝統文化である相撲は、制度化や様式化されたスポーツとしての形態も備えて、今日の大相撲の基礎が確立した。

今日、NHKで毎本場所が中継される大相撲は、公益財団法人日本相撲協会の管理下において、定期的に興業が行われている職業相撲だ。

そして、大相撲の本場所は年6場所(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、15日間にわたって熱戦が繰り広げられる。

各本場所の会場および収容人員は、下記の通りとなっている。

◎1月・5月・9月場所:両国国技館(1万1,098人)

◎3月場所(大阪場所):大阪府立体育会館(約7,500人)

◎7月場所(名古屋場所):IGアリーナ(7,800人)

◎11月場所(九州場所):福岡国際センター(6,976人)

土俵上での熱戦が繰り広げられる大相撲九州場所

福岡・博多の晩秋の風物詩であり、相撲界の一年を締めくくる場所でもある大相撲九州場所。

今年2025年は、福岡国際センターを会場に11月9日に初日を迎える。

15日間の場所中、土俵上で熱戦が繰り広げられる福岡国際センターは、大相撲九州場所のために建設された施設だ。

1981年10月に開業した福岡国際センターは、正方形の建物であり、屋根の形状も東京の国技館に類似している。

また、支度部屋をはじめ、力士向けの設備も整った施設となっている。

福岡国際センターの真ん中に設けられる大相撲九州場所の土俵には、約40トンの土が用いられる。

年6回の本場所では、全て同じ土を使用しており、埼玉県内から毎回運ばれるそうだ。

土俵の材料や作り方は、基本的に江戸期から変わっていないという。

作り手は、呼出しであり、3日かけて築いていく。

開幕前日には、本場所の安全や興行の成功などを祈願して、塩や昆布、スルメ、勝ち栗、洗米、カヤノ実などの縁起物を土俵に埋める『土俵祭』が執り行われる。

なお、昨年2024年の九州場所は、28年ぶりに場所前に札止め(チケット完売)となった。

今年2025年の九州場所も、昨年に続いて場所前にチケット完売済だ。

九州場所の会場前に登場するご当地グルメ村や相撲縁日

九州場所の会場である福岡国際センターの館内には、レストランをはじめ飲食施設がない。

このため、福岡国際センター前にキッチンカーエリアが設けられて、ご当地グルメ村が登場する。

明太子を使ったやきそばや佐賀牛バーガー、鹿児島県産黒豚を使った豚丼など、九州各地のグルメメニューを味わうことができる。

会場入りする力士らを横目に見ながら、設置された大型モニターで大相撲の取組を観戦できる。

観戦チケットがなくとも、九州場所の雰囲気を味わいながら、飲食を楽しむことが可能な空間となっている。

大相撲は、朝から夕方まで1日中、土俵上での取組が行われている。

福岡国際センター前には、子どもらをはじめ誰でもが1日楽しめる、お祭りのような『相撲縁日』エリアが設けられている。

会場では、輪投げや射的などに加えて、大相撲ガチャや大相撲クレーンゲームもある。

また、会期中には、九州観光と物産展も開催される。

福岡準本場所から70周年、1957年に本場所への昇格を果たす

福岡国際センター

1945年8月15日の終戦後、焦土からの復興を目指した日本相撲協会は、東京以外での本場所開催に向けて再び踏み出した。

1948年10月には大阪市での本場所を復活させ、その後、京都市、名古屋市、北海道などでも本場所を開催した。

いまから70年前の1955年11月には、『福岡準本場所』が実現した。

福岡市・天神に登場した福岡スポーツセンターのこけら落としとして行われた福岡準本場所は、興行的にも大盛況だったと記録されている。

当時、1月場所、5月場所、9月場所は東京・蔵前の国技館で開催され、3月場所は大阪市という年4場所制だった。

翌1956年11月、二度目の福岡準本場所が開催された後、1957年から福岡市での本場所開催が正式に決定した。

1957年11月、福岡市で開催された本場所である11月場所(九州場所)では、大分県出身の東前頭十四枚目という伏兵・玉乃海が全勝優勝を飾った。

翌1958年には、名古屋場所も本場所に昇格し、現行の年6場所制が確立する。

1974年から福岡市・薬院の九電記念体育館へ移転した後、1981年からは現在の福岡国際センターで開催されている。

今日、九州場所は、福岡・博多における晩秋の風物詩として定着している。

実は戦前に一場所だけ存在した大相撲九州場所

福岡県立図書館所蔵『福岡市街図昭和5年 協和会(発行所)日東印刷株式会社(印刷所)』の中央部(福岡県立図書館デジタルライブラリより一部抜粋)

大相撲九州場所は戦後、準本場所を経て1957年に本場所に昇格したという印象が強い。

しかし、実は戦前に一場所だけ本場所を開催したことがある。

日本相撲協会『大相撲十一月場所の歴史「九州場所」の変遷』によると、1927年に東京と大阪の相撲協会が合併し、従来の年2場所制から年4場所制へ移行した。

東京市(当時)での年2場所開催に加えて、年2所の地方本場所が始まり、大阪市や京都市、広島市、名古屋市でも行われていた。

そして、昭和恐慌の真っただ中の1930年10月、九州で初めて大相撲本場所が福岡市で開催された。

大相撲本場所の会場となったのは、福岡市・天神北側で当時、「須崎裏」(現須崎公園付近)と呼ばれた一帯だ。

1930年当時の地図において、「須崎グラウンド」と記載されたエリアだった。

須崎グラウンドに福岡仮設国技館が–設けられた。

入り口に巨大アーチを備えた会場の収容人員は、約1万4,000人にも及んだという。

場所中は、晴天続きで連日満員という大盛況ぶりだったそうだ。

そして、戦前の九州場所で優勝をなし遂げたのは、大関・玉錦(後に横綱)だった。

再度の福岡市での本場所開催が期待されたものの、1932年に力士らの大量脱退騒動である春秋園事件が発生した。

この相撲界を揺るがす一大事件で、脱退した力士らは大阪に本拠を移した。

その結果、翌1933年からの本場所は東京での年2場所制に縮小され、福岡・九州での本場所開催は遠のくこととなった。

「相撲の神様がいる神社」。住吉神社と大相撲との機縁

住吉神社の本殿近くにある古代力士像

全国に2,129社ある住吉神社の中でも最初の神社といわれ、古書に「住吉本社」「日本第一住吉宮」などと記されているのが、福岡市博多区にある住吉神社だ。

住吉神社の祭神は、底筒男神、中筒男神、表筒男神という住吉三神であり、古来、航海・海上の守護神として崇敬を集めている。

住吉三神に加えて、天照皇大神、神功皇后も祭っており、これらをあわせて住吉五所大神とも呼ばれている。

住吉神社は、相撲とも縁の深い神社だ。

3世紀初め、神功皇后が朝鮮半島へ出兵した際、住吉三神に祈願した。

そして、無事に帰還できたことを感謝し、相撲が奉納されたと伝えられている。

のちに住吉三神は、相撲の神様とされる。

江戸期、新横綱が熊本の吉田司家へ免状取得で赴いた際、帰路に住吉神社に参拝したという。

住吉神社での9月の年中行事は、『赤ちゃんの土俵入り』だ。

翌10月12日~14日に開催される例大祭は、『相撲会大祭』と呼ばれている。

さらに11月の大相撲九州場所の開催前には、『横綱奉納土俵入り』が境内で執り行われる。

大相撲九州場所が秘める、欧米向け観光資源としての可能性

画像提供:福岡観光コンベンションビューロー

While in Kyushu, explore not only the thrill of live sumo matches but also the region’s many cultural and natural wonders.

(九州を訪れるなら、相撲観戦だけでなく、この地域ならではの文化や自然の魅力もぜひ楽しみましょう)

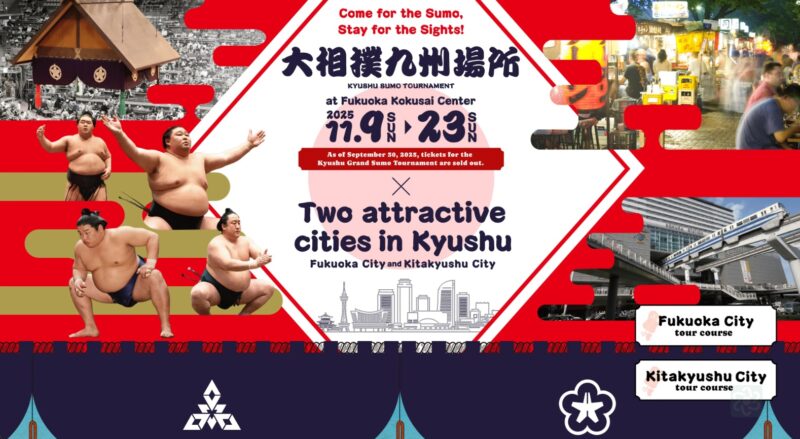

福岡市と北九州市は、大相撲九州場所の開催に合わせて、欧米豪向けのWebプロモーションを展開している。

プロモーション用の特設Webサイトを作成し、大相撲九州相撲場所と共に九州の魅力的な2つの都市として福岡市と北九州市を紹介する。

同サイトでは、ユニークな地元ツアーをはじめ、グルメや伝統芸能などを組み合わせた、下記のような観光パッケージを提案している。

◎人力車乗車&屋形船ナイトクルーズ+ちゃんこ鍋ディナー

◎商店街ツアー&日本酒テイスティング―(ガイド付きツアー)

◎抹茶茶道体験+商店街散策ツアー

◎北九州文化体験―人気寿司店でのランチと陶芸体験

これらの文化体験やグルメを紹介する同サイトは、日本相撲協会の英語版公式Webサイトにバナー広告を貼ると共に米国のPRサイトでも情報発信をしている。

米PRサイトである『Cision PRWeb』では、下記のように取り上げている。

A unique opportunity for international travelers to combine world-class sumo with authentic cultural experiences across Kyushu, Japan.

(世界的レベルの相撲観戦と、本物の日本文化体験を九州各地で組み合わせられる、海外旅行者にとっての特別な機会)

福岡市と北九州市は、大相撲九州場所の終了後にどこの国・地域の人々がWebサイトへどの経路でアクセスしてきたかを調べる予定だ。

そしてこれらの調査情報を今後、九州各地の都市にも展開していきながら、相撲観戦と文化体験を組み合わせた旅行パッケージを充実させていくとしており、大相撲九州場所を文化体験の入口とした、観光の取組が進んでいくと思われる。

野球、サッカー、相撲の人気プロスポーツがある都市・福岡

2025年シーズンで23回目のリーグ優勝(1リーグ時代を含む)と12度目の日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス、リーグ戦6位以上・カップ戦優勝を目標に掲げるアビスパ福岡に加えて、大相撲九州場所も記念すべき年を迎えた。

2025年は、福岡での準本場所が始まって70周年という節目の年となる。

福岡市は、野球、サッカー、相撲という日本人に人気の高いプロスポーツが定期的に開催されている都市だ。

大相撲というプロスポーツは、欧米豪向け観光コンテンツとしての可能性も秘めている。

また、国際的な人気プロスポーツであるサッカーや野球に加えて、バスケットボールやラグビー、バレーボールなどの競技も注目を集めている。

今後、激しさを増す都市間競争において、プロスポーツをはじめ「スポーツ」という存在そのものについて、有益な地域コンテンツであり、観光コンテンツとしての有効活用を戦略的に取り組んでいくことが重要だと考える。

参照サイト

日本相撲協会公式サイト『相撲の歴史』

https://www.sumo.or.jp/IrohaKnowledge/sumo_history/

日本相撲協会公式サイト『「九州場所」の変遷 よもやま話』

https://www.sumo.or.jp/pdf/honbasho/2020_nov_history.pdf

筑前國一之宮 住吉神社Webサイト

https://www.nihondaiichisumiyoshigu.jp/

博多の魅力:博多の49トリビア 01はっけよい、のこった!相撲の神様がいる神社

https://hakatanomiryoku.com/trivia/%E3%81%AF%E3%81%A3%E3%81%91%E3%82%88%E3%81%84%E3%80%81%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%81-%E7%9B%B8%E6%92%B2%E3%81%AE%E7%A5%9E%E6%A7%98%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%80%82

福岡市・北九州市『九州相撲場所と九州の魅力的な2つの都市』

https://kyusyu-sumo-tour.com/

Cision PRWeb『Fukuoka Convention & Visitors Bureau(FCVB)Oct16,2025,08:00ET』

https://www.prweb.com/releases/step-into-japans-tradition-the-kyushu-grand-sumo-tournament-in-fukuoka-welcomes-global-visitors-to-japan-302585751.html