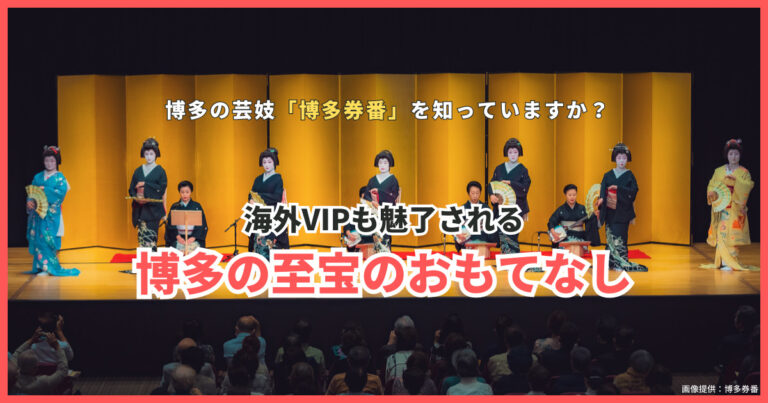

【プロローグ】日本のライブ・エンタメ市場は年間6,500億円、全国の主要国公立文化施設は2,140館、福岡市世帯の映画・演劇等入場料支出は同5,702円

画像:ぴあ総研

コロナ禍3年目だった2022年のライブ・エンターテインメント市場の市場規模は、コロナ禍前(2019年)の89.8%となる5,652億円まで回復している━━。

エンターテインメント分野に特化した調査・研究を手掛けるぴあ総研は2023年12月22日、ライブ・エンターテインメント市場規模の将来予測値を発表した。

同レポートによると、2022年に5,652億円だったライブ・エンターテインメント市場規模は2023年、コロナ禍前(2019年)を上回る6408億円になると予測する。

そして、2035年の同市場規模は、6,732億円になるという予測値を示している。

『劇場、音楽堂等の活性化に関する法律』(劇場法)に基づき、全国の劇場や音楽堂の規模や事業の実施状況などを調査・分析する公益財団法人全国公立文化施設協会によると、2024年3月における全国の主要な国公立文化施設(劇場・ホールなど)は、2,140館だった。

一方、総務省統計局『家計調査』(二人以上の世帯)における『品目別の都道府県庁所在市及び政令指定都市からなる日本の主要52都市ランキング』(2021年~2023年平均)によると、映画・演劇等入場料支出額の全国平均は年間5,247円だった。

福岡市の同5,702円は、トップだった東京都区部の同10,256円に遠く及ばないものの、大阪市や広島市などを上回っての第11位となっている。

出所:総務省統計局『家計調査』(二人以上の世帯)

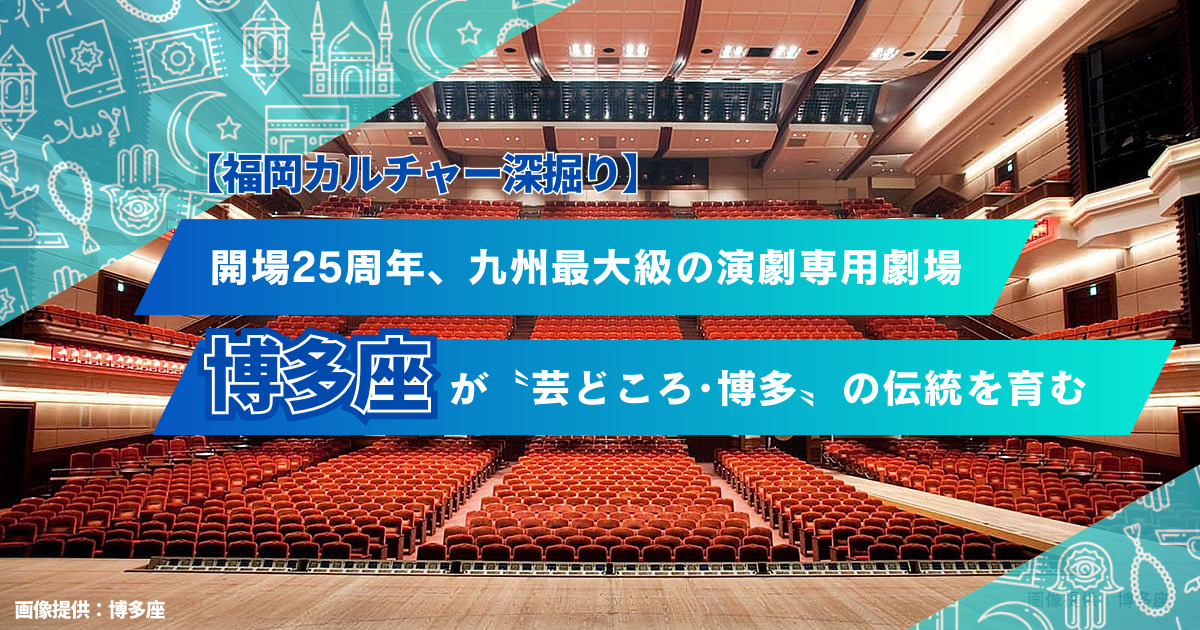

開場25周年、日本唯一で公設民営で運営する『博多座』の〝いま〟

画像提供:博多座

〝芸どころ・博多〟の新たなシンボルとして1999年6月にこけら落としを行った博多座は、開場25周年を迎えた。

九州最大級の演劇専用劇場である博多座は、福岡市の下川端東地区第一種市街地再開発事業で建設した博多座・西銀ビルの2~6階に入居し、座席数は1,500席だ。

歌舞伎をはじめミュージカル、歌手による座長公演、さらに宝塚公演などのエンターテインメントにも幅広く対応可能な劇場となっている。

博多座では演目に応じて、廻り舞台や花道、袖花道、セリ、オーケストラピット、鳥屋などを兼ね備えており、全国的にも珍しい存在の劇場だ。

歌舞伎については、神戸以西において1カ月近い〝常打ち〟で上演する劇場は、博多座だけである。

毎年6月の歌舞伎興行に合わせて、博多座のすぐ近くを流れる博多川で歌舞伎俳優らによる『船乗り込み』は、初夏の風物詩として親しまれている。

また、博多座は日本でも唯一となる公設民営の劇場である。

博多座の運営は、福岡市をはじめ地元企業や演劇興行会社などの出資による第三セクターである株式会社博多座が担っている。

なお、博多座という名称については、川上音二郎一座が1910年(明治43)に福岡市・千代に初代博多座を開設しており、劇場の名称としては二代目にあたる。

開場25周年記念で発売した初の年間パスポートは250万円

博多座では開場25周年記念の自主制作作品として、博多華丸らの実力派出演者と高校ブラスバンド界の名門校である地元の精華女子高校吹奏楽部との再共演による『新生!熱血ブラバン少女。』を上演し、大いに盛り上がった。

また、開場25周年企画として2024年2月13日、初の年間パスポートと回数券を発売して話題を呼んだ。

販売価格250万円(税込)の年間パスポートは、観劇回数に制限なく限定2人。

同25万円(同)の回数券は年間20回利用できて10人限定だった。

さらに博多座では、建物正面で来場者を出迎える提灯をイメージした『25周年記念 提灯招木』を独自に商品化して、2024年4月6日から発売している。

今回の博多座開場25周年にあたって、株式会社博多座の貞刈厚仁社長は、次のように語っている。

貞刈厚仁社長

1999年に誕生した博多座は今年、開場25周年を迎えました。

博多座では、コロナ禍だった期間を除いて毎年、約50万人ものお客さまにお越しいただいています。

地元のみなさま方をはじめ、幅広い方々からの応援をいただいての開場25周年であり、大変有り難く思っております。

株式会社博多座は、場所貸しでなく、自ら興行していく会社です。

このため、収入の最大化と支出の最小化を図りながら、健全経営に努めています。

そして、博多座では、お越しいただいたお客さまには、観劇に加えて、飲食や物販、場内サービスなどにおいても喜んでいただけるように力を入れています。

現場の社員やスタッフからのアイデアや意見なども生かしていきながら、お客さまに喜ばれる商品開発やサービス提供に向けて挑戦を重ねていっています。

株式会社博多座の貞刈厚仁社長

1999年6月、九州最大級の演劇専用劇場『博多座』が開場

画像提供:博多座

福岡都市高速道路の太宰府インターチェンジへの接続、福岡市アジア美術館の開館、6・29 福岡豪雨、福岡玉屋の閉店……。

博多座が開場した1999年(平成11)は、福岡市にとっては、一つのターニングポイントとなった年ともいえる。

博多座は1999年5月30日、開場記念式典として『博多座開き』を執り行った。

そして、翌6月3日に『こけら落とし博多座大歌舞伎』で開幕し、博多座興業がスタートを切った。

開幕興行となった大歌舞伎では、十二代目市川團十郎による『勧進帳』『毛剃』、七代目尾上菊五郎による『興話情浮名横櫛』『弁天小僧』、四代目坂田藤十郎(当時三代目中村鴈治郎)による『京鹿子娘道成寺』『葛の葉』という豪華版であり、注目を集めた。

歌舞伎をはじめ、ミュージカルやコンサートなどあらゆるジャンルの舞台を上演可能にした博多座は一体、なぜ誕生したのだろうか?

この点について、貞刈社長は次のような解説する。

貞刈厚仁社長

私は福岡市職員時代、1989年に開催された『アジア太平洋博覧会』(通称:よかトピア)を準備室から終了まで5年間にわたって担当しました。

よかトピアも終盤を迎えた1989年8月末、当時の桑原敬一福岡市長、九州電力の永倉三郎相談役、東宝グループ傘下であるコマ・スタジアムの伊藤邦輔社長の3者で会談されました。

その際、桑原市長が、「福岡市は、地下鉄や博物館、ドーム球場など、いろいろな都市施設が揃いつつある半面、歌舞伎を上演できる劇場がない」「本格的に歌舞伎を上演できる劇場が必要だ」と、自らの思いを語られました。

これを機に博多座の開設に向けて動き出していきました。

1996年7月、地元経済界をはじめ興行界や行政が一体となって、演劇興行を行う日本初の会社として、株式会社博多座が発足しました。

そして、1999年5月の開場記念式典『博多座開き』、翌6月には、『こけら落とし博多座大歌舞伎』で博多座が開幕しています。

博多座の経済波及効果は福岡市内115億円、全国ベースで322億円

博多座開場は、経済面において地元のみならず、全国的にも大きなプラスをもたらしている。

福岡市市民局は2003年3月、『劇場「博多座」の地域経済・文化への効果・影響』〜劇場を中心としたまちづくり調査報告書〜をまとめた。

同報告書によると、博多座の直接効果は、福岡市内だけで71億6,000万円だった。

このうち来場者の発生に伴うものが53億8,000万円であり、興行に伴うものが17億8,000万円だった。

一方、全国ベースでの直接効果は、139億3,000万円(うち来場者発生需要90億円、興行発生需要49億3,000万円)にも上っていた。

また、経済波及効果としては、福岡市で新たな需要として発生した直接効果59億8,000万円からの生産増加により、第一次間接効果24億1,000万円が発生する。

その後、雇用者所得の増加をはじめ新たな需要発生や生産増加による第二次間接効果31億2,000万円が発生し、福岡市内での経済波及効果計は115億2,000万円だった。

なお、全国ベースでの経済波及効果は、博多座での直接効果133億3,000万円から第一次間接効果99億1,000万円が発生し、第二次間接効果が89億5,000万円であり、経済波及効果計は321億8,000万円と推計する。

博多座の経済効果は、地元である福岡市内のみならず、全国的に波及している。

福岡市の1999年vs2024年、そして博多座の四半世紀の歩み

画像提供:博多座

博多座が開場した1999年から約四半世紀が経過した今日では、福岡市を取り巻く状況は、どのように変わったのだろうか。

1999年(平成11)5月1日現在における福岡市の推計人口は132万6,654人であり、世帯数は58万6,058世帯だった。

25年後の2024年(令和6) 5月1日現在における推計人口は、1999年比で24.%増の165万1,690人、世帯数は同50.8%増の88万3,494世帯となる。

また、福岡市への入込観光客は、2000年度に1,560万人だったのに対して、コロナ禍前の2019年度には2,148万人まで増加している。

一方、福岡市内総生産について、福岡市総務企画局『データで見る福岡市の推移(平成24年3月)』によると、2000年度は6,910億円(名目)だった。

その20年後となる2020年度の市内総生産額は、『令和2年度福岡市民経済計算』によると、7兆3,862億円(同)となっている。

また、1999年度に2,582億円だった市税について、福岡市は2024年度一般会計当初予算において過去最高の3,706億円を見込む。

この間、博多座では2005年3月20日、福岡県西方沖地震の発生で開場以来、初めて公演を中止した。

その後、2008年10月6日に累計入場者数で500万人を突破し、さらに2019年5月10日には同1,000万人も達成している。

その半面、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大した2020年2月下旬から同年秋まで公演を中止するという苦難も味わった。

これらの栄光と困難を経て、博多座は開場25周年を迎えている。

いまに息づき〝芸どころ・博多〟の伝統と『博多をどり』

画像提供:博多券番

かつて、商人の町・博多において人々は芸事をたしなみ、客人らをもてなしていた。

また、博多の地には、多くの劇場が軒を連ねており、独特の演劇文化を培っており、『芸どころ・博多』と呼ばれていた。

芸どころ・博多において、担い手の一翼である博多芸妓は、江戸時代の中期ごろに登場した。

その後、明治・大正期に博多芸妓は、座敷をにぎやかに盛り上げる芸技に加えて、おおらかなきっぷの良さも評判となった。そして、全盛期には2,000人余りの芸妓が、博多の街並みに彩りを添えた。

芸妓の取り次ぎや花代と呼ばれる出演料の精算などを行う事務所を券番と呼ぶ。

1937年(昭和12)には、福岡市内に6つの券番があり、884人の芸妓が在籍し、東京の築地や日本橋と並ぶにぎわいだったという。

戦時下で券番は消滅したものの、戦後に複数の券番が復活した。

そして、1985年(昭和60)に福岡市内の券番が一つにまとまり、博多券番が誕生した。

なお、九州で現在も券番が残っている都市は、福岡市と長崎市のみだ。

博多の伝統芸能の振興をはじめ、地域経済の活性化や観光発展に向けて、福岡商工会議所と地元経済界は1991年(平成3)、『博多伝統芸能振興会』を設立した。

そして、それまで途絶えていた『博多をどり』を復活させている。

現在、博多をどりは、東京・新橋の『東(あずま)をどり』、京都・祇園の『都をどり』と並ぶ日本の三大をどりの一つに数えられている。

歌舞伎やミュージカル、演劇などの幅広い演目に対応した公設民営の劇場である博多座は毎年12月、『市民檜舞台の月』として舞台を市民に開放する。

市民檜舞台の幕開けを飾るのは、博多券番の芸妓総出による『博多をどり』であり、年の瀬の風物詩として親しまれる。なお、2023年からは奇数年での隔年開催となっている。

インバウンド時代の都市コンテンツとしての博多座を考える

画像提供:博多座

博多座会員2.8万人、メルマガ会員7万人、LINE会員7万人……。

演劇専用劇場である博多座は、団体客よりも〝個人客に強い〟という特徴をもつ劇場でもある。

博多座では、歌舞伎やミュージカル、座長公演、宝塚公演に加えて、落語や吉本新喜劇、さらに漫画やアニメ、ゲームを原作とした舞台や演目も上演する。

また、若年層やファミリー層への客層拡大に向けて、観劇料金の柔軟化を図り、親子観劇チケットや若者向けチケットも発行している。

コロナ禍明けでインバウンド客が戻って来る中、リッツカールトン福岡の開設もあり、欧米からの富裕層も増えて来ている。

欧米をはじめとする海外の富裕層は、旅行先として、世界各地の美術館や博物館、劇場などを訪ねるケースも多いという。

博多座が世界的に通用する〝演劇の聖地〟になれば、重要な地域資源であるだけでなく、国内外からヒトやカネを呼び込む都市コンテンツにもなり得ると考える。

【番外編】いざ〝演劇の聖地〟『博多座』での観劇へLets’Go!

画像提供:博多座

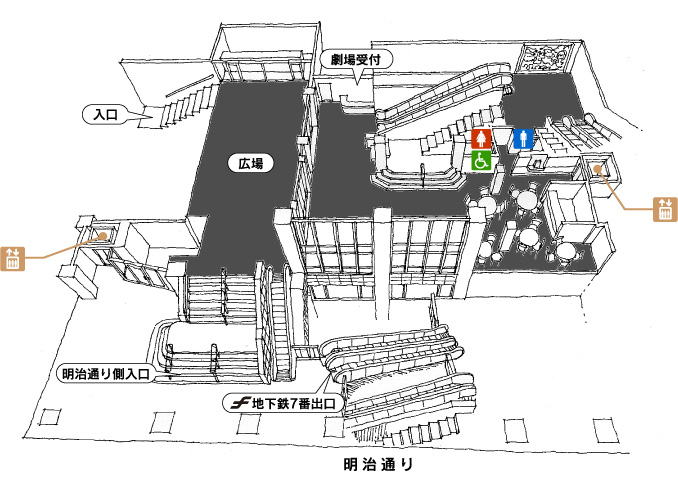

福岡市都心部を東西に走る明治通りに面した博多座では、劇場へのアプローチである階段を上がったところに広場があり、劇場の持つ独特な空気感に触れられる。

そして、劇場エントランスに足を踏み入れると、中二階を設けた開放的な吹き抜け空間があり、階段とエレベーターで劇場奥へ進んでいく。

画像提供:博多座

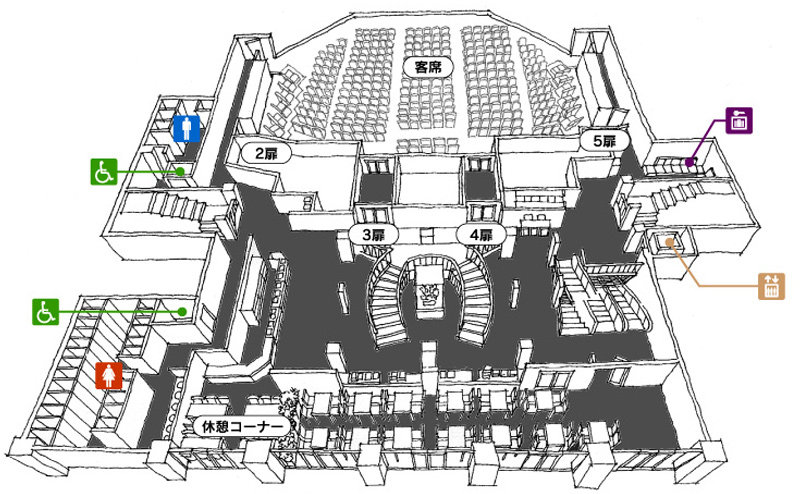

1階客席ロビーでは興行期間中、売店やレストランが賑わいをみせる。

売店では、演目に合わせたショップ選びを行っており、来場者の興味や関心も高まっていく。

その先へ進んで扉を開けると、一階客席だ。

博多座の客席は、舞台と観客との距離が近く、出演者からも「客席との一体感があり、全国でも指折りの素晴らしい劇場」との評を得ている。

また、博多座の舞台は400平方メートル以上もあり、これは1階客席に匹敵する広さだ。

画像提供:博多座

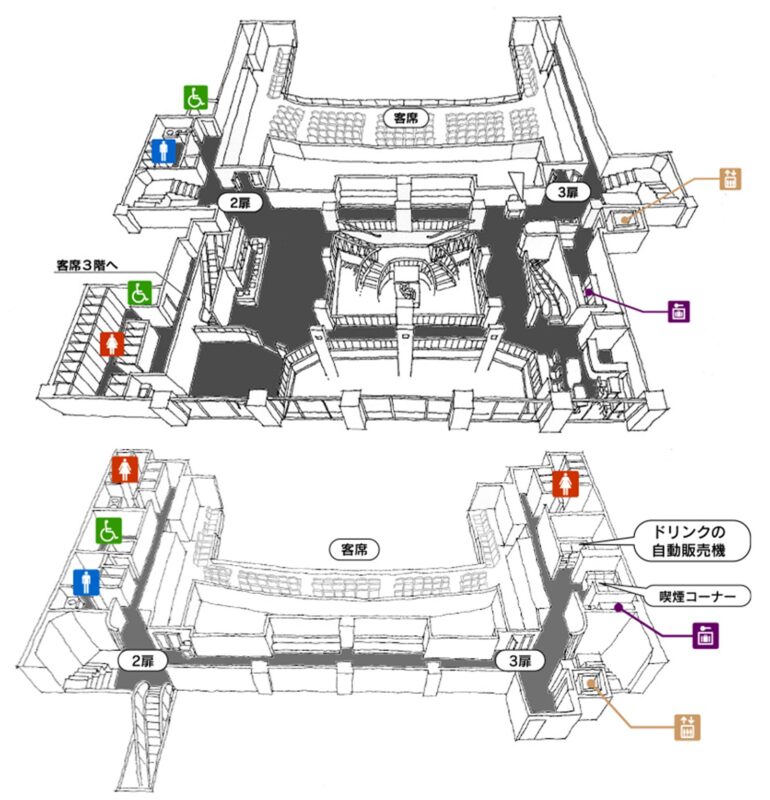

2階客席へは、1階ロビー中央にある馬蹄階段を上がっていく。

すると、2階客席への扉が開かれている。

さらに3階客席へは、2階ロビーの両サイドにある階段から上がっていく。

博多座には、1階ロビー、2階ロビー、3階ロビーに男・女お手洗いがそれぞれあり、3階ロビーには自動販売機コーナーも設けられている。

博多座で気になる演目があれば、気軽に足を運ばれてみてはいかがだろうか。

参照サイト

ライブ・エンタテインメント市場は力強く回復。2023年予測値は前水準より一段の上振れ濃厚/ ぴあ総研が2022年確定値公表、及び将来予測値を更新

https://corporate.pia.jp/news/detail_live_enta20231222.html

公益財団法人全国公立文化施設協会

https://www.zenkoubun.jp/index.html

総務省統計局『家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2021年(令和3年)~2023年(令和5年)平均)』

https://www.stat.go.jp/data/kakei/5.html

福岡市『福岡市のあゆみ』(年表)

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/profile/04.html

福岡市総務企画局『データで見る福岡市の推移(平成24年3月)』

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/39879/1/sankou_detademiru_fukuokashi.pdf?20161130141141

令和2年度 福岡市民経済計算

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/tokeichosa/shisei/toukei/shiminkeizaikeisan/shiminkeizaikeisan.html

9次福岡市基本計画 第2章計画各論 1.分野別目標と施策 目標5:磨かれた魅力に、さまざまな人がひきつけられている

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/37219/1/mokuhyou5.pdf

福岡市の観光・MICE 2024年版(福岡市観光統計)

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kankou-s/shisei/kankoutoukei2024.html

福岡市統計書(平成13年(2001年)版

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/tokeichosa/shisei/toukei/toukeisyo/FukuokaCityAnnualStat_2001.html#18

あわせて読みたい

博多の芸妓「博多券番」を知っていますか?海外VIPも魅了される博多の至宝のおもてなし

https://fukuoka-leapup.jp/tour/202304.3615