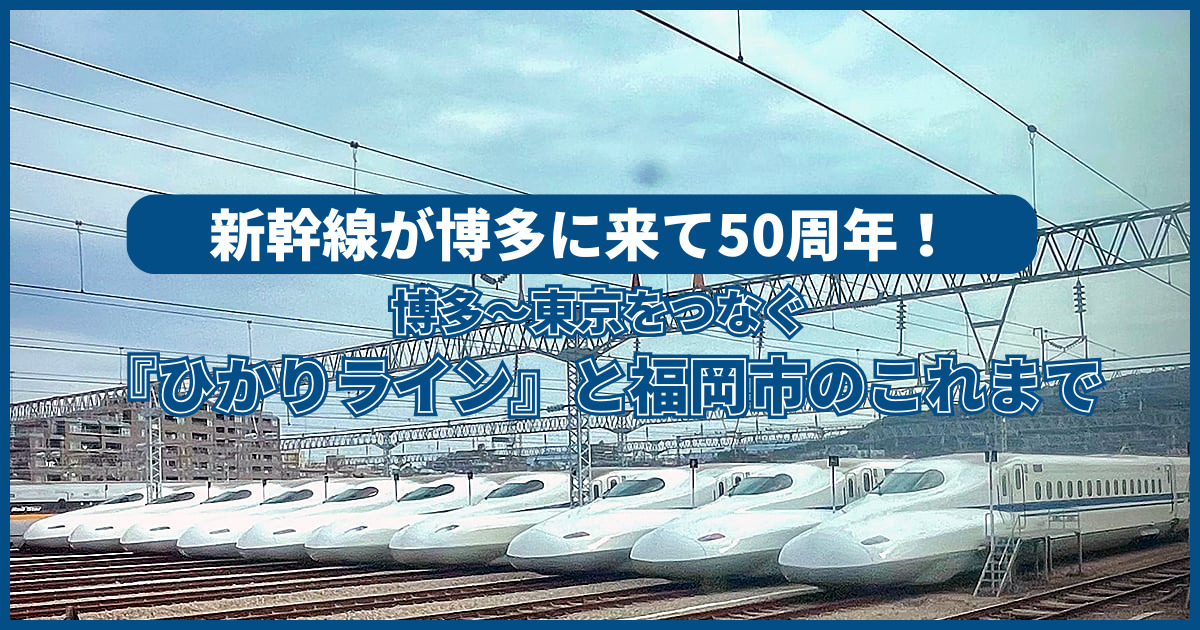

50年前の1975年、博多に山陽新幹線がやって来た

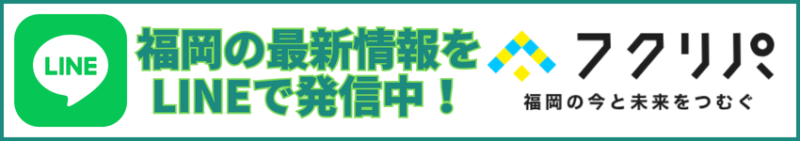

山陽新幹線の博多駅乗り入れを報じた当時の新聞記事

1975年(昭和50)3月10日早朝・博多駅━━。

この日、博多発・東京行の一番列車である午前6時6分発の『ひかり100号』の発車に先立ち、博多駅の11番ホームで出発式が開催された。

当日はあいにくの雨天だったものの、門司鉄道管理局吹奏楽団が演奏する中、式典で藤井松太郎・国鉄総裁らに花束や記念品が贈呈された。

その後、藤井総裁、亀井光・福岡県知事、進藤一馬・福岡市長によるテープカットが執り行われた。

亀井知事から長野士郎・岡山県知事へ、新藤市長から岡﨑平夫・岡山市長へ、蟻川五二郎・福岡商工会議所会頭から梶谷忠二・岡山商工会議所会頭へ、それぞれに宛てた祝賀メッセージが、ひかり100号の北沢美幸車掌長に託された。

そして、朝もやの中、ほぼ満席の乗客を乗せた一番列車のひかり100号は、東京へ向かって走り去って行った。

山陽新幹線の岡山~博多間(実距離393キロ)は、7,200億円を投じて、この日の出発式を迎えた。

1964年(昭和39)10月に東海道新幹線の東京~新大阪間(同515キロ)が開通してから10年半、また1972年(昭和47)3月に山陽新幹線の新大阪~岡山間が開通してから3年の歳月を経て、新幹線が博多へやって来たのだ。

東海道・山陽新幹線は、日本の大動脈である東京~博多間(同1,069キロ)を当時、6時間56分(※現在は4時間45分)で結んだ。

そして、新幹線は今日なおも東奔西走し続けている。

画像提供:JR西日本

これまでに30億人が利用した新大阪と博多を結ぶ山陽新幹線とは?

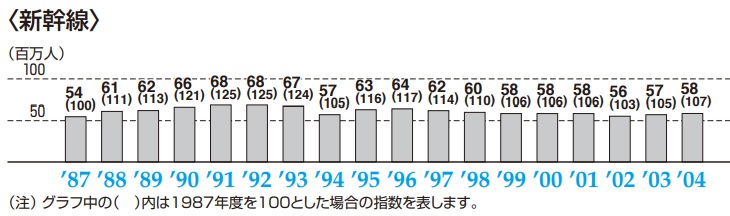

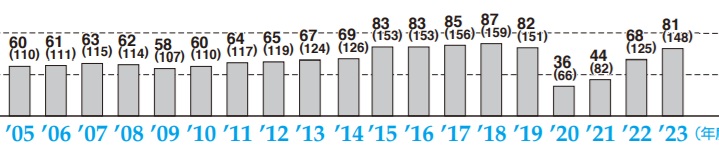

出典『データで見るJR西日本2024』(画像提供:JR西日本)

山陽新幹線は、新大阪~博多間を結ぶJR西日本の路線であり、東海道新幹線に次いで2番目に古い高速鉄道だ。

1日あたり約20万人余りの利用者があり、これまで約30億人が乗車している。

全長554キロ(実距離)の山陽新幹線には現在、19駅ある。

起点の新大阪駅から新神戸駅、西明石駅、姫路駅、相生駅、岡山駅、新倉敷駅、福山駅、新尾道駅、三原駅、東広島駅、広島駅、新岩国駅、徳山駅、新山口駅、厚狭駅、新下関駅、小倉駅、そして終点の博多駅だ。

新大阪駅において東海道新幹線と接続し、博多駅で九州新幹線と直通運転を実施している。

山陽新幹線は最初、新大阪~岡山間で建設することになり、1967年(昭和42)3月16日に兵庫県赤穂市で着工した。

そして、1972年(昭和47)3月15日、新大阪~岡山間が開業している。

山陽新幹線の岡山~博多間の工事は、岡山開業前の1970年2月10日、北九州市内などで着工した。

同区間の建設は、地価や賃金の急上昇に加えて、さらに石油ショックの直撃による資材不足や物価高騰などに悩まされた。

これら幾多の困難を乗り越えて1975年(昭和50)3月10日、岡山~博多間が開業している。

山陽新幹線の総延長の約半分がトンネルであり、直線部分が多く、高速運転が可能だ。

ちなみに山陽新幹線の岡山開業時におけるキャッチコピーは「ひかりは西へ」であり、博多開業時は「ひかりライン」だった。

1975年に博多駅まで開業した際、最高速度は210キロであり、東京~博多間は最速6時間56分、新大阪~博多間は同3時間44分だった。

もっとも、博多開通時、三原~博多間の路盤が安定しておらず、当面は最高速度160キロで運転された。

1980年(昭和55)10月、速度制限が解除されると、東京~博多間の所要時間は最速6時間40分、新大阪~博多間も同3時間28分と、一気に16分短縮された。

現在、新大阪~博多間は最速2時間21分であり、東京~博多間は同4時間45分となっている。

新幹線の最高速度は現在、東海道区間が285キロ、山陽区間が300キロであり、所要時間の短縮に大きく寄与している。

2023年度におけるJR西日本の輸送人キロでは、540億3,600万人キロだった。

このうち山陽新幹線は、4割弱となる191億7,500万人キロを輸送し、文字通りJR西日本の輸送事業における〝大黒柱〟となっている。

出典『データで見るJR西日本2024』(画像提供:JR西日本)

大阪・東京との結びつきを強めた山陽新幹線の博多乗り入れ

1975年(昭和50)3月15日~5月27日の会期で『新幹線博多開通記念福岡大博覧会』が開催された。

会場となった大濠公園東岸では、1927年(昭和2)の東亜勧業博覧会、1966年(昭和41)の福岡大博覧会に続いての博覧祭開催だった。

新幹線博多開通記念福岡大博覧会の会場面積は、陸上13万5,000平方メートルと水面約20万平方メートルの計33万5,000平方メートルにも及んだ。

そして、会場に約100社の企業が参加し、来場者214万3,000人を記録するなど、九州で開催された博覧会の中でも過去最大規模となり、盛り上がりをみせた。

一方、博多駅延伸と共に山陽新幹線が乗り入れた広島では長年、長時間・長距離の遠征に苦しんだプロ野球チーム『広島東洋カープ』にとっても福音となった。

1975年、赤ヘル旋風が沸き起こり、見事に初優勝を遂げたのだ。

以後、リーグ優勝9回と日本一3回を記録している。

山陽新幹線の博多乗り入れは、福岡・博多のまちに何をもたらしたのだろうか?

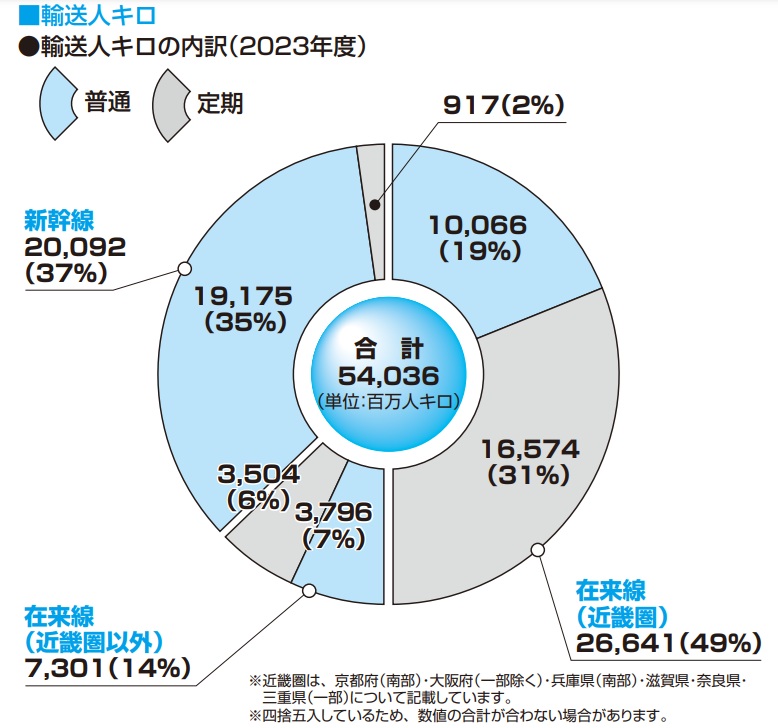

鉄道沿線の経済史にも詳しい九州大学大学院の鷲崎俊太郎准教授は、次のように解説する。

鷲崎俊太郎准教授

山陽新幹線の博多乗り入れによって、福岡市が大阪・東京との結び付きを強めて、〝山陽化〟(本州化)したことが大きかったと思います。

博多開業前、九州の各都市は横並びであり、本州との交通面でも各都市から在来特急や寝台列車が走っていました。

博多乗り入れ後、新幹線がメインになり、それまでの本州行きの在来特急は博多駅止まりとなり、新幹線乗り換えへ大きく変わりました。

山陽新幹線が博多駅まで延伸した福岡市では、関西経済圏との結び付きを特に強めていき、折からの全国区企業による九州進出も相次ぎ、支店経済化が進みました。

これらの結果、福岡市は九州の都市の中でも頭一つ抜け出て、中枢管理都市としてのプレゼンスを高めていきました。

たしかに福岡一極集中という声も聞かれるものの、福岡市が躍進していくきっかけの一つが、山陽新幹線の博多乗り入れだったと考えます。

九州大学大学院の鷲崎俊太郎准教授

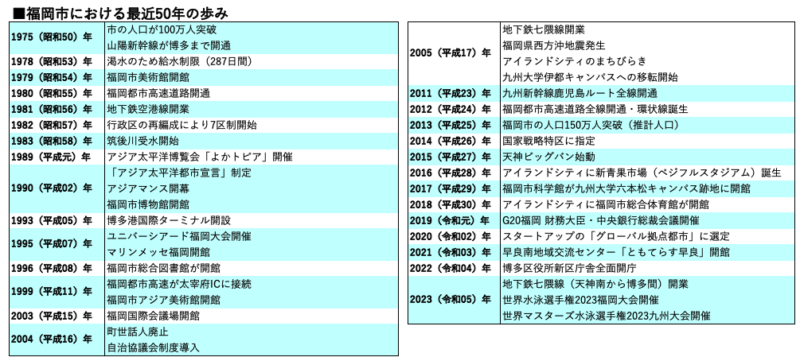

最近50年で大きく躍進した福岡市の今昔

山陽新幹線が博多駅に乗り入れた1週間前、1975年(昭和50)3月3日には九州自動車道の古賀~鳥栖間が開通し、〝ハイウェイ時代〟の到来を告げた。

また、1975年は、福岡市にとって100万都市になった節目の年でもある。

その後、1980年(昭和55)には福岡都市高速が開通し、翌1981年(昭和56)には地下鉄空港線が開業している。

元号が平成に変わった1989年にはアジア太平洋博覧会『よかトピア』が開催された。その後も1995年(平成7)のユニバーシアード福岡大会開催され、マリンメッセ福岡が開館した。

1999年(平成11)に福岡都市高速が太宰府インターチェンジに接続し、福岡市アジア美術館が開館している。2005年(平成17)に地下鉄七隈線が開業し、後に博多駅へ乗り入れている。

2011年(平成23)、九州新幹線鹿児島ルートが、博多駅まで延伸して全線開業した。

2014年(平成26)の国家戦略特区に指定された。

そして、翌2015年(平成27)に福岡市の都市再開発誘導策である『天神ビッグバン』が始動した。

2019年(令和元)には財務大臣・中央銀行総裁会議も開催されている。

山陽新幹線の博多駅乗り入れから半世紀、今日の福岡市を取り巻く状況は、どのように変わっているだろうか。

1975年10月1日時点の国勢調査において、福岡市は人口100万2,201人、33万3,928世帯だった。

50年後の2025年1月1日現在における福岡市の推計人口は1975年比で65.6%増の165万9,344人、世帯数は同139.8%増の89万779世帯となっている。

一方、市内総生産についても1975年度の福岡市内総生産は、1兆9,605億円だった。

最新の『福岡市統計書』である同2023年版によると、福岡市の市内総生産(名目)7兆8,277億円、同(実質)7兆5,065億円となっている。

福岡市内総生産は、半世紀弱で名目・実質と共に4倍弱という大きな伸びを示している。

1975年度における福岡市の一般会計予算(当初)は2,997億円であり、市税収入は473億円だった。

半世紀後となる福岡市の2025年度一般会計当初予算は過去最大の約1兆1000億円となる見込みであり、市税収入も3950億円~4050億円で過去最高を更新する見通しだ。

この半世紀で福岡市は、大きく躍進している。

2つの新幹線が乗り入れる福岡市の強みは交通アクセス

今年・2025年3月は、山陽新幹線の博多駅に乗り入れて50周年という節目の年だ。

そして、来年・2026年3月は九州新幹線鹿児島ルートが全線開業して15周年となる。

山陽新幹線と九州新幹線という2つの新幹線が乗り入れる福岡市は、陸の玄関口・博多駅をはじめ、海の玄関口・博多港、空の玄関口・福岡空港を半径2.5キロ圏内に持つコンパクトシティだ。

陸の玄関口である博多駅━━。

JR西日本によると、山陽新幹線が乗り入れている博多駅の2023年度における乗車人員は1日あたり2万2,522人だった。

一方、JR九州によると、鹿児島本線が乗り入れている博多駅の2023年度における乗車人員は1日あたり11万9,562人となっており、博多駅を基点に九州圏内の各都市が鉄路で結ばれている。

「日本一便利な空港」と称されることの多い空の玄関口・福岡空港は国内27路線・海外21路線の航空ネットワークをもつ。(2025年1月末日現在)

さらに福岡市は福岡都市高速を介し、福岡インターチェンジ、太宰府インターチェンジを通じて九州縦貫自動車道ともつながっている。

交通アクセスの良さは、人々が〝行きたい〟〝働きたい〟〝住みたい〟と考える上でも重要な要素だ。

福岡市の場合、域内交通の〝足回り〟の良さに加えて、良好な域外交通アクセスを持っていることが都市としての魅力の一つであり、さらに強みとなっている。

今後、社会情勢や経済環境の変化も踏まえながら、都市としての魅力の一つとして、交通アクセスの良さに磨き続けていくことが、激しさを増す都市間競争においても重要だと考える。

参照サイト

【今日は何の日?】3月10日=新幹線が博多駅まで開通(1975年)/雑学ネタ帳

https://kaigoshoku.mynavi.jp/contents/kaigonomirailab/news/today/20230310_00/

夜行新幹線、ギネス 山陽新幹線40周年の歴史

https://trafficnews.jp/post/38626

山陽新幹線が全線開業40年 新大阪駅などで式典

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H2Y_Q5A310C1CC0000/

もうすぐ全線開業50周年!大阪と博多を結ぶ大動脈・山陽新幹線が「明太子の普及」と「広島カープ初優勝」のきっかけを作った

https://club.tv-osaka.co.jp/article/entertainment/9150/

あわせて読みたい

日本で交通アクセスが良いのは、どの都市? ~地下鉄七隈線の博多駅乗り入れでさらに便利になる福岡市の交通を考える~

https://fukuoka-leapup.jp/biz/202303.1225