モダンなデザインと最新設備が整った大規模団地

福岡市の中心部、天神から南へ西鉄バスに揺られること約20分。窓の外の景色がビルから住宅街へと変わり、やがて緑豊かな高台が見えてきたら、そこが中央区小笹(おざさ)です。この地で1956年から半世紀を超えてこの地域のシンボルとして人々の生活を支えてきた「小笹団地」。近年では、建物のモダンなデザインや独特の住棟配置などが注目を集め、全国の建築ファン・団地マニアのあいだからも熱い視線が注がれてきました。

小笹団地が誕生したのは、戦後の住宅不足が深刻だった1956年のこと。橋田氏は、当時の社会背景について次のように説明します。

橋田氏

このような時代背景の中、福岡県もまた、県民の住宅不足解消という大きな課題に直面していました。そこで福岡県が設立したのが、福岡県住宅協会(現在の福岡県住宅供給公社の前身)です。その協会が手掛けた最大規模のプロジェクトが、この小笹団地でした。

混沌とした社会情勢の中で、集団住宅は生活基盤を安定させる存在となり、コミュニティを育む一大装置となっていたのかもしれません。

橋田氏

まとまった土地の入手が難しい中で、地形的な制約が大きい敷地に団地を開発せざるを得なかった状況から、協会にとっては団地建設の技術を結集したチャレンジングなプロジェクトであったと言えます。

当時の小笹団地は、賃貸共同住宅と分譲戸建住宅を合わせて958戸(賃貸共同住宅901戸・分譲戸建て住宅57戸)からなる大規模な団地でした。RC造(鉄筋コンクリート造)の集合住宅という目新しさに加え、水洗便所などの最新設備が整った団地での暮らしは、当時の人々にとって憧れの対象だったといいます。

小笹団地の鳥瞰全景写真(年代不明)。屋上のカラフルな配色やスターハウスをはじめとしたモダンな住棟デザインが目を引きます。(画像提供:福岡住宅供給公社)

独特の住棟配置が生んだ豊かな景観

小笹団地が建設された場所は、北斜面地を含む起伏に富んだ丘陵地でした。そうした地形を生かした住棟配置が、小笹団地の独特の景観を生んだと橋田氏は指摘します。

橋田氏

協会が大規模な地形の改変を避け、元の地形を活かした配置計画を検討した結果生まれたのが、小笹団地の独特な景観です。多様なタイプの住棟が、起伏に富んだ地形に巧みに配置され、全国的にも珍しい、豊かなランドスケープを持つ団地が誕生しました。

昭和40年代の小笹団地全景写真。福岡市の中心地から南に位置し、緑地が広がる土地で大規模に開発されたことがわかります。(画像提供:福岡住宅供給公社)

スターハウスが物語る「憧れの暮らし」

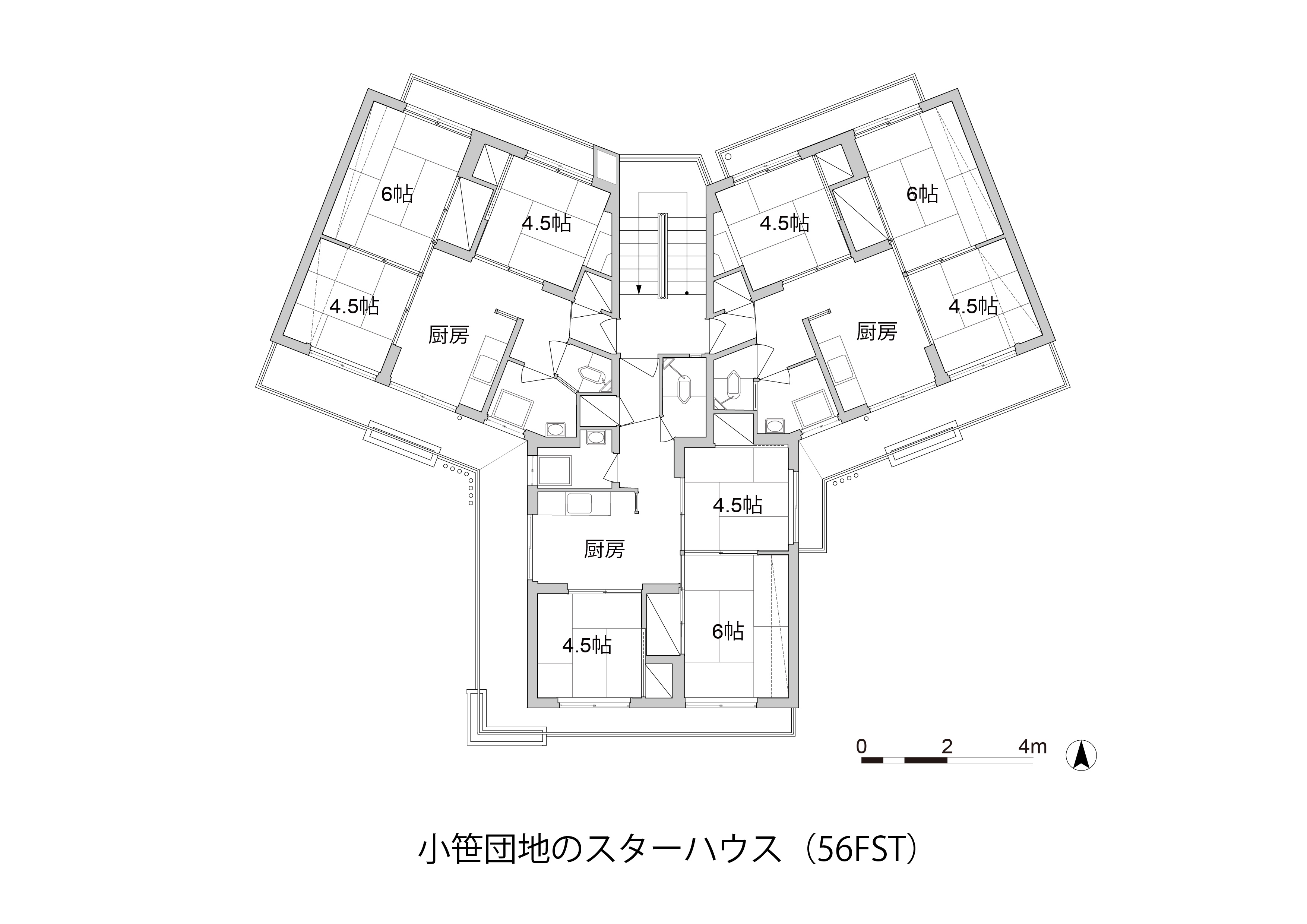

小笹団地の住棟でひときわ存在感を放っていたのが、「スターハウス」と呼ばれる住棟デザインです。建築や団地好きなら、「スターハウス」をご存知の方も多いかもしれません。

橋田氏

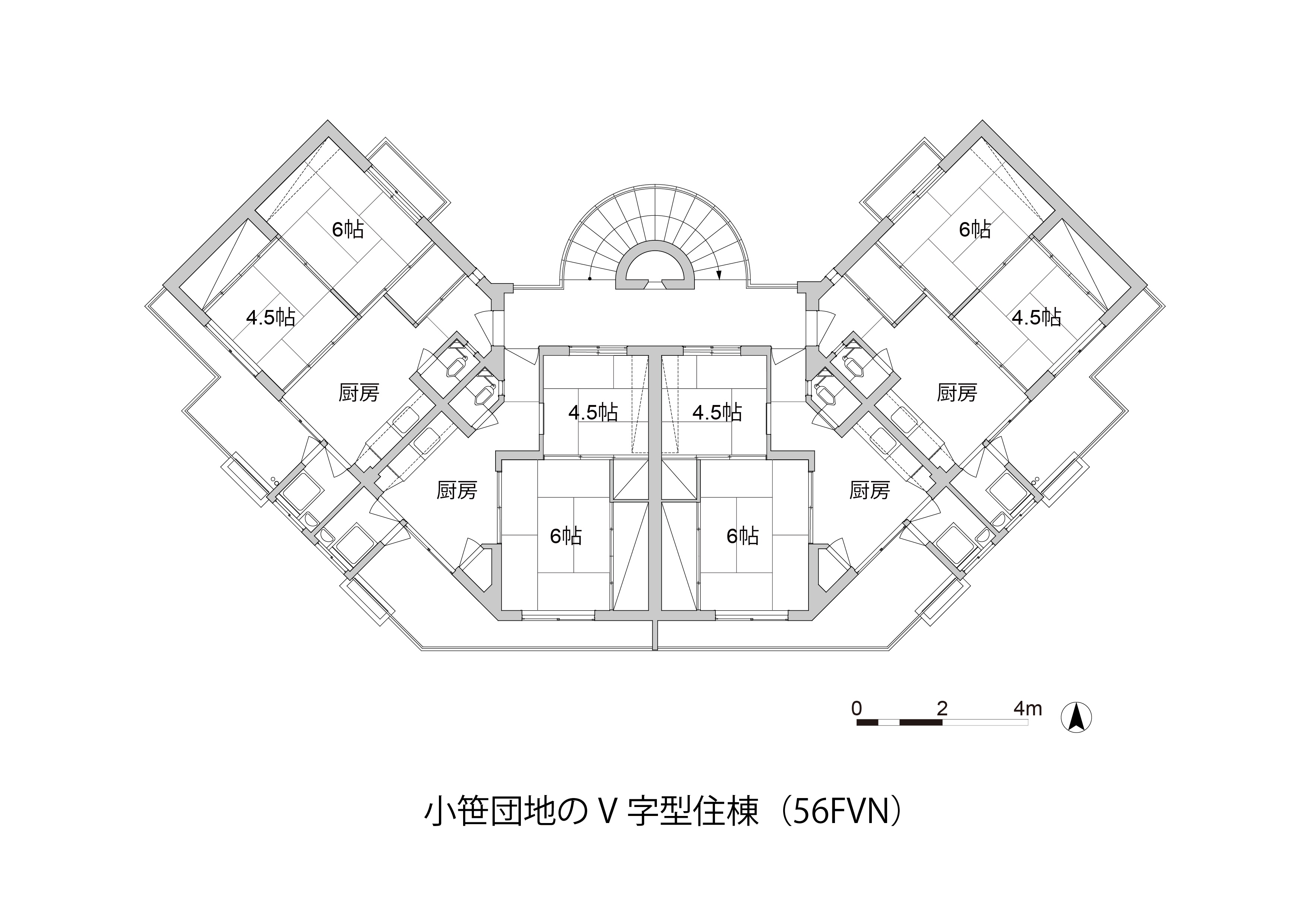

小笹団地では、このスターハウスの他に、同一階に4戸をY字に配置する変形スターハウスや、同一階に4戸をV字に配置するV字型住棟などの協会オリジナルの住棟タイプが建設されています。

同一階に3戸をY字に配置したスターハウスは、少ない面積で多くの住戸を確保でき、かつ各住戸が3方向に開口部を持てるため、採光と通風に優れた開放的な空間を実現しました。

ちなみに、全国でスターハウスが建てられた期間は1950年代半ばから1960年代半ばにかけての約10年間に集中しています。その後、板状の住棟に比べて壁面の面積が広く、建設コストが嵩むという理由などから、次第に建設されなくなったようです。

スターハウスの図面。階段室を中心に2DKの住戸が”星型”に配置されています。(資料提供:橋田氏)

V字型の住棟の図面。小笹団地南側には、2025年8月現在、この住棟が残っており、当時の面影を確認することができます。(資料提供:橋田氏)

地形と自然を活かした持続可能な開発手法

先述のとおり、小笹団地の大きな特徴として、丘陵地の地形を活かした有機的な配置と豊かな緑が広がる点が挙げられます。敷地内にゆとりを持たせた配置は、住民が畑を作って楽しめるようなスペースも確保されており、団地の敷地内を歩くと、さながら公園を散歩しているかのような感覚になります。単に住む場所を提供するだけではなく、人と自然が共生する、豊かな暮らしのあり方を体現していたことが伺えます。

橋田氏は、小笹団地の開発手法について、歴史的評価のみならず、これからの都市開発のあり方を考える上でも重要であると指摘します。

橋田氏

ちなみに、グリーンインフラストラクチャとは、「自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方※1」です。(※1国土交通省 総合政策局 環境政策課より)

従来のインフラストラクチャ整備が抱える課題を解決する多機能性、気候変動への適応と防災・減災、快適性など、複数の課題を同時に解決する包括的な手法として、国際的にも関心が高まっています。橋田氏の話を伺うにつれ、半世紀以上も前に建設された集合住宅が、最新の開発手法の面からもあらためて注目されているという点が非常に興味深く、小笹団地の魅力を再認識することができました。

資料提供:橋田氏(2017年撮影)

資料提供:橋田氏(2017年撮影) 団地の一室からの眺め。通り沿いや小規模な菜園などの豊富な緑に囲まれた団地です。

団地の一室からの眺め。通り沿いや小規模な菜園などの豊富な緑に囲まれた団地です。

団地を超えて、小笹という「まち」の魅力

小笹エリアは、緑豊かで利便性が高い、魅力あふれるまちとして、多くの人々を惹きつけてきました。鴻巣山や南公園といった広大な緑地が広がり、季節の移ろいを感じながら散策できる遊歩道も多く、住民の憩いの場となっています。

さらに、利便性の高さも小笹の大きな魅力です。天神や博多といった都心部へのアクセスが良好なため、通勤や通学にも便利です。また、地域の商店やカフェなどが点在し、まち歩きを楽しむこともできます。

団地の開発以前は、市街化が進んでいない郊外の地域だったそう。しかし、大規模な団地が誕生したことで、周辺の市街化が急速に進み、まちの賑わいが創出されました。特に、かつて団地の南側にあった筑肥線小笹駅周辺は、人々の活気に溢れていたといいます。団地の誕生が、周辺地域の市街化を促し、緑豊かな自然環境と利便性が両立する、独自の「小笹というまち」を創り出してきたのです。

過去の知恵を未来に活かす

2025年8月現在、小笹団地では再編事業が進行中です。かつての大規模な住棟群は、北側エリアの31棟530戸が取り壊されて、南側エリアに23棟448戸を残すのみとなっています。橋田氏は、再編事業に際して、歴史を活かした事業になることへの期待を寄せられました。

橋田氏

小笹団地の再生事業は、単なる住宅開発ではなく、「過去の知恵を未来に活かす」という、持続可能なまちづくりのモデルケースとなり得る可能性を残しています。かつての団地には、住民の遊び場になったり、人々が立ち話をする場になったりと、多様な活動の舞台となる「余白」がありました。自然を介した住民交流を促したり、新しいコミュニティ形成の場として、団地を全て取り壊すことなく、「ストック」として活かしたりすることもまた、小笹の未来へとつながる稀有な再編事業になることでしょう。

この場所が育んできた歴史や文化を大切にしながら、「余白」が持つ価値を再創造し、福岡のまちづくりの先進的な事例となることが期待されます。

解説/資料提供:橋田竜兵 氏 プロフィール

1987年生。2013年東京工芸大学大学院工学研究科建築学・風工学専攻修士課程修了。2017年九州大学大学院人間環境学府都市共生デザイン専攻博士後期課程修了。博士(工学)。新潟大学助教などを経て、2023年より岡山大学講師。専門は建築計画・ハウジング・近現代史。小笹団地を研究するに至った経緯は、「九州大学大学院に在籍時に小笹団地を知り、非常に興味深い団地と感じたことと、ちょうど団地の建替え事業が開始されるタイミングで従前の団地の状況を知ることができる最後の機会であったため」