秋は学園祭の季節。筆者が勤務する福岡大学でも11月1日から3日間にかけて「七隈祭」が開催されました。今年は最終日に橋本環奈さんが来場されることでも注目されました。10月初旬までは暑い日が続きましたが,この3日間は雨,強風,晴天とコロコロ変わる天候でした。今回は,その七隈祭を舞台に14年実施してきた「創業体験プログラム」を題材に「アントレプレナーシップ教育」は何をもたらしているのかを述べていきましょう。

「アントレプレナーシップ」を学ぶことは現代の教養?

これまで本連載をお読みくださった方はご存知のことかもしれませんが,私の専門は管理会計です。この「管理会計」とは,会社にお勤めの方であれば日々身近にある「予算」や「目標」と結びついているもので,会社の戦略に基づいて経営者が設定した目標を達成するために,組織成員がどのようにしてモチベーションを持ちながら業務にあたるのか,どのように成果を実現するのかを考える学問領域です。もう少し言えば,会社内にどのような仕組みを導入して,それがどのように機能しているのかを観察しています。企業には多くの「ヒト」が関わり合っていますが,そこには上司と部下,企業同士という主体間のズレも生じていれば,過去と今,今と未来という時間軸のズレもあります。こうしたズレを小さくしていくために会計が使われている。そんなことを説明する枠組みを考えてきました。

そこから現在では,経営者が今ある資源からどのような未来を構築していくか。その資源の把握と未来のありたい姿を会計情報を使ってどう表現するのか,見通すかということを研究しています。とりわけ中小企業の場合,経営者がその役割を担っています。本人が創業するのではなく,2代目,3代目の経営者になる場合,それまでに積み上がってきた資源を活用しながら,長く存続する企業をいかに創るかを模索します。今あるものから未来をどう紡ぎ出すか。これまで本連載でインタビューに答えてくださった経営者の方々の話を伺っていると,今ある事業から未来をどう創るかを真剣に考えておられます。

これはまさにアントレプレナーシップと言えます。なぜなら,アントレプレナーシップとは「限られた経営資源を活用して,いかに機会を見出すか」と定義されるからです。どのような創業であっても、私たちはすべてを兼ね備えて始めるのではありません。そこには足りないことばかりです。しかし,今ある手持ちの資源で機会=成果を実現するための勝ち筋を見出そうとする。この能力はどのようなヒトにも求められる能力と言えるのではないでしょうか?

学園祭の模擬店での経験が「商売」の原体験となる

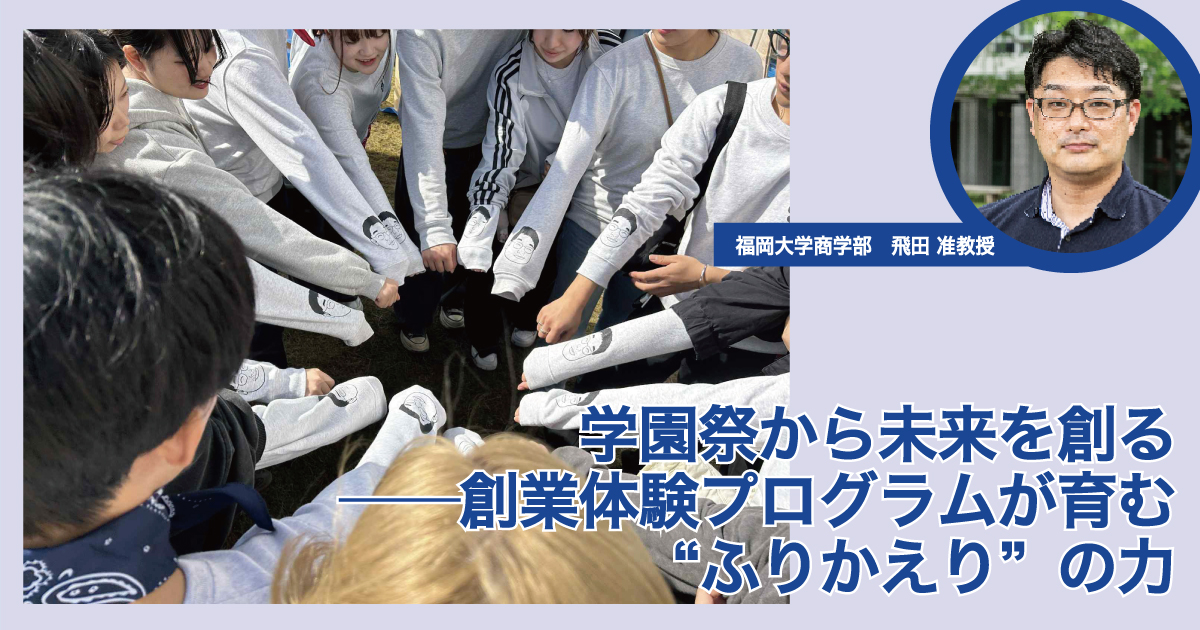

こうした学びをいかにして大学での学びにビルトインするか。単に闇雲に模擬店を出店するのではなく,学生が日頃の教室での学びを実感を持って感じられるようにするための装置をどのようにして作るか。その試行錯誤を重ねてきました。着任当初から私のゼミでは「創業体験プログラム」と呼ばれるプログラムを実施してきました。それは,学園祭の模擬店を擬似的な株式会社に見立て,学生が出資して商品開発を行って事業計画を練り,計画ができたところで社会人から出資を受けて商売をする。事業後には公認会計士による監査を受けて,株主総会を実施し,最後に配当を配るという会社経営の一連のプロセスを学ぶものです。学生がやる模擬店ですから「その程度」のものと思われるかもしれませんが,これが不思議なもので中小企業の管理会計研究をする私にたくさんのヒントをもたらしてくれるのです。

模擬店は1学年約15〜20名程度がそれぞれ社長役,各部門の部長役,従業員役に分かれて活動をします。会社全般のことは取締役会で共有はされますが,そこで議論されていることがゼミ生全体に共有されるわけではないし,隣の部門(例えば,商品に責任を負う商品部と販売に責任を負う販売部)同士では何が行われているかがわからないなんてことは普通に起きます。模擬店当日でも販売計画は強気に立てるが,その販売計画を実行するためのインフラが整っていなかったり,必要な材料の調達が不十分だったり。想定数が売れなければモチベーションが見るからに下がります。本当に会社経営で起きているであろうことが学園祭の模擬店でも起きるのです。

加えて,当ゼミでは新型コロナウイルス感染症が蔓延した2020年から福岡県外に飛び出し,合宿地として訪問した地域の産品を使って模擬店を出すという取り組みをしています。それまでは学生の豊かなアイデアで自由に出店する機会を作ろうとしていたのですが,安価なものを大量に作ろうとしすぎて「ブラック企業」ができあがるのが常だったのを変えたかったからです。3日間の学園祭で1,000食を目標にしようとしても,300円や350円の商品で得られる利益はわずかです。これを少しずつ単価を上げるために商品の品質を高め,販売個数が少なくても十分な利益を得られるようにする。こうしたことも,企業経営では実際に起きることです。

こうして学生たちは模擬店の運営を通じて「商売」の原体験を得ていきます。近年では学生がインターンに行くことが当たり前になってきて,会社側のご努力もあってさまざまな経験を積む機会が増えては来ましたが,「自分たちで企画開発したものを自分たちの手で売る」という経験から得られる学びはとても大きいのではないかと感じています。

2025年の商品案は?

さて,今年の模擬店はどうだったのか。ご紹介しましょう。

2年生は合宿地として熊本県の天草を訪問しました。天草での合宿は今年で3年目となりましたが,昨年,一昨年はともに同地で栽培されるさつまいもを使いました。これがともに爆発的な販売実績を叩き出し,販売個数,売上の新記録を連続で叩き出すキラーコンテンツになっていました。

しかし,今年の2年生はそうした先輩たちとは異なるアプローチで出店に臨もうと商品企画をしました。行ったことも,見たこともない場所を訪問し,あらかじめ調べた商材を確認しに行く。それを使って試作を重ね,牛深地方で古くから食材として使われている雑節と苓北町で製造される塩を使った「塩焼きそば」を開発しました。

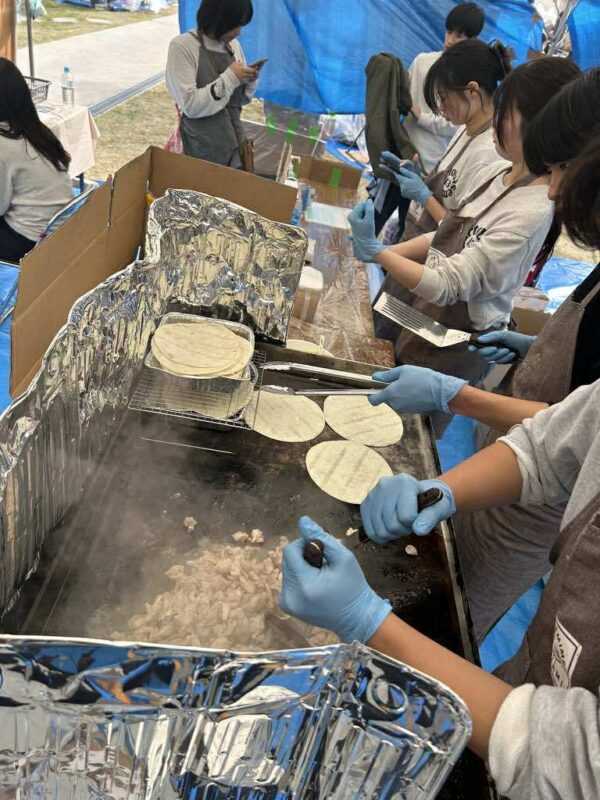

一方,3年生は宮崎県小林市,えびの市,高原町にまたがる西諸(にしもろ)地域と呼ばれるエリアを対象に,独自の商品を開発しようと意欲的なチャレンジをしていました。宮崎牛や野菜など,多様な食材がある中で,彼・彼女たちが目をつけたのはチキン南蛮。合宿では,エリアでも著名な食堂で販売されているチキン南蛮のタレを使った商品を使って企画を行い,そこで生まれたのが「チキン南蛮風トルティーヤ」。見たことも聞いたこともない商品を開発するとともに,学園祭の模擬店出店ルールを遵守するための試行錯誤をしてこの商品が生まれました。

実際に売ってみる。お客様の反応は?

こうして生まれた商品を今年度は2回の機会で販売しました。1回は9月末に柳川の乗富鉄工所で開催された「ツクルフェス」で,もう1回は11月の学園祭でした。

ツクルフェスでの販売はドキドキ。初めてお客様にご購入頂く機会であり,店内のオペレーションなども十分に練度が上がっているわけではありません。とりあえず「これで上手くいくだろう」と想定をして販売を始めるものの,ボトルネックが出てきます。特定の工程で必ず商品が止まってしまうこともあれば,商品のパーツ(構成する商材)が足りないので完成品にならないなど,たくさんの課題が見えてきます。それでもお客様には好評を頂き,両店舗ともに完売。上々の立ち上がりとなりました。

そして,1ヶ月後の学園祭。ツクルフェスが試運転だとすれば,学園祭は本番に相当するもので,この3日間で1,000食以上の販売を目標に掲げます。営業時間は3日間で18時間となっているため,時間あたりで55個以上のペースで売り続けなければなりません。1分ごとにお客様が来店する模擬店はなかなか想像できません。

1日目は早朝に大雨が降り,開始時間が30分以上遅れてスタート。株主に売上目標をコミットしていることもあり,遅れた時間をどう取り戻すかヤキモキしていた様子も見られましたが,スタートすると順調に売れ始めます。2年生の焼きそばはしっかり火を通すことを除けば混ぜ合わせて商品を完成させるので,ある程度生産工程を予想することができます。3年生のトルティーヤは野菜と鶏肉を炒め,トルティーヤを温めておき,それを1つにしてソースをかけてから巻く。さらに食べやすいようにアルミホイルで巻くという複数工程から成ることから,なかなかボトルネックが解消されません。特に,ソースをかける工程と巻く工程の能率が上がらず,初日は2年生に100個近い差をつけられました。

ここでめげないのが3年生。出店終了後のミーティングではそれぞれが課題を出し合い,どのような改善をすれば販売個数を増やせるか。お客様に「おいしい」とは言って頂ける商品にはなっているものの,さらに売上を伸ばすためには製造能力を上げないといけない。その解決のためにさまざまな意見が出されます。

そうして迎えた2日目。2年生,3年生ともほとんど変わらない販売個数で推移していきます。ピーク時には双方ともに1時間に140個近い販売個数を実現し,その後も販売を積み重ねていきます。3年生のボトルネックはいよいよ解消され,途中トラブルが発生した2年生の販売個数を上回る結果を残します。7時間で600個を超え,1時間では平均80個以上を販売できるまでの生産性向上を実現します。

そして,最終日。この日は片付け等もあるので5時間の営業時間。双方とも500個の販売を目標に掲げ,営業に挑みます。学園祭で販売個数を増やすには多くの友人を持つ学生がいることが大事ですが,当ゼミでは「品質」を高めて「多少高いと思っても美味しいから買ってしまう」を実現しようと言っています。間違いなくそのような商品になっていた双方の店舗はこの日も売上を伸ばしていきます。そして,ランチタイムに入った12時台に3年生が1時間で165食というとてつもない販売記録を達成。ところが,2年生は次の1時間で166食を達成。これも3日間の営業で店舗デザインやオペレーションを磨いただけでなく,口コミが増えた影響もあって繰り返しお客様がお買い求めくださったこともポジティブに影響したことでしょう。結果,3年生は600食弱を販売し,3日間の合計販売個数でも2年生を最後の1時間で逆転することになりました。

結果,3日間で双方合わせて3,100個を超える販売個数を実現。学生が投資家にお約束した売上を大きく上回る成果となりました。

自分たちだからできること,できたこと ふりかえりミーティングの大切さ

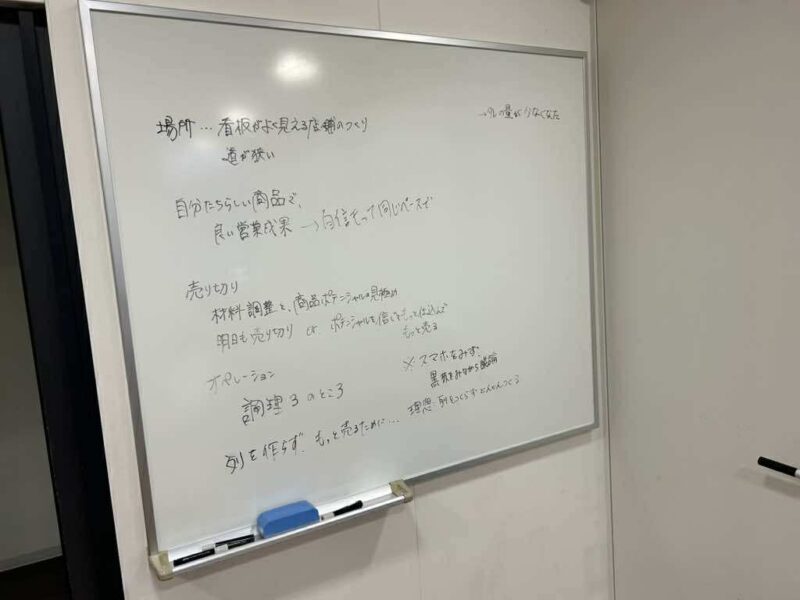

こうして終わった今年の創業体験プログラムでの販売実習。このあとは決算をして監査と株主総会を残すのみとなりました。しかし,それだけではありません。このプログラムの学びは「ふりかえり」と呼ばれるミーティングをゼミの講義時間を使ってミッチリと行っていくことにあります。

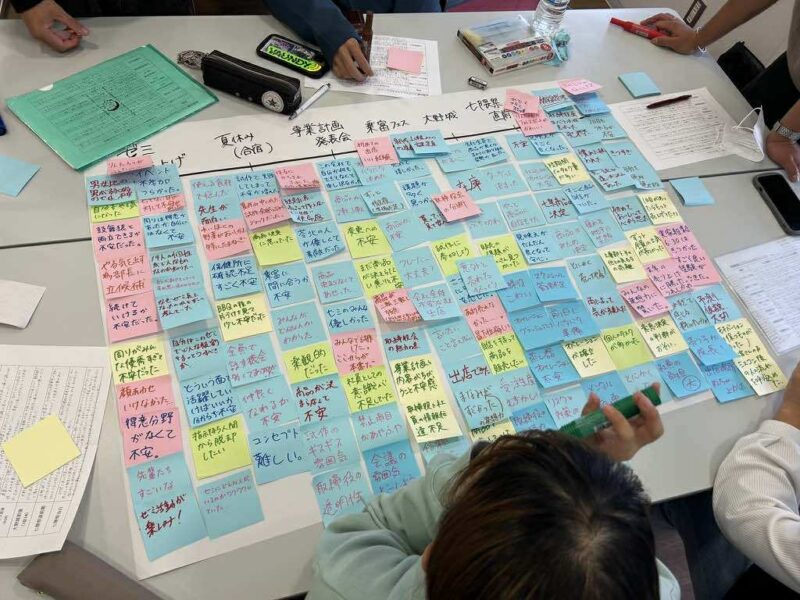

この「ふりかえり」は英語でreflectionと言いますが,本プログラムのような課題解決学習や実践型学習ではとても大事なフェーズです。自分たちが行った行為,その時点での意思決定がどのように今に繋がっているのかを言葉にしていきます。

この画像にあるように,個人がその時点で考えていたことを言葉にして共有する。単に付箋を貼るだけでなく,他者の見方を共有することで自分にはなかった視点を得ることにも繋がっていきます。学生たちは「反省会」とついつい言ってしまうのですが,私はそのたびに「ふりかえり」と言い直しています。反省という言葉には「できなかった。ごめんなさい」というニュアンスが含まれているよねと。ここでやりたいのはできたこと,できなかったことを含めて自分の言葉で語ること,他者の意見に耳を傾けることなんだと。

恐らく,学生たちは,これまでの人生の中でこの「ふりかえり」ほど時間をかけて自分を振り返ることは無かったのではないでしょうか。確かにこのプログラムで過ごした時間は濃密ではあるものの,それでも自分の行為をここまで言葉にする機会は社会人でもなかなかあるものではないように思います。

研究報告やプレゼンテーション,あるいは何か具体的な取り組みを懸命に取り組み,何か具体的な成果を得ることも大事ですし,それを機会に学生たちが成長するのは言うまでもありません。と同じくらい,私にとってはこの「ふりかえり」はとても大事な機会です。自分で自分のことをメタ的に認知する,他者との間で考えを交換する機会を意識的に持たなければ,自分の日常をふりかえるクセは身につきません。

学生たちは「学年」というフェーズで自分たちの立ち位置を確認しています。高校3年生になれば受験,大学1年生は自由な時間を過ごせる,大学3年生は就職活動を意識し,大学4年生は就職活動後の自由時間をいかに過ごすか。しかし,社会人になれば,終身雇用が崩れた今では入社年次が重い意味を持たなくなりつつあります。そうした中で,自分で仕事を作り,キャリアを積み上げ,自分なりの人生をいかに切り拓くか。その時に「自分を振り返る力」を持っていることは強みになるのではないか。

実は創業体験プログラムとは非常に多義的であることに気付かされます。つまり,アントレプレナーシップやビジネス教育であることは言うまでもないですが,そこに自分の人生を自分で切り拓くという意味でのキャリア教育的なエッセンスを加えることで,威力を発揮するということです。「起業や創業の真似事を学生のうちにさせてもな」と疑問を私自身持つことはありますが,実践的な取り組みに意味をいかに与えるかを工夫するだけでさまざまな学びに繋げることができるのだと改めて気づかされます。

ふりかえりが生む「自分で計画する力」:創業体験プログラムの真の価値

今回ご紹介してきたように,ゼミで学生とともに取り組んでいる「創業体験プログラム」は,学生が仲間とともに考え,行動し,ふりかえることで「自分で計画を立ててやり遂げる力」を磨く実践の場です。しかし,計画通りに進むことばかりではありません。予想もしない不確実な出来事などもありながら,成果を実現しようと試行錯誤を重ねていきます。

創業体験プログラムで見えてくるのは、学生それぞれが異なる心理的な傾向をもって学んでいるという事実です。積極的で自信のある学生は創造性を発揮しながら新しい発想を形にしていきますが、慎重で自信の薄い学生ほど「計画を立ててやり遂げる」経験から大きく成長していきます。近年の調査でも、こうした心理特性によって学びの経路は異なり、特に「計画する力」が意欲を行動に変える重要な媒介となることが示されています。つまり、成功体験だけでなく、試行錯誤を経て立て直すプロセスそのものが自己効力感を高めて次の挑戦を可能にする。学生たちは,模擬店を通じて売上や数字の向こうにある「自分をマネジメントする感覚」を体得していくのです。創業体験プログラムとは未来の事業を試す場であると同時に,心理的多様性を包み込みながら一人ひとりが『自分の人生を設計する力』を学ぶ教育でもあるのです。私にとっても今年のプログラムはそのような気付きを得られた時間でもありました。