ビジネスパーソンにはお馴染みの書籍「イシューからはじめよ」,「シン・ニホン」で知られる安宅和人氏が,新著「『風の谷』という希望 残すに値する未来をつくる※」を上梓されました。安宅氏の主張がいかなるものなのか,これまでの著書同様,社会人,とりわけ地方というフィールドで行政,事業を営む人々がその主張に注目しています。実際,SNSでつながる多くの友人が,書影とともにアップロードしているばかりか,出版時期が7月であったことから「夏休みの宿題」と投稿されていました。

安宅氏の新著。持ち歩くにもなかなかの重さ

まず,本書を手にしたとき,誰もがその厚みにまず圧倒されることでしょう。約1,000ページ近い大著。そこには都市への依存が極限に達した現代社会に対し,「自然豊かな『疎空間』に人が生き続けるための新たな文明モデルを築けるか」という問いが詰め込まれています。

21世紀も気づけばもう4分の1が過ぎようとしています。成長しない日本経済に対して,未だに「失われた30年」というバブル経済とその残した傷跡を象徴する言葉が使われ続けています。そもそも高度経済成長,そしてバブル期に,国土の均衡ある発展を見据えたとされる国家戦略でもたらされたものは何だったのか。その間に地方経済は急速に衰退し,その存続をかけた打ち手も限りがあるように見えます。

この間,わたしたちの生活は20世紀的なモノ中心の経済から,21世紀的にはサービスやコトを重視する経済への移行と言われています。しかし,それは人,モノ,カネ,サービスが密に集積する都市部での話であり,地域では同じようには感じられません。生活インフラをナショナル・ブランドが担うようになっている。その場所には十分にモノが溢れている。しかし,各地域にあった文化,伝統,歴史に裏打ちされた生活が平準化され,特徴が見えづらくなっているように感じられる。

それでも地域に暮らす若者にとって地域は退屈で,何もない場所に感じられる。都市の情報を得るメディアはテレビからSNSに変わっただけで,その行動様式が変わったわけではありません。あるものはある。けれども,そこには何が「ある」のでしょうか。

そうした中で,今,各地で「地域の暮らしをいかに守るか」という守りの発想から,「いかに創造的な地域を作り出すか」という攻めの発想を持つ担い手が生まれ始めています。本書はそうした担い手に勇気を与え,最大公約数的にその方向性を首肯しながら,それぞれ向き合っている地域の事情と擦り合わせながら読むことができ,眼前の課題とどう向き合うかを考えさせてくれる1冊です。

そうした書評的な話を前提としつつ,今,学生たちと各地で取り組んでいるアントレプレナーシップ教育プログラムが目指している姿,プログラムを通じて見えている現状と,その先に見える未来について少しばかり書いてみます。

地域に可能性をもたらす「風の谷」という発想

本書で描かれる「風の谷」は単なる地方創生や田舎暮らしの提案ではありません。人口減少,気候変動,資源の枯渇といった現代の課題を直視し,「都市だけでは人類は生き残れない」という認識から出発しています。筆者はエネルギーや食料の自給,ICTを駆使した遠隔医療・教育,地域文化の継承,そして何よりも人が誇りを持って住み続けられる空間を総合的にデザインする必要性を説いています。その中心に据えられるのが「人づくり」です。どれほど立派なインフラや制度を整えても,それを動かす人がいなければ持続しない。だからこそ「谷をつくる人をつくる教育」が最重要だと本書は訴えています。

重要なのは安宅氏が「過疎」ではなく「疎」という言葉を用いる点です。「過疎」という言葉には「人口減少で衰退している」という否定的ニュアンスがありますが,「疎」には「ゆとり」「風通し」「余白」といった積極的な意味が込められています。つまり,「疎空間」は「衰退地域」ではなく,都市では得られない余白・多様性・環境資源を活かせる空間として再定義されています。これは地域を「未来のために再設計すべき価値ある場所」と位置づける発想転換です。

「風の谷」の価値と担い手を育てる教育のあり方

本書では,『疎空間』の価値を大きく4つの視点で論じています。

①レジリエンス(強靭性)

まず,レジリエンス(強靭性)です。分散した居住地は自然災害や感染症などのリスク分散になります。エネルギー・食料自給の可能性も高くなります。一方で,多くの都市では重要な生活インフラを人工物に頼り,どこからどのようなサプライチェーンで運ばれてきたかわからないものを食べている。東日本大震災よろしく,平時には豊かでも,緊急時にはその脆弱さがあらわになります。

②生態系との共存

次に,生態系との共存です。都市では失われがちな自然環境と共生し,生態系サービス(水源、土壌、森林など)を持続的に享受できることが地域の強みです。都市の便利さと地域の自然の豊かさ。開発しきってしまった先に見えるものはどのような景色なのでしょうか。

③文化・歴史の継承

3つめに,文化・歴史の継承です。地域固有の文化・祭り・伝統技術は疎空間にこそ息づく。各地域の祭りや伝統芸能はそのまちで暮らしてきた人たちのアイデンティティ資源になりつつあります。

④創造の場

最後に,創造の場です。物理的・心理的な余白があることで新しい発想や生活様式が生まれやすくなります。リモートワークの普及で創造的職能は都市以外でも可能になりました。メディアの発展でそうした暮らしをしている人たちが取り上げられるようにもなりました。

このような捉え方は2020年の新型コロナウイルス感染症によるパンデミック,それに対する対応,そしてテクノロジーの進化により確実に可能になりました。しかし,それでも地域での人口減少は進みます。その地域に高校がなければ15歳,大学や専門学校がなければ18歳で生まれ育った場所を離れなければなりません。九州の各地では,高校を卒業すれば18歳が90%流出すると言います。今年100人の子どもが生まれたとしても,18年後地域経済の担い手となりうる18歳は10人しか残らないことになります。

そもそも,福岡に暮らす私が普段口にする多くの食材は福岡で作られているわけではありません。九州には農業県,漁業県がいくつかあり,そこから美味しくて良質な食材を購入しながら生活を成り立たせています。しかし,生産地に人がいなくなるということは,都市での生活が成り立たなくなる可能性を孕んでいます。これまでは需要と供給のバランスがうまく取れていたのかもしれませんが,今年に入っての「米騒動」はそうしたリスクの上にわたしたちの生活が成り立っていることを気づかせる機会にもなりました。

そうした中で,私も「風の谷」を創る一翼を担おうと,学生ともに地域の学校教育の現場に入り,アントレプレナーシップ教育を行う『スプラウト』という活動を推進しています。これは学生が地域の中学校,高校の教室に行き,経営学や会計学の基本的な知識を中高生でも知っているような企業を例に出しながら教え,学び,最後は模擬店を出店して小さなビジネスを体験するというプログラムです。2019年から始まったこの取り組みは,九州各県と島根県出雲市など10校・地域に広がっています。この活動の意図は学生が中高生のロールモデルとなるとともに,中高生が商売を実体験することで,地元の産品で付加価値を生み出し,利益を得て,それが仕入や給料,税金の支払いとなって地域経済が営まれていることを知る機会となります。

長崎県壱岐市の壱岐商業高校で教壇に立つ学生たち

地域に求められているのはチャレンジできる場作り。「アントレプレナーシップ」とは闇雲にリスクを取ってチャレンジすることではないし,「起業」を促すことでもありません。リスクや不確実性を把握しながら,常に不足するヒト・モノ・カネ・情報の経営資源を組み合わせながら,不足を賄って余りある価値を生み出し,分配するというこれこそがアントレプレナーシップの本質。学生たちも地域に足を運ぶことで,それを学んでいるのです。

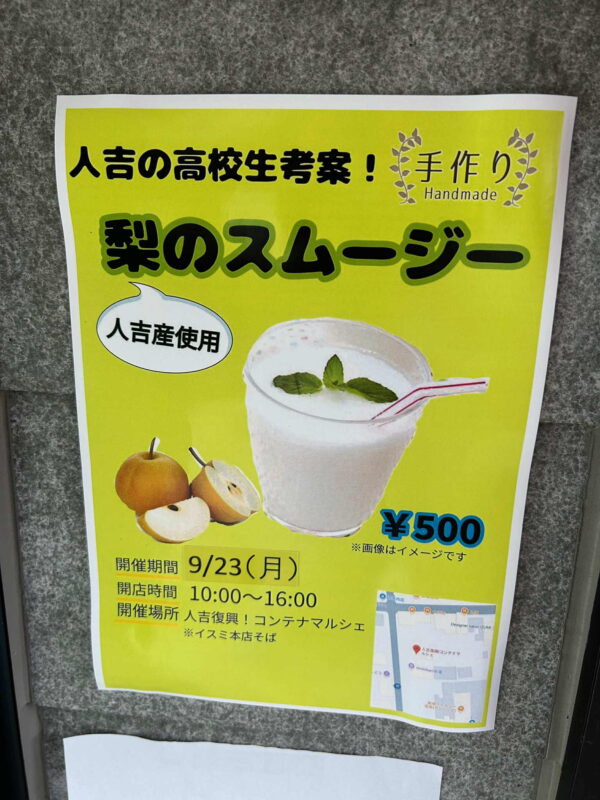

2024年に実施した高校生発案の梨スムージーのポスター。他のイベントでも出店して欲しいというオファーを頂くほど好評でした

こうした活動は,まさに「風の谷」を創る基礎的な活動,つまり,自分たちが持つ資源を活用して,価値を創出し,自律する生態系を構築する活動として商売やビジネス,アントレプレナーシップを教えているのだということに気付かされます。もちろん,中高生がこのプログラムを受講したからすぐに何かできるというわけではありません。しかし,中にはこのプログラムの受講をキッカケに自らのキャリアを考えたり,福岡大学を進学先に考えたり,将来は地域で何かビジネスをやってみたいと考える中高生も生まれています。教育は重要な「種蒔き」なんだということにあらためて気付かされますし,本書の示唆はこうした活動に対して勇気を与えてくれるものでもあります。

天草・苓北(れいほく)町で芽吹く「自分ごとの学び」

熊本県天草郡苓北町はかつて捕鯨や海運で栄えた歴史を持ちながら,近年は人口流出が進み,若者の多くが高校卒業と同時に町を離れます。2024年,この町に唯一ある中学校にて『スプラウト』を実施しました。そして,初回講義と販売実習当日には10名を超える学生が苓北に足を運び対面で講義を行いました。その様子は地方紙に取り上げられるとともに,中学生は笑顔が絶えない学びの場でした。その他の講義はオンラインを活用しながら,町に暮らす中学生50名に対して中学生と大学生がともに学び合う環境を生み出すことができました。恐らく,最初は中学生たちも「商売って難しそう」と他人事だったでしょうが,地域でのびのび暮らしていることで育まれる自由な発想,先生方をはじめとする周りの「大人」の支援の中で,彼・彼女たちは次第に自発的にアイデアを出しながら模擬店運営に取り組みました。

苓北中学校での授業の様子

販売実習当日,年に一度のお祭では,来場するお客様相手に堂々と商品を勧める中学生の声に溢れていました。6つのお店で出した商品は完売。その顔は誇らしく,嬉しそうでした。一方で,価格をつけて商品を売ることの難しさも感じたようでした。普段は消費者として関わっている経済活動に,売り手として関わることで多くの学びを得たとも言っていました。当日の様子は,町の広報誌にも取り上げられ,保護者をはじめ多くの方にも「あの取り組みは良かった!」と言って頂けたそうです。

お祭当日の様子。中学生50人が鮮やかなポップを作ってお出迎え

実は,この町には「日本一」と言っても良いちゃんぽん店があります。テレビでもたびたび取り上げられ,営業日にお店に行けば行列ができているほど。この町にとって重要なインフラです。しかし,受け継がれてきた味が守られていくとは限りません。多くの地域で起きているように,店主の高齢化を理由に今年に入り飲食店が閉店を迎えることが多いそうです。団塊世代のすべてが後期高齢者になる「2025年問題」という言葉が話題になって久しいですが,中小企業や飲食店の閉店にこの問題が関わっていることは容易に想像できます。

「日本一」のちゃんぽん。あっさりしながらも、コクのある味

九州各地を訪ね歩けば,焼酎や清酒,味噌,醤油のように,地域に根ざした事業は多々あります。実際,そうした企業は創業100年を超える老舗企業であることも珍しくありません。しかし,人口が小さくなれば,事業も継続できない。こうした企業や店舗がその地域にあることを多くの中学生は知りません。だから,『スプラウト』ではこう伝えるのです。

「地元のお店や企業がわたしたちの生活を支えている。お給料を頂くだけでなく,税金で学校や生活インフラが整えられている。ここで生まれ育ったみんなは,10年後,20年後,この町がどうなっていて欲しいんだろう?」

と。創造的な地域を創り出す活動はこうして始まります。

スプラウトで経験するビジネスは本当に小さなものですが,町で生業(なりわい)を作ることで,その町だけでない多くの人の暮らしを支えている。そうしたことも教えていきます。

苓北では8月に新米が出て,季節ごとに豊かな野菜,果物を頂くことができます。知らずのうちに,都市に暮らすわたしたちはそれらを口にしています。自分たちが口にするものがどこでどのように作られているのかを知る生産者の見える暮らし。もしかしたら,それも「風の谷」という希望をつなぐ1つの行動なのかもしれません。

苓北に実る稲穂と夕陽

全く知らないまちでカフェを営むという挑戦―大学生がつくる忘れられない夏の思い出

宮崎県えびの市。県内南西部の西諸(にしもろ)と呼ばれる地域にあり,熊本県,鹿児島県と県境を持つ人口1.6万人のまち。元々は現在の鹿児島県を中心に支配していた島津氏の所領でした。霧島連山を主峰とするカルデラ内部に多数の温泉がある観光業と農業を主産業としています。

このまちに福岡市で創業したTerraという新興企業があります。現在,同社はえびの市内の廃校や古民家を活用するビジネスをしています。部活動や教育機関を中心とする研修を受け入れるとともに,農業ビジネス,地域を担う主たるプレイヤーと連携しながら,新しいまちの姿を創り出そうとしています。ここでわたしたちも今年2月,8月と2回のゼミ合宿を実施しました。そればかりか,私もこのまちで古民家を1軒借り受けました。そして,そこには今年春から大学を卒業したばかりのOBが暮らして同社で働き始めるとともに,ゼミに所属する3年生4名が8月の10日間ほど,ポップアップでカフェを営業しました。おかげさまで,その様子は地元新聞紙にも取り上げて頂きました。

今年8月に学生が営業したカフェ。のれんはゼミの先輩たちからの引き継ぎ

カフェには私もこの夏の合宿前後で2度訪問しました。そこで彼らからこの間地元の方々との交流,地道な広告宣伝活動,地元業者から材料を仕入れて商品化するなど,試行錯誤を繰り返しながら運営を行っている話を聞きました。また,スマホを触る時間が圧倒的に短くなったこと,福岡で暮らしているときよりも時間が短く感じられることなど,非日常的な暮らしを送ることで自分たちの生活のあり様を見直したそうです。そのようなこともあり,Terra創業者からも大学生とつながる取り組みを続けたいというお話を頂くことができました。

今年夏に実施した合宿懇親会。Terraが運営するAgritel OBENOで撮影

学生のカフェでなくとも,すでにえびの市内には良い空間,素晴らしい食事を提供してくださるカフェがあります。ただ,学生による「僕らが売っているのはコーヒーやかき氷かもしれないけど,本当は『大学生』という自分たちの存在を売っているんだと思う」とは至言と言えるでしょう。つまり,それで生活を成り立たせていらっしゃる方と同じように商売はできないけれども,自分たちがこのまちにいることでできること,多くの方に何かを伝えることができるという実感。合宿で来ることがなければ,恐らく彼らはこのまちに来ることすらなかったでしょう。しかし,今では立派な「風の人」としてこのまちに関わる人になっています。

カフェに訪れたゼミ生と接客をするゼミ生

カフェに訪れたゼミ生と接客をするゼミ生

結びに――辺境から吹く風

今回,安宅和人氏による「『風の谷』という希望」を入口に,地域で価値を生み出して分配し,いかに持続可能な暮らしを創るか,それを実践するための視点として「アントレプレナーシップ教育」という観点から述べてきました。

同書では,都市一極集中が生む脆弱性を鋭く突き,人口密度の低い「疎空間」を次世代文明の舞台として描いています。ここでいう疎とは「過疎」ではなく,余白と多様性を武器に自然と共存しながら自律的に生きられる空間を意味していました。レジリエンス,生態系との共存,文化・歴史の継承,そして創造の場としての価値――これらを支える基盤はインフラではなく「人」だと本書は強調しています。

一方で,これまで学生たちの力を借りながら,私は九州各地で中高大連携でのアントレプレナーシップ教育に取り組んでいることもご紹介しました。そして,学生たちが地域に足を運び,どのような活動をしているのかを述べてきました。こうした活動ははまさに「谷をつくる人をつくる教育」の具体例だと言えるのかもしれません。

ある大学に勤めている人間がなぜそうした取り組みを行うのか。それはヒトが暮らしていくことに関わる「商売」を専門として,そこからヒトがいかにあるか,社会がどう構築されているのかを知ろうと研究しているからです。多くの人が目にし,当たり前だと思っていることに疑問を持ち,自分が興味を持った対象を掘り起こして,価値を付け足す。私にとっては「商売」そのものが研究です。それを教育と結びつけることで,ゼミで学ぶ学生たち,学生たちから学ぶ中高生たちも,地域の資源を掘り起こし,誇りと外の視点を得ることで,自分たちの暮らしがどう成り立っているのかに興味を持って欲しい。そうした活動が少しずつ実を結び,それぞれの地域で小さな風を起こし始めています。都市が支える地方から、地方が未来をつくる時代へ――その変革の鍵が本書にはあると言えるでしょう。