「不動産投資詐欺の手口とは?」

「どうすれば詐欺被害を防げるのか?」

不動産投資詐欺には、手付金詐欺、二重譲渡、満室偽装、リースバック契約の悪用など、様々な手口があります。

これらの詐欺は、初心者や高齢者を狙うことが多く、被害額も高額になりがちです。

不動産投資で詐欺に遭わないためのポイントは、以下の通りです。

- 不動産投資の基礎知識を身につける

- 信頼できる不動産会社を選ぶ

- 契約内容を細かく確認する

本記事では、不動産投資詐欺の典型的な手口や、悪質な業者の特徴、詐欺被害を防ぐためのポイントについて詳しく解説します。

不動産投資を検討している方や、すでに投資経験がある方も、ぜひ参考にしてください。

不動産投資詐欺でよく見られる手口

不動産投資詐欺でよく見られる手口は、以下の通りです。

- 手付金を支払わせた後、業者が連絡を絶つ手口

- 偽の所有者が不動産を売却するふりをして代金を騙し取る手法

- 同じ物件を複数の購入者に売却し、最初に登記した者のみが所有権を得る詐欺

- 空室が多い物件を満室と偽り、高利回り物件として高値で売却する手口

- 恋愛感情を利用して不動産投資を勧め、購入後に相手が音信不通になる詐欺

- 高齢者の孤独や不安につけ込み、リースバック契約を強引に結ばせる

- 投資用物件に住宅ローンを使わせる詐欺

それぞれの手口について解説します。

手付金を支払わせた後、業者が連絡を絶つ手口

手付金詐欺は、不動産投資で最も警戒すべき手口の一つです。

業者が手付金を受け取った後、突然連絡を絶つという手法が多く見られます。

この手口は、初めて不動産投資を行う人にとって特に危険です。なぜなら、手付金は物件価格の5~10%程度と高額になることが多く、被害も大きくなるからです。

具体的には、「この物件は人気があるので、早めに手付金を払って確保したほうがいい」などと焦らせ、契約を急がせます。

そして、手付金を支払った後、業者は音信不通になり、物件も手に入らないという結果になってしまいます。

このような被害を防ぐためには、手付金を支払う前に、業者の実在性や過去の取引実績をしっかりと確認することが大切です。

偽の所有者が不動産を売却するふりをして代金を騙し取る手法

偽の所有者が本物の所有者になりすまして、不動産を売却するふりをし、買主から代金を騙し取る手法です。

この手口は、不動産のプロでさえ見抜くことが難しく、この手法で詐欺を行う者は地面師と呼ばれています。

地面師は、空き地や駐車場など、所有者が住んでいない不動産を狙います。

そして、偽造した身分証明書や権利証を使って本物の所有者になりすまし、買主との取引を進めます。

さらに、仲介者を介在させることで信頼性を高め、買主を安心させる手口も使います。

具体例として、2017年に起きた積水ハウスの地面師詐欺事件があります。地面師グループは、偽造書類を使って不動産所有者になりすまし、積水ハウスから55億円以上もの大金を騙し取りました。

不動産取引の際は、複数の身分証明書での本人確認や、専門家への相談など、慎重な対応が必要です。

同じ物件を複数の購入者に売却し、最初に登記した者のみが所有権を得る詐欺

不動産の二重譲渡は、同じ物件を複数の購入者に売却し、最初に登記した人だけが所有権を得るという手法です。

二重譲渡は、売主が意図的に行う場合と、知らずに行ってしまう場合があります。

例えば、売主が高値で買いたいという別の購入者と契約し、先の購入者との契約を解除せずに進めてしまうケースがあります。

また、相続人が先代の売買契約を知らずに別の人に売却してしまうこともあります。

二重譲渡の被害を防ぐには、物件の権利関係を慎重に確認し、信頼できる不動産業者を通じて取引することが重要です。

空室が多い物件を満室と偽り、高利回り物件として高値で売却する手口

実際には空室が多い物件を満室に見せかけ、高利回りの優良物件として高値で売りつける手法です。

この詐欺が危険なのは、購入後に想定していた家賃収入が得られず、投資が失敗に終わる可能性が高いからです。

具体的には、悪質な業者がサクラを雇って一時的に入居させたり、カーテンを付けて人が住んでいるように見せかけたりします。

また、レントロールという賃貸借条件の一覧表を改ざんして、架空の入居者を作り出すこともあります。

例えば、ある投資家が全10戸の満室・利回り15%という物件を購入しましたが、翌月には半数の部屋が退去してしまいました。実際は入居者がほとんどいない状態だったのです。

「満室の偽装詐欺」は巧妙な手口で見抜くのが難しいため、物件購入の際は、レントロールを細かく確認したり、現地での入居状況の調査を行うことが重要です。

恋愛感情を利用して不動産投資を勧め、購入後に相手が音信不通になる詐欺

恋愛感情を利用した不動産投資詐欺は、被害者の心の隙を突く巧妙な手口です。

この手口では、デート商法と呼ばれる手法が用いられ、婚活サイトやSNSで知り合った相手から投資用マンションの購入を勧められ、契約後に相手が音信不通になるというパターンが多く見られます。

具体例として、マッチングアプリで知り合った相手から「将来のため」と投資を勧められ、高額な物件を購入したものの、その後連絡が取れなくなり、多額の借金だけが残ってしまったというケースがあります。

このような被害に遭わないためには、恋愛感情と投資判断を切り離し、冷静に考えることが大切です。

高齢者の孤独や不安につけ込み、リースバック契約を強引に結ばせる

高齢者の孤独や不安につけ込み、リースバック契約を強引に結ばせる手口に注意が必要です。

リースバックとは、自宅を売却して資金を得ながら、同じ家に賃借人として住み続けることができる仕組みです。売却後も引っ越す必要がなく、まとまった資金を調達できるため、住宅ローンの返済や老後の資金確保などに活用されています。

高齢者が狙われる理由は、情報弱者になりやすく、また相手を信用しやすい傾向があるためです。

さらに、将来への不安や孤独感から、親身に話を聞いてくれる人物を信じてしまいがちです。

具体例として、ある高齢女性が、マンションの修繕積立金の値上げを不安に感じていたところ、リースバック業者から「今のうちに売却したほうがいい」と勧められ、十分な検討もできないまま契約してしまったケースがあります。

このような被害に遭わないためには、リースバック契約を急かされても、すぐに判断せず、家族や信頼できる第三者に相談することが大切です。

投資用物件に住宅ローンを使わせる詐欺

投資用物件に住宅ローンを使わせる詐欺は、不動産投資の初心者を狙う悪質な手口です。

この手法では、低金利の住宅ローンを不正に利用して投資用物件を購入させ、被害者を騙します。

具体的には、不動産業者が「セカンドハウスとして申請すれば大丈夫」などと説明し、ローン審査時に居住目的と偽って申請するよう指示するケースがあります。

このような行為は、たとえ業者に勧められたとしても、申請者自身が罪に問われる可能性があるのです。

後日、金融機関から不正利用が発覚し、ローンの一括返済を求められ、多額の負債を抱えることになります。

このような被害に遭わないためには、住宅ローンと投資用ローンの違いを理解し、不自然な勧誘には注意することが大切です。

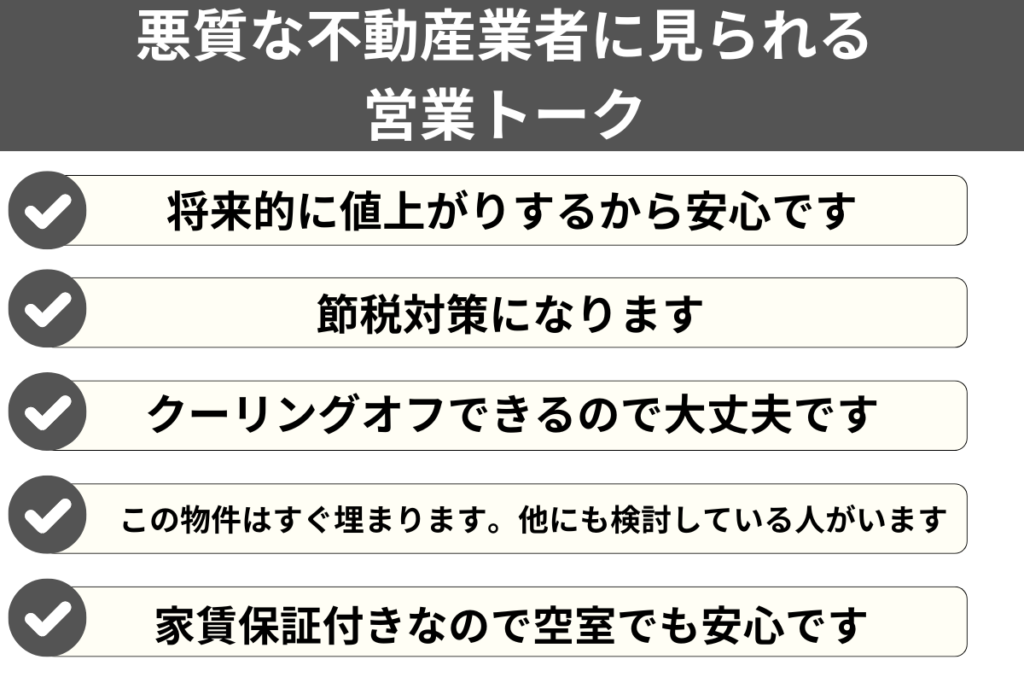

悪質な不動産業者に見られる営業トーク

悪質な不動産業者による営業トークには注意が必要です。

ここでは、よく見られる典型的な営業トークとその問題点について解説します。

将来的に値上がりするから安心です

「将来的に値上がりするから安心です」という営業トークは、悪質な不動産業者によく見られる手口の一つです。

地価や経済状況、人口動態など、さまざまな要因が不動産価格に影響を与えるため、値上がりを保証することはできません。

具体例として、ある投資家が「必ず値上がりする」と言われて購入したマンションが、実際には価値が下がってしまったケースがあります。このような事態に陥ると、ローンの返済に苦しむことになりかねません。

したがって、「将来的に値上がりするから安心です」という言葉を鵜呑みにせず、慎重に判断することが大切です。

節税対策になります

「節税対策になります」という営業トークには要注意です。不動産投資による節税効果は、必ずしも期待通りにならないことがあります。

なぜなら、節税効果は個人の状況や物件の特性によって大きく異なるからです。

実際には、期待していたほどの節税効果が得られないケースも多くあります。

具体的には、年収1,200万円以上で築古アパートやマンションを購入する場合に限り、ある程度の節税効果が期待できます。

しかし、年収がそれ以下の場合や新築・築浅物件を購入する場合は、効果が限定的になる可能性が高いのです。

したがって、「節税対策になります」という言葉だけで判断せず、自分の状況に本当に適しているかどうかを専門家に相談することをおすすめします。

クーリングオフできるので大丈夫です

「クーリングオフできるので大丈夫です」という言葉に惑わされないようにしましょう。

悪質な不動産業者は、このフレーズを使って、契約を急がせることがありますが、実際には、不動産取引でクーリングオフができるケースは限られています。

クーリングオフが適用されるのは、宅建業者が売主の場合、または宅建業者が売買の仲介を行う場合にクーリングオフが適用されます。

さらに、事務所以外での契約や、クーリングオフの説明を受けてから8日以内という条件も満たす必要があります。

例えば、モデルルームで契約した場合や、一般の個人から不動産を購入した場合は、クーリングオフができません。

また、クーリングオフの期間を過ぎてしまうと、契約を解除するのが難しくなります。

したがって、「クーリングオフできるので大丈夫です」という言葉だけを信じて契約を急ぐのは危険です。

この物件はすぐ埋まります。他にも検討している人がいます

焦らせて早急な決断を促す典型的な手法です。実際には、そのような緊急性がない場合も多いです。

例えば、「明日には決まってしまう」と言われても、翌日に電話すると「まだ空いています」ということもあります。

また、仮に他の検討者がいたとしても、あなたにとってベストな物件とは限りません。不動産選びは慎重に行うべきで、十分な下見や周辺環境の確認、類似物件との比較などが重要です。

焦って決めると、後悔する可能性が高くなるので、物件を気に入っても、すぐに契約せず、一度持ち帰って冷静に検討することをおすすめします。

家賃保証付きなので空室でも安心です

家賃保証があっても、完全に安心とは言えません。

確かに、空室時の家賃損失を軽減できるメリットはありますが、保証には条件や期限があります。

例えば、保証期間が限られていたり、保証額が満額でない場合もあります。

また、保証会社の経営状況によっては、保証されないリスクもあります。さらに、長期的な空室は物件の価値低下につながる可能性があります。

家賃保証に頼りすぎると、物件の本質的な価値や需要を見誤る恐れがあります。

不動産投資は、立地や物件の質、周辺環境など、総合的に判断することが重要です。

家賃保証は一つの要素に過ぎず、それだけで判断するのは危険です。

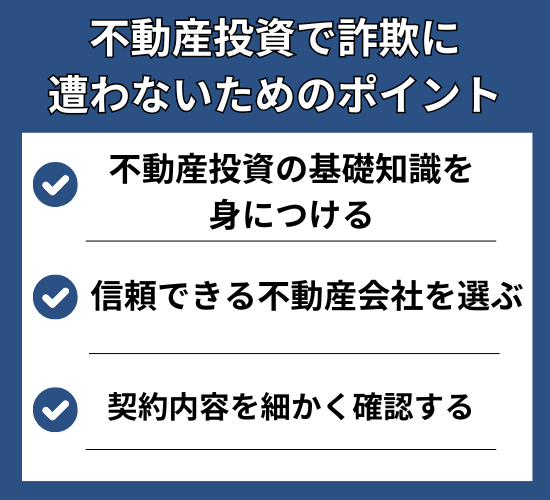

不動産投資で詐欺に遭わないためのポイント

不動産投資で詐欺に遭わないために必ず押さえておきたい「3つのポイント」をご紹介します。

不動産投資の基礎知識を身につける

不動産投資で詐欺に遭わないためには、まず基礎知識を身につけることが重要です。

なぜなら、知識があれば怪しい話を見抜くことができるからです。

- 利回りの計算方法

- 不動産投資ローンの知識

- 物件選びのポイント

- 不動産市場の動向

- 税務知識

- リスク管理

- 出口戦略

具体的には、利回りの計算方法や物件の選び方、資金調達の方法などを学びましょう。

例えば、セミナーに参加したり、信頼できる書籍やウェブサイトで情報を集めたりすることがおすすめです。

また、実際に投資経験のある人に話を聞くのも効果的です。

信頼できる不動産会社を選ぶ

不動産投資で成功するには、信頼できる不動産会社を選ぶことが欠かせません。

なぜなら、良い会社は適切なアドバイスをくれ、リスクを最小限に抑えてくれるからです。

- デメリットやリスクも包み隠さず伝える

- 地域に精通している

- 豊富な取引実績がある

- 担当者が親身になってくれる

- 行政処分歴に問題がない

会社選びのポイントは、実績や評判、対応の丁寧さなどです。

例えば、ネットの口コミを確認したり、複数の会社に相談して比較したりするのがよいでしょう。

また、説明が分かりやすく、デメリットもきちんと伝えてくれる会社を選びましょう。

このように慎重に会社を選ぶことで、詐欺的な業者を避け、安心して投資を進められます。

契約内容を細かく確認する

不動産詐欺に遭わないためには、契約内容を細かく確認することが極めて重要です。

なぜなら、契約書には重要な条件や義務が記載されており、見落としがトラブルにつながる可能性があるからです。

確認すべきポイントは、以下の通りです。

| 確認項目 | 詳細 |

|---|---|

| 物件の表示 | 購入予定物件の表示に誤りがないか確認する。登記記録(登記簿)に基づいて契約書に表示されているか確認する |

| 売買代金と支払条件 | 売買代金、手付金等の金額と支払日を確認する。期日までに支払えない場合の対応も確認する |

| 物件の権利関係 | 所有権や他の権利(抵当権等)の有無を確認する。法務局で登記情報を直接確認することも重要 |

| 契約解除の条件 | 契約解除となる場合(ローン特約の有無など)や、違約金、損害賠償の予定額を確認する |

| 引渡し条件 | 物件の引渡し日や条件(現状有姿か否か等)を確認する |

| 瑕疵担保責任 | 物件に契約内容と異なる部分があった場合の対応や保証期間を確認する |

| 特約事項 | 契約書に記載されている特約事項を細かく確認する。不明点があれば質問する |

| 重要事項説明 | 重要事項説明書の内容と契約書の内容が一致しているか確認する |

| 物件の設備状況 | 建物の設備と整備状況を確認する。特に設備として明記されているものを確認する |

| 宅地建物取引士の確認 | 契約書に宅地建物取引士の署名・押印があることを確認する |

例えば、専門用語が分からない場合は、不動産会社に丁寧に説明を求めましょう。

また、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。

このように契約内容をしっかり確認することで、後々のトラブルを防ぎ、安全な投資を実現できます。

不動産詐欺に遭ったときに相談すべき機関

ここでは、不動産詐欺に遭った際に相談すべき機関を紹介します。

各機関の役割や対応内容を理解し、万が一のトラブルに備えてください。

警察

不動産詐欺に遭ったときは、まず警察に相談するようにしましょう。詐欺被害は犯罪なので、警察に相談することで適切な対応が期待できます。

具体的には、被害届の受理や証拠の収集、捜査の開始などを行ってくれます。

例えば、地面師による詐欺被害の場合、警察は関係者への事情聴取や証拠書類の分析を行い、犯人の特定や逮捕につなげることができます。

ただし、民事的な解決を求める場合は他の機関も併せて利用することをおすすめします。

消費生活センター

不動産詐欺の被害に遭ったときは、消費生活センターへの相談も効果的です。

消費生活センターは消費者トラブル全般に関する相談を受け付けており、専門の相談員が対応してくれます。

相談は無料で、公平な立場から助言やあっせんを行ってくれます。

例えば、不動産会社とのトラブルや契約に関する疑問について、法律的な観点からアドバイスを受けられます。

また、必要に応じて他の専門機関を紹介してくれることもあります。

消費生活センターは全国各地にあり、電話やメール、訪問での相談が可能です。相談することで、問題解決の糸口を見つけることができます。

宅地建物取引業保証協会

不動産詐欺の被害に遭ったときは、宅地建物取引業保証協会への相談も有効です。

この協会は不動産取引の適正化と消費者保護を目的としており、専門的な知識を持った相談員が対応してくれます。

宅建業者が関与する取引トラブルについて、中立的な立場から助言や調停を行ってくれます。

例えば、不動産会社の対応に疑問がある場合や、契約内容について不安がある場合などに相談できます。

また、宅建業者の違法行為があった場合は、業者への指導や監督も行います。

相談は無料で、電話や来所で受け付けています。ただし、宅建業者が関与しない取引については対応できない場合もあるので、注意が必要です。

国民生活センター

国民生活センターは消費者問題全般に関する相談を受け付けており、全国の消費生活センターとも連携しています。

例えば、不動産取引に関する法律相談や、詐欺的な勧誘への対処方法などについて相談できます。

また、同様の被害事例や注意喚起情報なども提供してくれるので、被害の未然防止にも役立ちます。

相談は電話やインターネットで受け付けており、必要に応じて地元の消費生活センターも紹介してくれます。

不動産投資詐欺に関するよくある質問

- 不動産投資詐欺で名前が挙がった会社にはどのようなものがありますか?

-

不動産業界において、過去に詐欺的行為や法令違反で問題となった企業が複数存在します。

これらの企業は、その行為により社会的な注目を集め、多くの投資家や入居者に影響を与えました。

具体的には、ある大手企業では建築基準法に違反する物件を多数建設していたことが発覚し、入居者の安全を脅かす事態となりました。

また、別の企業ではサブリース契約の問題で多くの投資家に損害を与える事件が起きました。さらに、融資書類の改ざんにより業務停止処分を受けた企業もありました。

- 過去に発生した不動産投資詐欺の具体的な事例は?

-

過去に発生した不動産投資詐欺の具体的な事例として、ある女性向けシェアハウス事業に関連する事件が挙げられます。

この会社は、高利回りを謳って投資家を勧誘し、サブリース契約を結びました。

しかし、実際の入居率は低く、約束した家賃を支払えなくなり、最終的に倒産しました。

多くの投資家が多額の借金を抱え、自己破産に追い込まれる事態となりました。

- 詐欺行為で行政処分を受けた不動産会社のリストを見ることはできますか?

-

詐欺行為で行政処分を受けた不動産会社のリストを確認することは可能です。

国土交通省や各都道府県のウェブサイトで、宅地建物取引業者に対する行政処分情報が公開されています。

これらのリストには、処分を受けた会社の名称、代表者名、所在地、免許番号、処分内容などが記載されています。

処分の種類には、業務停止や免許取消などがあります。

このような情報を確認することで、取引を検討している不動産会社の信頼性を判断する材料となります。

- 賃貸契約に関する不動産詐欺にはどのような手口がありますか?

-

賃貸契約に関する不動産詐欺には、いくつかの典型的な手口があります。

その一つが、実在しない物件や既に契約済みの物件を広告に掲載し、申込金や保証金をだまし取る手法です。

また、サブリース詐欺も問題となっています。これは、家賃保証を謳って物件所有者と契約を結び、実際には約束した家賃を支払わないというものです。

さらに、礼金の水増し請求や、法人契約を悪用した詐欺なども報告されています。

これらの詐欺を防ぐには、物件の実在性を確認し、契約内容を慎重に確認することが重要です。また、不自然に高額な礼金や保証金を要求される場合は注意が必要です。

- 評判が悪いとされる不動産投資会社にはどんな特徴がありますか?

-

評判が悪いとされる不動産投資会社には、いくつかの共通した特徴があります。

まず、高利回りを強調し、リスクについての説明が不十分な会社は要注意です。

「必ず儲かる」などの断定的な表現を使う会社も信頼性に欠けます。

また、しつこい勧誘や強引な営業手法を用いる会社も評判が悪くなりがちです。

契約を急かしたり、クーリングオフを妨害したりする行為も問題です。

さらに、会社の実績や財務状況が不透明な場合も、投資家の不安を招きます。

これらの特徴がある会社とは取引を避けるべきです。

まとめ

不動産投資詐欺は多様な手口を持ち、初心者や高齢者を狙う悪質な犯罪です。

手付金詐欺、偽の所有者による詐欺、二重譲渡、満室偽装、恋愛感情を利用した詐欺、リースバック契約の悪用、不正な住宅ローン利用など、様々な手法が存在します。

これらの詐欺を防ぐためには、基礎知識を身につけ、信頼できる不動産会社を選び、契約内容を細かく確認することが重要です。

不動産投資を検討している方は、この記事で紹介した詐欺の手口や悪質な業者の特徴を十分に理解し、慎重に判断することが大切です。

違和感を覚えた場合には、すぐに契約せず、専門家や信頼できる第三者に相談しましょう。

安全に不動産投資を始めたい方は、えんホールディングスグループへぜひご相談ください。

不動産投資のエキスパートたちが、ご希望に合った物件探しから運用方法のご提案までトータルサポートいたします。