「2025年に不動産は大暴落するの?」と不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

2025年には、人口減少や高齢化が進む中で「空き家の増加」や「不動産価格の下落」が深刻化すると予測されています。

特に、団塊の世代が75歳以上となり相続物件が急増することで、地方を中心に供給過多が進む一方、不動産を購入する30代〜40代の人口が減少することで、需要が低下します。

また、都市部への人口集中が続くことで、地方の不動産価値はさらに下落しやすくなると予測されます。

本記事では、「2025年に不動産が大暴落すると言われる理由」や「リスクを軽減するための対策」について詳しく解説します。

2025年の不動産問題とは?

2025年の不動産問題は、人口減少や高齢化が進む中で「空き家の増加」や「不動産価格の下落」が深刻化することです。

2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることで、相続物件が急増すると予測されています。

加えて、人口減少による空き家の増加も危惧されている問題の一つです。

空き家が増えることで不動産市場の供給過多が進む一方で、物件の需要が下がるため、不動産の価値も比例して下がっていくというのが2025年の不動産問題です。

特に、都市部への人口集中が進むため、地方の不動産価値はより下がりやすくなっています。

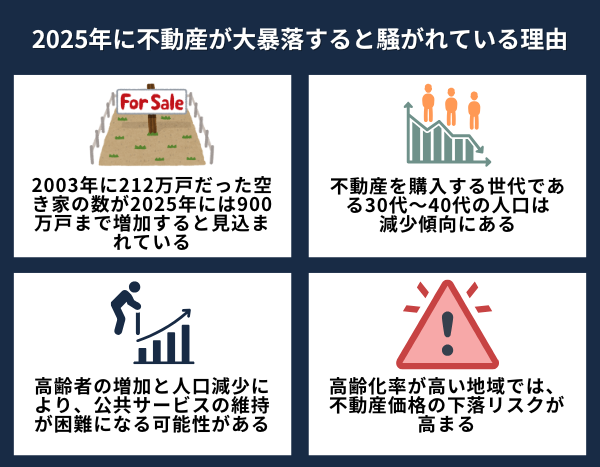

2025年に不動産が大暴落すると騒がれている理由

2025年に不動産が大暴落すると騒がれている理由は、以下の通りです。

- 2003年に212万戸だった空き家の数が2025年には900万戸まで増加すると見込まれている

- 不動産を購入する世代である30代~40代の人口は減少傾向にある

- 高齢者の増加と人口減少により、公共サービスの維持が困難になる可能性がある

- 高齢化率が高い地域では、不動産価格の下落リスクが高まる

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

2003年に212万戸だった空き家の数が2025年には900万戸まで増加すると見込まれている

2025年に不動産が大暴落すると騒がれている理由の一つに、空き家の急増があります。

国土交通省の予測によると、2003年に212万戸だった空き家の数が2025年には900万戸まで増加すると見込まれています。

特に、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、相続や施設入居などにより空き家が急増すると考えられています。

高齢者が亡くなったり介護施設に入居したりすることで、住んでいた家が空き家になるケースが増えると予想されます。

また、相続した不動産を維持できずに放置するケースも増加すると見込まれています。

しかし、地域や物件の特性によって影響は異なるため、一概に全ての不動産が大暴落するとは限りません。

不動産を購入する世代である30代~40代の人口は減少傾向にある

2025年に不動産が大暴落すると騒がれている背景には、30代〜40代の人口減少が挙げられます。

不動産を購入する中心的な層の30代〜40代が、減少していることが市場に影響を与えると考えられています。

総務省統計局のデータによると、2025年時点で15〜64歳の生産年齢人口は前年比で約23万人減少しています。

また、大和総研の報告書では、2010年から2025年にかけて30代世帯主の数が大幅に減少していることが示されています。

これらのデータは、不動産購入層となる世代の減少を裏付けています。

高齢者の増加と人口減少により、公共サービスの維持が困難になる可能性がある

高齢者人口の急増と若年層の減少により、公共サービスの維持が困難になる可能性があります。

公共サービス維持の困難化は地方自治体の財政や不動産市場に影響を与え、不動産価格の下落を招く要因の一端になります。

高齢化が進む地方では、医療や介護施設への需要が増えますが、医療や介護を支える人材や予算が不足しているのが現状です。

また、人口減少により空き家が増え、不動産価値が下落する地域もあります。

人口の減少は自治体の税収減少につながり、公共交通やインフラ維持などのサービス提供にも影響を及ぼします。

特に地方では、地域活性化や住民サービス維持のための具体的な取り組みが求められています。

高齢化率が高い地域では、不動産価格の下落リスクが高まる

高齢化率が高い地域では、不動産価格の下落リスクが顕著です。

特に地方では、高齢者人口の増加と若年層の流出によって、不動産需要が減少しやすい状況にあります。

現状でも、秋田県や高知県などの高齢化率が全国平均よりも高い地域では、空き家率の上昇と不動産価値の低下が進んでいます。

さらに、地方都市では若者の都市部への移住が続き、不動産需要が減少しているため、売却希望者が価格を下げざるを得ないという状況です。

特に地方では、不動産価格の減少傾向が顕著であり、不動産投資や資産運用を考える際には地域ごとの人口動態を注視することが重要です。

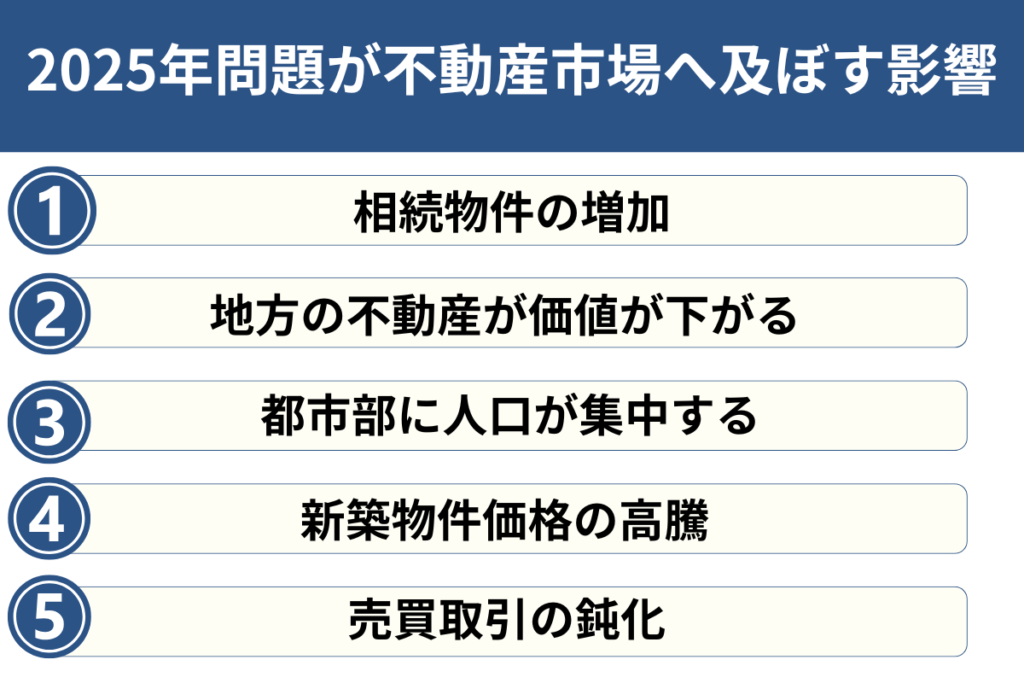

2025年問題が不動産市場へ及ぼす影響

2025年問題が不動産市場に与える影響について、次の5つが予想されています。

- 相続物件の増加

- 地方の不動産の価値が下がる

- 都市部に人口が集中する

- 新築物件価格の高騰

- 売買取引の鈍化

ここでは、2025年問題が不動産市場に及ぼす主な影響について詳しく見ていきましょう。

相続物件の増加

2025年問題により、不動産市場では相続物件の増加が大きな課題となると考えられます。

特に地方では買い手不足が深刻で、空き家や売却困難な物件の増加が予想されています。

一方で、都市部では需要が一定数あるため、価格への影響は限定的ですが、全体的には市場の冷え込みは免れません。

他にも、相続した物件を売却しようとしても、地方では買い手が見つからず、維持費だけがかさむケースは増え続けてしまいます。

また、都市部でも築年数の古い物件や利便性の低いエリアでは、価格が下落するリスクがあります。

売却を検討している場合は、市場動向をよく調べ、早めの判断を心掛けることが重要です。

地方の不動産の価値が下がる

地方の不動産価値が低下することは、2025年問題による不動産市場への大きな影響の一つです。

地方都市や過疎地域では、若い世代の流出が進み、不動産の買い手が減少し、相続物件の増加により、市場に出回る物件が増え、供給過多の状態になります。

さらに、公共サービスの縮小や生活利便性の低下も、地方の不動産価値を押し下げる要因となるでしょう。

昨今の状況を踏まえると、地方の不動産所有者は、今後の資産価値の変動に注意を払い、早めの対策の検討が急務です。

都市部に人口が集中する

都市部に人口が集中することで都市部での需要が増加する一方、地方の需要の減少により、不動産価値の格差はより広がります。

現在でも東京圏への人口集中が顕著であり、2025年までは東京が世界で最も多くの人口を抱える都市であり続けると予測されています。

一方で、地方では人口減少が加速しており、2050年には過疎地域の人口が半減するとの見通しです。

都市部への人口集中が進むと、都市部の不動産価格は比較的安定しやすいものの、地方や郊外の不動産価格は下落するリスクが高まります。

特に、若年層が流出している地域では、売却希望者が増加しているにもかかわらず、買い手を見つけることが難しいという問題が発生しています。

| 項目 | 都市部 | 地方 |

|---|---|---|

| 人口動向 | 人口集中(東京圏は2025年まで世界一) | 人口減少(2050年に過疎地域で半減) |

| 不動産需要 | 増加 | 減少 |

| 不動産価格 | 比較的安定 | 下落リスクが高い |

| 若年層の動き | 都市部への流入 | 地方からの流出 |

| 売買市場の状況 | 売却・購入ともに活発 | 売却希望者増加、買い手不足 |

新築物件価格の高騰

新築物件価格の高騰は、建築コストの上昇と土地取得の困難さが主な要因です。

建築材料費や人件費は年々増加しており、これが新築物件の価格に直接反映されています。

一方、都市部では地価が高騰し、デベロッパーが土地を確保することが難しくなっているため、新築物件の供給数が減少しています。

結果として、需要と供給のバランスが崩れて新築物件価格のさらなる高騰を招き、首都圏では新築マンションの平均価格が1億円を超えるケースも珍しくありません。

物件価格の高騰により、多くの家庭が新築購入を諦め、中古物件や賃貸住宅へのシフトを余儀なくされています。

また、省エネ性能や最新設備を備えた新築物件はさらに高額になり、一部の富裕層のみが購入可能な状態となっています。

購入を検討している場合は、中古物件や郊外エリアへの選択肢を広げることも重要です。

売買取引の鈍化

2025年問題によって、不動産市場では売買取引が鈍化し、特に地方を中心に不動産価格が下落することが懸念されています。

人口減少や高齢化が進む中で、空き家や相続物件が増加し、供給過多の状態になるためです。

地方における空き家問題はすでに深刻化しており、一部の地域では「無料でも買い手がつかない」物件が存在しています。

また、高齢者が所有する不動産については、相続後に売却されるケースが多いことから、対策がない限り今後さらに供給過多は進むでしょう。

一方で、都市部では利便性の高いエリアへの需要が集中し、不動産価格の二極化が進行することが予測されています。

2025年に不動産価格が下がる可能性のある物件

2025年に不動産価格が下がる可能性のある物件は、以下の2つです。

- 過疎化が進む地域の物件

- 老朽化が進み、メンテナンスコストが高い中古物件

それぞれの特徴について紹介します。

過疎化が進む地域の物件

過疎化が進む地域の物件は、2025年以降に価格の下落の激化が予測されます。

若い世代が都市部へ移住し、地方に住む高齢者が亡くなったり、介護施設に入居することで、空き家が増加するのが激化の要因です。

また、後継者がいないため、家を維持・管理できる人も減少しています。

人口の減少に比例し、地方の不動産価格はより下落してしまうでしょう。

老朽化が進み、メンテナンスコストが高い中古物件

老朽化が進み、メンテナンスコストが高い中古物件は、2025年以降に価格が下がりやすくなるでしょう。

築年数が古い物件では外壁や屋根、水回りの修繕が必要となり、修繕費用は数百万円規模になる場合があります。

築30年以上の一戸建ての場合では、外壁や屋根の修繕に加え、給排水管やフローリングの改修などで約900万円以上の費用がかかるケースもあります。

また、中古マンションでも修繕積立金が上昇する傾向があり、長期的な維持費用が発生するでしょう。

老朽化が進んだ物件は購入希望者にとって負担が大きくなるため、需要が低下し、不動産価格が下落しやすいです。

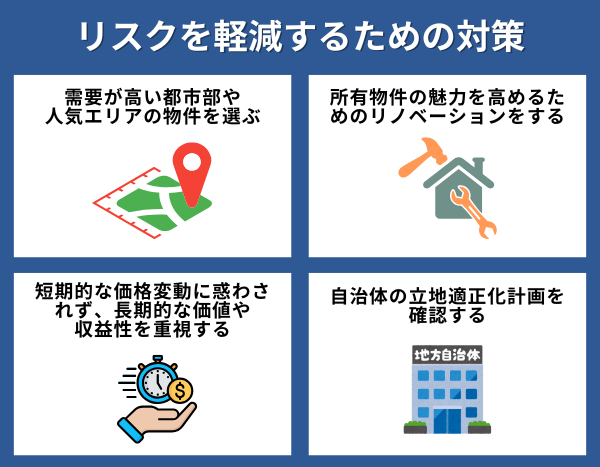

リスクを軽減するための対策

不動産投資には様々なリスクが伴いますが、適切な対策を講じることでリスクを軽減することが可能です。

ここでは、2025年問題に関する不動産投資リスクを軽減するための対策をいくつか紹介します。

需要が高い都市部や人気エリアの物件を選ぶ

需要が高い都市部や人気エリアの物件を選ぶことは、不動産投資リスクの最も重要な空室率を軽減するための効果的な対策です。

また、資産価値が維持されやすいため、将来的な売却時にも有利です。

需要や人気の高い都市は、東京都の新宿区や港区、大阪市中央区などの都心部、あるいは横浜市や福岡市といった大都市が人気エリアとして挙げられます。

都心部の地域は交通の便が良く、商業施設も充実しているため、常に一定の需要があり、人気エリアは物件価格も高くなる傾向にあります。

そのため、予算と相談しながら、自分の投資目的に合った物件を選ぶことが大切です。

所有物件の魅力を高めるためのリノベーションをする

所有物件の魅力を高めるためにリノベーションを行うことは、空室リスクを軽減する効果的な方法です。

リノベーションによって物件の価値や競争力が向上し、入居希望者の目を引きやすくなるからです。

また、現代のニーズに合わせた改修を行うことで、家賃収入の増加や資産価値の向上も期待できます。

低予算でできるリノベーションとして、壁紙や床材を統一感のあるデザインに変更することで、高級感や清潔感を演出できます。

さらに、学生向け物件であれば、家具・家電を設置して初期費用を抑える工夫も効果的です。

また、部分的なリノベーションでコストを抑えつつ、キッチンや収納スペースなどの使い勝手を改善する方法もあります。

短期的な価格変動に惑わされず、長期的な価値や収益性を重視する

不動産市場は短期的には変動が大きいことがありますが、長期的に見れば安定した資産形成が期待できます。

景気変動や一時的な市場の混乱によって物件価値が下がることがあっても、立地の良い物件であれば、長期的には価値が回復し、さらに地価が上昇することもあります。

また、人口増加が見込まれる地域や再開発が進むエリアの物件は、長期的に安定した収益が期待できるでしょう。

このように、不動産投資では短期的な利益ではなく、長期的な安定収益を目指すことが成功へのポイントです。

自治体の立地適正化計画を確認する

自治体の立地適正化計画を確認することで、将来的に価値が維持される地域を見極めることができます。

立地適正化計画は、人口減少社会に対応するために、コンパクトなまちづくりを目指す計画です。

具体的には、居住誘導区域や都市機能誘導区域を設定し、これらの区域に人口や都市機能を集約することを目指しています。

現在、つくば市の立地適正化計画では、おおむね20年後の都市の姿を展望して策定されています。

立地適正化計画を確認することで、将来的に人口や都市機能が集まる地域を把握できるでしょう。

したがって、自治体の立地適正化計画を確認することは、長期的な視点で不動産投資のリスクを軽減するための有効な手段です。

2025年の不動産暴落問題に関するよくある質問

2025年の不動産問題について、多くの方が気になる質問にお答えします。

2030年に不動産の大暴落は予想されているのでしょうか?

2030年には、日本の人口の約3人に1人が65歳以上になると予測されています。

これにより、空き家の増加や需要は減少の一途を辿ってしまうというのが根拠です。

野村総合研究所の調査によると、2030年には、空き家率が30%台に上昇すると予想されています。

また、若年層の持ち家率低下も影響し、需要と供給のバランスが崩れる可能性があります。

しかし、これらの変化は急激ではなく、緩やかに進行すると考えられており、

都心部の一等地などでは大幅な価格下落は見込まれていません。

2025年問題は住宅ローンにどのような影響を与えますか?

2025年問題は住宅ローンに対して金利の上昇で影響を与えると予測されています。

実際に、2025年1月から既存の変動金利型住宅ローンで金利が0.15%程度上昇したケースがあります。

また、固定金利型を選択している場合でも、新規借入時の金利水準が高くなるため、新規でのローンを組む際は慎重に選ばなければいけません。

現在、不動産バブルは本当に起きているのでしょうか?

日本の一部の地域で不動産バブルが起きていると言えます。

根拠としては、実際に都市部を中心に不動産価格が急激に上昇しているためです。

特に東京や大阪、福岡などの大都市圏では、不動産価格の上昇が顕著に見られます。

これは、低金利政策や都市部への人口集中、インバウンド需要などが要因です。

ただし、都市部では価格上昇が続いていますが、地方では人口減少や高齢化の影響で不動産価値が下がっている地域もあります。

まとめ

本記事では、2025年に起きると予想されている不動産の暴落について考察しました。

2025年の不動産市場では、地方不動産の価値低下が懸念されている一方で、都市部では需要が集中し、不動産価格の二極化が進みつつあります。

これらの動向を踏まえ、適切な物件選びやリノベーション、長期的な視点での投資計画が重要です。

今回紹介した内容を参考に、不動産市場の変化を理解し、リスクを軽減するための対策を検討しましょう。

不動産投資に興味がある方は、えんホールディングスグループへぜひご相談ください。

不動産投資のエキスパートたちが、ご希望に合った物件探しから運用方法のご提案までトータルサポートいたします。